応仁の乱の背景

恐怖の独裁者6代将軍・足利義教(くじびき将軍)が、赤松満祐宅での酒宴の席に招ねかれ暗殺されると、それまで抑圧されていた守護大名は胸をなでおろした。足利義教が凄惨な暗殺を受けたのは、その気まぐれな領地没収や斬首などの狂気じみた強権が相次いでいたためで、次は自分の命が狙われると恐れた赤松満祐の自衛的暗殺と言えた。

そのため将軍が暗殺されても、赤松満祐のその酒宴には守護大名が多く招かれていたが、酒宴の席は血の海となったが、居並ぶ守護大名達の多くは将軍の仇を討とうとするどころか、狼狽して逃げ惑った。塀をよじ登って逃げようとする諸大名たちで屋敷は修羅場と化した。

将軍・足利義教の暗殺は赤松満祐の単独犯行で、赤松一族はすぐに幕府軍の追手が来ると予想していたが、夜になっても幕府軍は押し寄せず、赤松満祐は抵抗することを決めると邸に火を放ち、将軍の首を槍先に掲げて堂々と隊列を組んで京を退去し領国の播磨坂本城に帰った。

将軍を失った幕府は機能停止に陥るが、翌25日、ようやく細川持之が評定を開き、義教の嫡子千也茶丸(足利義勝)を次期将軍とすることを決定した。翌26日には義勝を政所執事・伊勢貞国の屋敷から室町殿へ移した。しかし幕府の対応は混乱し赤松討伐軍は容易に編成されなかった。

これらの対応の混乱は、暴君・義教の結果であった。緊急時に管領以下の幕臣はどうしたらよいのか分からなかったのである。実際、その4ヶ月後になって、次期足利将軍の命を受けた山名宗全によってに赤松満祐は討たれることになる。

暗殺された将軍・足利義教は天台座主から還俗して籤引(くじびき)で将軍になったが、暗殺された時、跡取りとなる二人の子供はまだ幼なく、義教の後を継いだ第7代将軍・足利義勝はわずか9歳であった。幼い足利義勝に政治などわかるはずはなく、しかも足利義勝が翌年に急死すると、弟の足利義政が8歳で第8代将軍になった。

暗殺された足利義教は「恐怖のくじびき将軍」で、その恐怖・強権によって世の中をまとめていた。つまり足利義教が暗殺されると、守護大名や守護代のたがが外れ自分勝手な行動をとるようになった。足利義満、足利義教をピークとした室町幕府の権威が急速に失われていった。

三管四職

室町幕府では家格が重視され、室町時代の有力大名を示す言葉に「三管四職」がある。「三管」とは管領という行政のトップになれる家柄で斯波氏・畠山氏・細川氏に限られていた。「四職」とは京都の警察を輩出する武力に優れた家柄で赤松氏・一色氏・京極氏・山名氏のことである。

管領は鎌倉幕府の北条家と同じ役割であるが、将軍・足利義政が幼いことから政治は管領にゆだねられ、しかもこの管領は三管の持ち回り制であった。鎌倉時代は北条家が代々執権を握ったが、この室町時の「管領の持ち回り制度」が騒乱頻発の原因となった。当時の実力者は細川氏、山名氏、斯波氏、畠山氏の四家で、その中でも細川氏は幕府第一の権勢を振るっていた。

当時、細川氏(足利系源氏)の当主は細川勝元で、次の有力者である山名氏の当主が山名宗全であった。世継ぎの実子がいなかった細川勝元は山名宗全の養女を妻に迎え、山名宗全の実子・勝豊を嫡子にしていた。

このように初期の段階では細川氏と山名氏は良好な仲であった。しかし細川勝元に実子・政元が誕生すると、細川勝元は勝豊を廃嫡して政元を嫡子にした。このため山名宗全と細川勝元の対立が深まった。この世継ぎ問題で二人の仲は悪くなったが、細川氏と山名氏は他の有力者、特に畠山氏を弱体化されることで思惑が一致していた。

家督争い

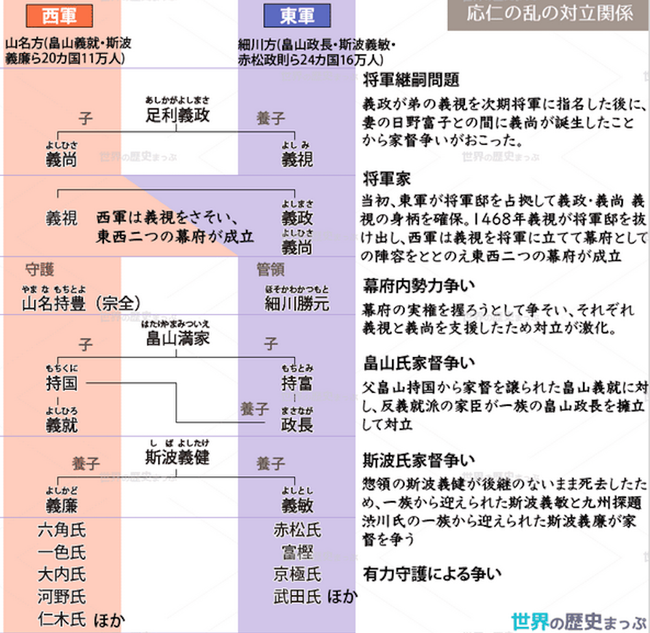

室町時代は諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場とした「応仁の乱」によって室町幕府は自壊したが、応仁の乱は細川勝元、山名宗全といった時の実力者の対立に加え、将軍の後継問題、さらには管領家の畠山・斯波両氏などの家督争いが複雑に絡んで起きた。応仁の乱は戦国時代の序曲であるが、その知名度の割には実態はほとんど理解されていない。

理解されにくいのは、応仁の乱は敵味方が複雑すぎるからである。また今日の味方は明日には敵になった。単純に言えば「応仁の乱は将軍家や守護の家督争い」であるが、家督争いを有利にしようとして、時の有力者が細川勝元や山名宗全にすがり、細川勝元や山名宗全は自らの勢力を広げるために、将軍家や守護の家督相続に割り込んだことである。教科書的には将軍継承問題、つまり足利義政の弟の義視と嫡男・足利義尚との戦いと単純に割り切っているが、それは間違いである。

この応仁の乱では英雄は存在せず、不可解な戦いばかりである。つまり応仁の乱には理念もなければ大義もなく、各自の欲だけが戦いの動機だった。そのため敵・味方が分かりにくいのである。

また足利将軍は守護の家督相続を決める権限を持っていたが、将軍・義政は管領に振り回され、節操もなく何度も決定を覆したため混乱が生じたのである。

畠山家の御家騒動

応仁の乱は、室町時代の応仁元年(1467年)に発生し、約11年間にわたって継続した内乱である。戦場となった京都全域が壊滅的な被害を受けたが、畠山氏の御家騒動を例にあげ、畠山氏の立場から「応仁の乱」を述べると次のようになる。

畠山家は足利一門の家柄で、嫡流が南朝方について一時衰退するが、北朝方についていた庶流が命脈を保ち、将軍・義持の治世に活躍した畠山満家、その子である持国の時代に最盛期を迎え将軍を支える管領となった。管領とは将軍に次ぐ地位で、将軍を補佐し、将軍の命令を下に伝達する役職で、有力守護である細川・斯波・畠山の三氏の持ち回りであった。

畠山持国は細川勝元と交互に2度管領を務め、越中(富山)・河内(大阪)・紀伊(和歌山)の守護として栄え、さらに大和(奈良)にも影響力を持ち、また分家は能登を領していた。この畠山氏のお家騒動が「応仁の乱」の直接のきっかけになった。

畠山持国

恐怖の独裁者6代将軍・足利義教(くじびき将軍)が暗殺された直後、幕府は「6代将軍・足利義教が奪った領地や職は返還する」とを決めた。そのため前将軍・足利義教に領地を奪われていた畠山持国は幕府の方針に従って領地と家督の返還を求めたが、管領・細川持之はこの申し出を拒否して、弟の畠山持富に領地を相続させた。

管領・細川持之にとっては、実力のない弟の畠山持富に畠山家を相続させた方が自分の勢力を保つのに都合がよかったのである。しかし畠山持国はこの管領の決定に逆らい、実力で領地と家督を奪いとった。そのため管領の細川持之と畠山持国は幕府内で激しく対立した。しかし畠山持国には跡継ぎになる嫡男がいなかったので、弟の持富を養子に迎え入れ後を継がせることになる。

持国の弟・持富と義就

ところが畠山持国が弟の持富に相続を決めた後、畠山持国の側室が男の子・義就を生んだのである。この義就は畠山持国の庶子であったが、側室の母親は異性関係が奔放な遊女で、四人の子供の父親が全部違うという女性であった。畠山持国は唯一の実子・義就を得たが、母親の異性関係からはたして義就が自分の実子かどうか自信がなかった。

義就の出生の怪しさは家臣も知るところで、そのため畠山持国は弟・持富を養子に迎え後継者として指名し、義就を石清水八幡に出家させた。

ところが義就が成長して12歳になり元服する際、元服に立ち会った父・持国は義就の顔つきが自分に似ているのを知ると気が変わったのである。実の子に家を継がせたいと思うのは親の情というもので、畠山持国は弟・持富ではなく義就に家を継がせようとした。

畠山持国は義就を還俗させると、嫡子として後継者に指名した。この措置は幸いにも山名宗全が支持したため、将軍・足利義政は家督相続を畠山持富から義就に再認定したのである。幕府の支持を得て、将軍・足利義政は義就に畠山家の家督を継がせることにした。また嫡子を廃された畠山持富も持国の違約に文句をいわず、その後、畠山持富は静かに没してしまう。

弥三郎対義就

畠山持国は義就に家督を継がせたが、室町時代の家督相続にはお家騒動がつきものである。この義就の継承に反対する家臣がいて、持富の子・弥三郎を当主に担ごうとした。そこで畠山持国は、1454年4月、弥三郎派の重臣・神保氏の京都の屋敷を襲撃し神保氏父子を殺害した。

足利義政の支持を得た義就は上洛すると、難を逃れた弥三郎は入れ替わるように流浪の身となった。このまま畠山氏は義就が家督相続で収束するかと思われたが、流浪の身となった弥三郎が細川勝元に助けを求め、山名宗全も弥三郎の家臣たちを受け入れた。

管領の細川持之と山名宗全は、将軍・足利義政を騙し畠山氏の家督を再度・弥三郎に決めさせた。将軍・足利義政は家督相続の決定権を持っていたが、何度も相続認定をくつがえしたため、畠山持国と義就は不満を抱き、義就はいとこである弥三郎とその弟の政長と戦うことになる。

細川・山名両家が弥三郎を支持したのは、畠山家を内部から崩壊させるためであった。弥三郎は勢いを取り戻し、畠山持国を隠居に追い込むと、義就を京都から追放した。

将軍・足利義政は弥三郎に畠山家の相続を認め、畠山家の家督を弥三郎の弟・政長へ譲るように義就に要求した。しかし義就はこれを拒み幕府と戦うことになる。

義就と政長の戦い

細川・山名両家が弥三郎を支持し、持国は隠居することになるが、畠山氏の内紛はおわらなかった。1454年には山名宗全が持国の京屋敷を焼き討ちし、これが決め手となって畠山家は弱体化した。

さらに将軍・義政があの「恐怖のくじびき将軍」を暗殺した赤松氏の再興をめぐって山名宗全と対立し、宗全討伐を決意した。ここは宗全の娘婿でもある細川勝元のとりなしにより山名討伐は中断されたが、山名宗全は隠居のうえ但馬へと下国させられてしまう。

山名宗全の失脚を好機とみた畠山義就は、河内から軍勢を率いて京都に戻り弥三郎を追い落とし、翌年には持国が没し、義就が畠山家の家督を継いだ。

義就はその勢いをかい大和に逃れた弥三郎の討伐に乗り出した。翌年、畠山義就は大和に勢力を拡大すると、将軍・義政の命令と称して家臣を派遣して大和の所領を横領した。もちろんこれは偽りの命令書で、これを快く思わない将軍・義政は弥三郎派を赦免し義就は不利になった。しかし間もなくして弥三郎は若死した。

弥三郎には嗣子がいなかったため弥三郎の弟・政長が意志を継いで義就と戦うことになり、お家騒動は継続した。将軍・義政は双方の面目を保つため、義就を隠居させようとしたが義就はこれを拒否し、怒った将軍・義政は弥三郎の弟・政長に家督相続を命じた。

不利を感じた義就は山名宗全を頼り、若い頃は血気盛んだった山名宗全は勇猛な義就を気に入り支持することになる。山名宗全は養女を義就と婚約させた。

畠山家では義就が山名宗全(西軍)に接近し、管領になった政長には細川勝元(東軍)が味方についた。つまり畠山氏の内部崩壊を願う細川勝元と山名宗全の陰謀に、足利義政が振り回され、畠山義就と畠山政長の管領をめぐる不毛な戦い、これが11年間の「応仁の乱」のきっかけになった。

応仁の乱

1466年12月になると義就が上洛し、政長の管領職の辞任を要求した。追い込まれた畠山政長は屋敷に火を放ち2000の兵を率いて上御霊神社に陣を敷いた。対する畠山義就も兵3000で攻めかかったが、義就方に山名宗全が加勢すると、ついに畠山政長は敗れて細川勝元邸に逃げ込み行方をくらました。

この御霊合戦は畠山義就の勝利に終わったが、政長を見殺しにした細川勝元は武士としての面子は丸潰れとなり、細川勝元は山名宗全との対決を決意し、四国など自領の兵を京都へ集結させた。宗全もまた軍勢を集め現在の西陣の地に布陣した。

京における両軍の位置関係から細川方を「東軍」、山名方を「西軍」と呼ぶが、その数は東軍が16万、西軍が11万である。京都はいよいよ緊張感を増してゆき、細川勝元が花の御所を占領して将軍義政を擁立したのを契機に、ついに両陣営は戦端を開くことになる。

この戦はやがて全国へ波及し、京都を舞台に応仁の乱がはじまった。この内乱は長期化により参戦した大名たちは疲弊し、幕府権力はどんどん弱体化していった。その結果、やがて下剋上の風潮が広まり、戦国大名が台頭してくる。

応仁の乱の義就と政長

応仁の乱の結果、義就は河内中南部と大和を、政長が紀伊・越中・山城・河内北部を手に入れた。また政長は管領に加えて河内などの守護職、さらに畠山家の当主の地位を手にした。これによって河内守護と事実上の河内の支配者が異なることになった。

幕府は河内・大和を不当に支配している義就に対して追討令を出すが、厭戦気分が強くしばらくは大きな戦が起こることはなかった。応仁の乱における両者は、義就は西軍の有力武将となり各地を転戦し、政長は義就から河内国を奪還したが、政長自ら率先して戦に関わる事は少なく、家臣に任せる事が多かった。

応仁の乱の終わり

細川勝元、山名宗全が死去すると、両者の後継者によって和睦が持ち上がった。しかし講和に反対していた義就は、その後も戦いを続け、最終的に政長から河内国を奪いとった。一方、再度管領職に就任した政長は、職務は日野勝光に担わせ、自領であった河内国を取り戻すため応仁の乱終了後も義就と戦うことになる。

政長は河内を回復すべく兵を進めるが、その最中、日野富子と細川政元が新将軍として足利義澄を擁立する「明応の政変」がおきると、政長は孤立無援となり義就の子・義豊に包囲され城も炎上し自害に追い込まれた。畠山家の家督は畠山義豊(基家)が継ぐこととなり、政長の子・尚順は紀伊に逃れ義豊に徹底抗戦を続けていく。義就は応仁の乱も政長の領国であった河内・南山城の支配を巡って政長と戦いを続けていた。

しかし両軍とも山城国一揆により南山城から撤退させられた。山城の国人たちが結束し、畠山両軍の山城からの撤退、畠山氏を通じて寺社に納めていた年貢を自分たちが直接納めること、畠山氏が勝手に作った関所の撤廃を要求し、山城の地の自治を主張した。これは興福寺大乗院・尋尊(じんそん)に「下剋上の至り」と言わせ、畿内の農民・土豪が無意味な守護大名の抗争に終止符を打ったのである。義就は54歳の生涯を閉じ、政長との争いは、その子から孫へと受け継がれる事になる。しかし義就の子孫にあたる総州家はその後没落し歴史の表舞台から消えていった。

政長の家系にあたる尾州家は戦国時代に畠山高政が登場し、江戸時代には旗本として存続した。家督争いを巡って戦い続けた義就と政長であるが、子孫のその後を振り返ると政長の勝利と言える。(下右図:応仁の乱後も最後まで戦い続けた畠山義就)

斯波家の御家騒動

斯波氏も畠山氏と同じくお家騒動で混乱していた。それは斯波氏の当主・斯波義健に跡継ぎがいなかったからである。そのため斯波義健が死ぬと分家の斯波義敏が跡を継ぐことになった。しかし本家の斯波家の家臣・甲斐常治は分家の斯波義敏が当主になることに耐えられず、将軍側近の伊勢貞観に賄賂と女性を贈り将軍・足利義政に「分家の斯波義敏ではなく本家の斯波義廉が家督相続すること」を認めさせようとした。

しかしその後、分家の斯波義敏も伊勢貞観に賄賂を贈り、結局、将軍足利義は斯波義敏を周防に出奔させ、斯波義廉を斯波氏の後継ぎとして尾張,越前,遠江3国の守護に任じた。

関東では古河公方の足利成氏の反乱(享徳の乱)で戦乱が続いていたが、まだやる気があった将軍・義政は斯波軍を関東に派遣しようとした。そのため事態は複雑化していった。

つまり斯波義廉は鎌倉公方(堀越公方)の執事・渋川義鏡の息子で、その縁から斯波氏当主の座に収められていた。しかし実父・渋川義鏡が政争を起こして失脚したため、義廉の必要性はほとんど無くなり、将軍・義政は義敏の復帰を考えるようになった。将軍・義政から見捨てられることを恐れた義廉は義政の妨害に動き出し、畠山義就と共に山名宗全ら諸大名と結びついたのである。

家督相続をめぐる複雑な背景

畠山氏、斯波氏以外にも富樫氏、小笠原氏、六角氏でもお家騒動が起きている。幕府はこれらの調停を行ったが、対応が首尾一貫せず守護家に分裂の火種を残した。

このような家督相続をめぐる対立はどこも似ていた。最初決めた後継者を、決めた本人が引きずりおろし、後から出てきた自分にとって都合の良い人物を強引に後継者にするというものであった。すると相手も強引な手を使って復権し、これを何度も繰り返すという構図であった。

鎌倉幕府以降、家督争いが頻発したのは、相続がそれまでの分割相続から「家督を独占」する方式に代わったことによる。家督を継げばすべての権勢を独占できるが、相続できなければ全ての権力と財産を失った。

しかも家督争いの決定権は将軍にあるが、実際には管領が握っていたので、時の管領が自分の都合によって守護の家督を決めることができた。このため室町時代の守護の家督争いのほとんどは「管領による家督決定」がからんでいた。

家督争で管領が一方を支持すれば、もう一方は反管領の実力者に泣き、そのため管領対反管領の争いに発展した。管領は守護の家督争いを自分の地位保持・安定のために利用した。この守護の家督争いが誰の目にも公平であれば問題はないが、家督争いは幕府内の管領と反管領の争いに発展して泥沼化し、しかも管領は持ち回り制であったため、管領が変わるごとに管領と反管領の地位が逆転した。

管領の細川持之と畠山持国の争いは、加賀国の守護・富樫家の家督争いで再燃した。富樫家は兄の富樫教家と弟の富樫泰高が家督を争ったが、管領・細川持之は弟の富樫泰高を支持し家督を継がせた。しかしこれに不満を持つ兄の富樫教家が畠山持国に支援を求め、しかもこの時、細川持之が急死したため、管領の座は畠山持国に変わっていた。畠山持国はすぐに富樫泰高から守護職を奪うと、富樫教家の子の亀童丸に家督を譲ることを決定した。このことから細川氏と畠山氏の遺恨は後々まで続くことになる。

足利義政

足利義政

室町幕府はその発祥の頃から、足利将軍家の権力基盤が不安定で、家臣である守護大名たちの力が強すぎるという問題を抱えていた。これは室町幕府の創始者である足利尊氏が非常に気前のよい人物で、家臣たちに多くの領地を分け与えたためである。尊氏には人望があり統制ができていたが、時代が下るにつれ、その後を継いだ足利将軍家たちは、守護大名たちとの関係に悩まされることになる。

3代将軍・義満は守護大名同士を争わせて弱体化させ、巧みに自分の権力を増大させて統治する体制を作った。4代将軍・義持は調停に努め温和な形で安定した治世を実現した。しかし6代将軍の「恐怖のくじ引き」将軍・義教は守護大名たちを実力で押さえ込むため、自分の権力の強化を計ろうとして専制的な統治体制をもくろんだが、守護大名から大きな反発を受け暗殺された。将軍が家臣によって殺害されたことで、将軍の権威が損なわれ、幕府の基盤が大きくゆらぐことになる。義教が殺害された後、7代将軍には義教の嫡男・足利義勝が就任するが9才の子どもで、しかも義勝は就任から1年後に病死してしまった。

1436年、第8代将軍となった足利義政は義教の次男として誕生した。母は日野重子で、次男の義政には将軍になるはずがなかった。しかし父・義教が赤松満祐により殺害され、嫡男・義勝があとを継いだがすぐに死去してしまう。

このように義政のもとに将軍の座が転がり込んできたが、義政はまだ8歳で、将軍になっても政治の主導権は重臣たちが握っていた。実際に将軍の宣下を受けたのは14歳であったが、幕府の主導権は管領の細川勝元、畠山持国、侍所の山名宗全ら宿老たちが握っていた。

守護大名は各地の治安維持や裁判を担当する役職であるが、領内の荘園や国衙領などの税の半分を徴収できるという権限を持っており、それを元に財力や軍事力を蓄えていた。

当初、足利義政は祖父の足利義満や父の義教にならい将軍の権力復活を図り、奉行衆などを強化し、鎌倉公方の足利成氏と関東管領の上杉氏との内紛である享徳の乱(きょうとくのらん)にも積極的に関わった。

しかし日本全国66ヶ国のうち細川氏が9ヶ国を、山名氏が11ヶ国を支配しており、日本の6分の1という広大な領域を支配する大名家がいたのである。さらに義政の妻である日野富子や実家の日野家らが次々と政治に介入してきた。このため将軍の統治力には自ずと限界を生じることになった。

将軍・足利義政の権力は著しく低下し、そのため足利義政はしだいに政治への関心を失い、政治に興味をなくしてしまい、義政は贅沢な暮らしを始め、将軍としての人望をさらに失っていった。

29才の足利義政は世の中の問題が山積みとなったため、幕政に嫌気がさして将軍の地位を誰かに譲って、気ままな余生を過ごしたいと願った。足利義政は将軍を引退して芸術を愛する気楽な隠居生活をしたかったのである。

足利義視

足利義政の正夫人・日野富子との間に嫡男がいなかったので、出家していた妾腹の弟の僧侶・足利義視(よしみ)を還俗させ、養子として迎え次期将軍にすることにした。義視は将軍になる気はなかったが、義政は「もし今後自分に男子が生まれても、絶対に後継者にはしない。赤ん坊のうちに僧籍に入れて出家させる」と約束したのである。

この約束を確実にするため、義視は幕閣第一の有力者である細川勝元を後見人に立てた。管領の細川勝元がその約束を保証すると、義視は還俗して、僧名である義尋を捨てて足利義視と名乗った。細川勝元は管領を辞職しても義視を支持した。

これほど用意周到に次期将軍を義視に指名したのは、義政が政界から早く引退したかったからである。年を取ったからでも体調が悪化したからでもなく、為政者の責任を放棄し、気楽な立場で遊んで暮らしたかったのである。義政は自らが東山に創建した銀閣寺に若くして篭り、将軍でありながら半隠居生活を送った。

ところがこの決断はあまりにも性急過ぎた。皮肉なことに弟の義視を後継者に決めて1年も経たないうちに妻の冨子が懐妊し、翌年、出来ないと思っていた嫡男・足利義尚(よしひさ)が誕生したのである。

将軍継承問題

これが大きな問題となった。我が子を可愛いと思うのは世の常で、義政の気持ちはぐらつき始めた。優柔不断の義政は次期将軍の問題を先送りにして、将軍の座にとどまり続けた。妻の日野富子にすれば、腹を痛めた我が子・義尚を将軍にしたいと思うのは当然のことだった。日野富子は自分の子・義尚を次期将軍にしたい一心で、義尚の補佐役を山名持豊(出家して宗全と名乗る)に依頼した。

このことから両補佐役である「細川勝元と山名持豊」が対立することになった。日野富子は義尚可愛さから義視を必死に排斥しようとして、幕府内部は「義尚派と義視派」に分かれて対立した。足利義政にとっては「実の子と弟との次期将軍をめぐる争い」であったが、どちらとも決定しなかった。

義視にすれば次期将軍を約束して下俗したのだから反故にされたくなかった。将軍・義政が決断を下せばよいのだが、優柔不断な義政は心情的には息子の義尚を後継にしたかったが、周囲の波風を恐れ決定せずにいた。義政が後継を決めないことに業を煮やした日野富子と足利義視は、お互いに有力な武将を味方にして動き出したのである。

日野富子と実子の足利義尚は山名宗全を中心としたグループが支援し、足利義視は細川勝元を中心としたグループが支援した。

細川勝元の妻は山名宗全の娘で、それまで細川家と山名家の仲は良かったが、互いに守護としての領国を多く持っており、細川・山名の両家は室町幕府の主導権を握ろうとした。またほぼ同時に3管領家である斯波家と畠山家で相続争いが生じ、この相続争いに山名宗全・細川勝元が絡み、ここに二大勢力が争う基盤が整い、応仁の乱の導火線に火がついた。

応仁の乱は1467年から11年もの長きに渡って続いた。室町幕府の将軍家と守護大名、朝廷の公家と皇族までもが東軍と西軍に別れて抗争を繰り広げた。乱が発生した直接の原因は、実力者の細川勝元と山名宗全が対立したことで、両陣営に様々な勢力が参加したことで収拾がつかない事態となった。

応仁の乱

1467年に応仁の乱が始まるが、語呂合わせの通り人世空(ひと・よ・むなしい)とすると覚えやすい。元々、足利義政や足利義視は応仁の乱を引き起こすつもりはなかったが、山名宗全と細川勝元の二大勢力が互いに引き下がらなかったのである。

室町時代の実力者、山名宗全と細川勝元が主導権を握り、両者の勢力争いが各地の大名・小名を陣営に引き込み、地方の勢力も自分の利益を守るためにそれに応じた。そのため戦いは全国に広がっていった。

応仁の乱は京都を舞台として11年間続き、さらに日本は戦国時代へ進むことになる。

応仁の乱では登場人物の名前が多く、しかも同じ家系では似たような名前ばかりなので覚えにくい。また東西両軍とも味方を増やすため、最初は武士を身分で釣りはじめていたが、しだいに誰かれ構わず東西両軍が入り混じることになる。また裏切りも多いが、それは生きるための正常な感覚である。応仁の乱はあまりに複雑に入り組んでいるので、主要な登場人物の名前すら覚えるのは困難である。覚える意義もないが、ただ山名宗全派と細川勝元派に分かれて対立が深まったことだけは覚えていればよい。

応仁の乱の初期の対立構造は次のようになる。

東軍・細川勝元方は足利義政、足利義視、畠山政長、斯波義敏、武田信賢、赤松政則、京極氏など16万人。

西軍、山名宗全方は足利義尚、畠山義就、斯波義廉、一色義直、六角氏など12万人である。

細川勝元は本陣を、京都室町の幕府将軍の屋敷・花の御所におき、山名宗全は花の屋敷よりも西側にある自分の屋敷を本陣とした。その位置関係から「東軍」「西軍」と呼ばれた。当初、将軍・足利義政と足利義視は細川勝元の側にいた。このことは応仁の乱における足利義政の優柔不断と、従来から言われているほど将軍家の同志の対立がそれほど深刻ではなかったことを示している。

また意外にも、京都の室町では足利義政・義尚の父子、日野富子、さらには義視までもが起居をともにしていた。つまり歴史上は「応仁の乱は将軍家の継承問題」として有名であるが、将軍家同士は仲が良く、さらに動乱を抑えるほどの勢力がなかったのである。また足利将軍は京都御所のはす向かいに住んでいた。

斯波氏畠山氏の絡み

山名宗全・斯波義廉は畠山義就に挙兵を促し、応じた畠山義就は9月には河内にも進出して政長方の諸城を落とし、10月になると大和で義就方の大和国人の越智家栄・古市胤栄らが挙兵するまでになった。

11月28日に越智家栄らが政長方の大和国人筒井順永と和睦して大和の争乱は収まったが、河内の義就はそのまま留め置かれた。12月25日に宗全の要請で畠山義就が突如大軍を率いて河内から上洛し、27日に京都に辿り着くと千本釈迦堂に陣取った。危機感を覚えた政長は屋敷の防備を固めた。これは、文正の政変の結果に満足しない山名宗全、斯波義廉の支援をうけたものであった。

山名宗全・畠山義就のクーデター

1467年正月、山名宗全・畠山義就が将軍・足利義政とその弟・義視を酒宴に招いた。これは単なる酒宴ではなく山名宗全・畠山義就は将軍・足利義政に「畠山政長は管領にふさわしくない。今すぐ辞めさせるべき」と訴えたのである。優柔不断な将軍・足利義政は押し切られ、細川派の畠山政長の管領職を解き、山名派の斯波義廉を新しい管領にすえた。

しかし畠山政長を支持していた細川勝元は、山名宗全に怒りをあらわにし、畠山政長派の者たちは腹いせに洛中で暴れまくった。畠山政長派の者たちは、三条高倉、正親町三条に火をかけ、酒屋・土倉を襲い略奪した。これに対し山名宗全は将軍・足利義政につめよった。

「畠山政長の手の者が洛中で暴れている。あんな非道な連中を細川勝元は支持している。細川勝元に畠山政長支持はやめろと言っていただきたい」。

こうして足利義政から細川勝元に「畠山政長を支持しない」との通達が行われた。しかし素直に従う細川勝元ではなかった。細川勝元は自宅に兵を集め合戦の準備を整えた。

御霊合戦

年が明けた1月1日の椀飯は政長が何事もなく務めたが、翌日の2日に行われる筈だった義政の政長邸訪問は中止され、代わりに義就が義政と対面して畠山氏当主は実質的に義就に替えられた。5日には宗全邸を借りた義就が義政を饗応、翌6日には政長に屋敷を義就に明け渡す命令が届いた。この命令を拒否した政長は家臣の神保長誠らと共に屋敷の防衛を強化したが、管領を罷免されるなど立場が悪化していった。

この山名宗全の派閥形成と8代将軍足利義政の側近・伊勢貞親の追放、政長の管領罷免は斯波義廉の家督保持を目的とした一連の工作で、山名宗全は主流派として幕府の権力を握るに至った。

15日に宗全が椀飯を務める一方で、花の御所を与党の軍勢で固めた。政長の幕府襲撃の噂が絶えなかったため、義政は調停に動き、17日に細川勝元に政長の援助中止を命令し、勝元も宗全の義就援助中止を条件に承諾した。細川勝元の支援も打ち切られた政長は18日午前4時頃に無防備であった自邸に屋敷に放火し、北上して京都郊外の上御霊神社に陣取った。宗全も午後2時頃に後土御門天皇・後花園上皇らを内裏から花の御所へ避難させ、午後4時頃に義就が上御霊神社へ進軍して合戦が始まった。

1467年正月18日午前4時頃である。細川勝元の支援も打ち切られた政長は屋敷に放火し、北上して京都郊外の上御霊神社に陣取った。将軍・足利義政は「これでは戦になってしまう、洛中での戦いは禁止である」そう命じて細川勝元・山名宗全ら諸大名に通達したが効果はなかった。宗全も午後2時頃に後土御門天皇・後花園上皇らを内裏から花の御所へ避難させ、午後4時頃に義就が上御霊神社へ進軍して合戦が始まった。

正月18日、朝からみぞれまじりの激しい風がふきすさぶ中、畠山義就の軍勢は畠山政長が立てこもる上御霊神社を襲った。上御霊神社に火がはなされ、強風にあおられて炎はまたたく間に広がり阿鼻叫喚の地獄絵図となった。

細川勝元は畠山政長を支持しており、将軍・義政の「畠山の争いに首をつっこんではならん」という命令を律儀に守っていた。ところが山名宗全は将軍・義政の通達を無視して公然と畠山義就に味方した。

上御霊神社は竹林に囲まれ西は川が流れ、南は相国寺の堀が引かれていた。そのため攻め口は東と北だけだった。義就側は釈迦堂から出兵して政長を攻撃し、政長と家臣の遊佐長直らは必死に戦い、翌19日の午前4時頃まで持ちこたえたが孤立無援で不利な状況に変わりはなかった。その結果、山名宗全の援軍を受けた畠山義就は圧倒的に優勢になり、畠山政長勢を打ち破った。そのため負けた畠山政長は上御霊神社の拝殿に放火して、自害を装って細川勝元の屋敷へ逃げ延びた。

細川勝元は将軍・義政の「畠山の私闘への関わりの禁止」という命令を律儀に守っていたのである。しかし畠山政長を見捨てたとして、勝元は「弓矢の道」に背いたとされ世間から厳しい非難をあびた。

御霊合戦は義就の勝利に終わり、義政が諸大名に調停を行っていたため、表面上は平穏であったが大乱は既に潜行していた。

室町亭(花の御所)が山名軍に占拠されたために、細川勝元は形式上は幕府中枢から排除された。だが勝元は京都に留まり続けただけでなく、独自に管領の職務である軍勢催促状や感状の発給や軍忠状の加判などを自派の大名や国人に行った。

3月の節句、山名持豊と畠山義就は花の御所の将軍家に参賀したが、管領・細川勝元は出仕せず秘かに兵を集めていた。4月に山名宗全の年貢米が山陰・山陽の領国から京都に運ばれる途中で細川勝元に奪われる事件が起きた。

5月には失脚していた赤松正則が細川勝元の支援を受け、山名氏から旧領・播磨を奪還した。幕府は斯波義敏を越前・尾張・遠江の3ヶ国の守護に任じ、家督を奪われた斯波義廉は岳父・山名宗全を頼り一色義直・土岐成頼らを味方にした。さらに伊勢貞親の助言で大内教弘の子政弘が赦免されると、これに反対する細川勝元は伊勢貞親に敵対し、貞親・真蘂・赤松政則らの失脚(文正の政変)に発展した。

そして1467年5月26日、京でついに戦いが始まった。こうなると流石の将軍・足利義政も無関心ではいられなかった。かねてから山名宗全の横暴を憎んでいた足利義政は細川勝元を支持し、弟の義視に山名宗全を追討するように命令を下した。このように義政と義視兄弟は対立しながらも反山名宗全で一致していた。

応仁の乱の経過

最初の段階では、義政が幕府の牙旗(将軍旗)を東軍に官軍としての地位を与えていたこともあり東軍が勝利を収めた。細川氏が畿内と四国の守護を務めていたことから、当初から東軍が優位を占めていた。

しかし同年8月、周防・長門の守護である大内政弘が大軍率いて西軍の援軍にやってくると、同年10月の相国寺の戦いで西軍は東軍を打ち破ってしまう。

大内政弘は20万を超える兵を京都へ集結させ、以後、東軍と西軍は二手に分かれて実に11年にも渡り戦い続けることになる。東軍西軍ともに勢力に差がなかったため、両軍ともに相手を打ち破れず、両軍は膠着状態になり京都は焼け野原になった。

そのうちに「いつになったら将軍になれるんだ」と不安がっていた足利義視が西軍の誘いに乗り、足利義尚と義視の立場が逆転してしまう。つまり応仁の乱は名目上は足利義尚と義視の争いであったが、実際には細川家と山名家の勢力争いであった。

応仁の乱を引き起こしたのは八代将軍・足利義政の無責任と優柔不断であった。足利義政は、飢饉のために都に餓死者があふれる中、物見遊山にでかけ為政者の責任を放棄し連夜の酒宴を催していた。応仁の乱は都を荒廃させる大乱であるが、足利義政はまったく政治を省みなかった。

応仁の乱の間、足利義政は将軍でありながら庭園作りや和歌に熱中し、現実から逃避していた。その集大成が京都の銀閣寺を代表とする東山文化である。また妻の日野富子は、だらしない夫・義政に代わって蓄財に励み。関所から税金を集め後世から批判されることになる。

京都で争いをしている間に、守護や大名の地元では一揆が多発し、そのため帰国する武将が相次いだ。特に西軍に離脱者が多く、争いの当事者だった管領の斯波義廉も京都から撤退している。大内政弘も帰国のため帰り支度をするが、山口に帰るには播磨の赤松氏の領内を通過しなければならない。そのため東軍に降伏してしまう。

やがて1473年に細川勝元と山名宗全が相次いで死去すると、まもなくして両軍は京から帰国して京都の戦闘はひとまず終わりに近づいたが、両軍の大名たちは帰京してからも地元で戦い続けた。

足利義政は将軍職を義尚に譲り、やがて富子と別居する。日野富子の実子・足利義尚が第9代将軍となったが、足利義尚には勢いはなく、義尚は酒食に溺れて政務を顧みず、富子を疎んじるようになり、やがて1489年に25歳の若さで早逝してしまう。悲嘆に暮れた日野富子は、かつて対立した義視と富子の妹の間にできた子・義材を10代将軍につけるが、義材もまた富子と対立し意のままにならなかった。そのため日野富子は細川政元(勝元の子)と共謀して義材の出征中にクーデターを起こす(明応の政変)。その後、義政の甥・義澄が11代将軍となり、義尚の死後わずか4年で将軍が2人変わったことから政局は混乱の一途を辿る。

また将軍を守るはずの畠山、斯波などの各家も没落し、後継者争いしてる本人が真剣であっても、それを支持しする武将たちはたとえ勝ったとしても何も得られなかった。大物の手前、参戦したが命を賭けるほどの士気はなかった。室町幕府の権威は地に落ち、さらに地方では守護の家臣である守護代や地元の国人たちが力をつけ守護を追い出すようになった。こうして戦国時代と呼ばれる騒乱の時代へ突入してゆく。

応仁の乱での畠山氏

応仁の乱は政治的には足利義政・日野富子・足利義尚が東軍につき、義尚が将軍を継承すると実質的に東軍が勝利した。しかし軍事的にはまったく決着がついておらず、特に畠山氏の領土(大和・河内)では西軍の義就が優勢であった。このため日野富子は義就が領国での決戦に向った隙をついて、東西両軍を和睦させ応仁の乱を終結させた。

応仁の乱後、畠山両氏は実力で山城国を領国にしようとして、徐々に山城に戦場がうつった。幕府管領となった畠山政長は公式には山城の守護となって山城国を強力に領国化しようとしたが、大和・河内では義就が優勢であった。

畠山政長は山城国の守護となったが、山城国は有力な寺社仏閣や貴族の荘園が多く、守護は名目上のものでしかなかった。

山城の国人たちは応仁の乱からの両畠山軍の戦いに巻き込まれ、さらに畠山氏に駆り出されていたが、ついに激しく抵抗して山城国一揆が勃発した。山城国一揆は山城国から両畠山氏を締め出し、やがて山城国一揆が崩壊した後も実質的に幕府領となった。

応仁の乱では東軍が政治的に勝利したが、これによって政長も三度管領に就任した。ところが室町幕府は日野富子とその兄・重光、細川政元が取り仕切っており、畠山政長は政権内野党という立場になっていた。

やがて9代将軍足利義尚は嫡男のないまま若くして死去してしまい、富子は応仁の乱で争った足利義視の子である義材を10代将軍にした。しかしこのような組み合わせの政権がうまくいくはずはなく、富子は出家していた義政・義視の別の弟の子・清晃を担ぎ出して細川政元らと策動を始めた。こうした情勢下、10代将軍・義材と政長は強く結びつきお互い利用しあうようになる。

1491年に畠山義就が病死すると、この機会とばかりに政長は幕府を動かして義就の子・義豊を討とうとした。1493年、政長は義材と共に幕府軍として出陣した。しかしこれは日野富子と細川政元の罠であり、義材・政長が都を離れた隙にクーデターを起こして両者は追放となった。予定していた軍も集まらず両者は出陣先で孤立してしまった。その結果、政長は自害に追い込まれ、10代将軍・義材は捕らえられて幽閉、後に脱出して流浪することになる。

一方、清晃は還俗して11代将軍・足利義澄となり、畠山義豊は畠山氏の公式な家督者となった。これで畠山氏の継承争いは決着したと思われたが、この後なぜか政長のあとを継いだ尚順の方が義豊より優勢となり、畠山氏の継承争いは延々と続き、両者とも弱体化して各地で下克上を許してしまった。これには畠山氏衰退を画策した細川政元の暗躍があったからである。

応仁の乱の足軽

応仁の乱の中心になったのは足軽と呼ばれる傭兵で、多くは武士下層の浪人か農民だった。足軽は武士と異なり、逃げることを恥とせず集団戦を得意とした。自分の得する方へ簡単に寝が入り、京都では足軽による放火や略奪行為が目立ち、このため京都は無法地帯になった。応仁の乱では貴族や武士の屋敷、御所、寺院など3万件の家が焼け、京都は焼け野原となった。

足軽は「足軽く駆け回る者」という意味で、この時期の「足軽」は金銭で雇われた兵士だった。狭い路地の多い京都の市街戦では騎馬ではなく徒歩で移動しやすいため、両軍ともに足軽を雇っていた。足軽は「生死をかけた斬り込み隊」だったので、ならず者やゴロツキが多かった。この時期は地球全体が天候不順で凶作が続き餓死者が多数出ており、田畑では作物が取れず、農民にとって手っ取り早い稼ぎ口が足軽だった。

食うに食えないあぶれ者にとって、無秩序状態を利用して金品や女を略奪し、また寺院には高価な調度品や本尊などがあり、火をつければ坊主どもは逃げ出すので盗みやすかった。

「戦で死ぬのも、野垂れ死にするのも、ただ死ぬよりまし」として、足軽は東軍あるいは西軍に加担して、戦で武功を挙げることではなく、その目的はドサクサにまぎれて略奪を行うことであった。東軍西軍のとっては自軍の兵を使うより、あぶれ者を雇ったほうが安上がりになった。

大乱を聞きつけて喰いっぱぐれた農民くずれや、無頼のやからが大量に都に集まった。畿内には素人の足軽集団があって、東西両軍いずれかの陣営に属していた。足軽は経済的目的のみに走り、放火略奪をもっぱらにした。

応仁の乱のまとめ

東西数十万の兵が11年にも渡って内乱を繰り広げた応仁の乱。この不毛な戦いの原因は新興勢力たる山名氏が、細川氏を中心とした幕府秩序に挑戦したことである。応仁の乱のきっかけは山名宗全が畠山義就を支援したことであるが、何故ここまで応仁の乱の規模が拡大し、長期継続したのかについては、当時の人達も理解できないことの連続であった。

山名宗全は最初から細川勝元との全面戦争を望んだわけではなく、畠山義就と政長の間の局地戦である御霊合戦に軍事介入し、義就を勝たせるという以上の目標を持っていなかった。細川勝元の反撃にしても、山名氏の打倒という積極的攻撃ではなく、同盟者の政長を見捨てれば大名としての面目を失うという危機感から、やむなく報復に出たと見るべきである。当時の人達が理解できないことを、現在の私たちが理解できるはずはない。

要するに幕府内での権力闘争・派閥争いに勝つことが原因で、そうこうしているうちに戦いは長引き、室町幕府の権威は失墜し、参戦大名たちも疲弊没落していった。やがて細川氏も山名氏も、畠山氏も斯波氏も、さらに足利幕府も下克上の波に跡形もなくのまれ、戦国大名が台頭したのである。(下絵、応仁の乱での足軽)