紫式部は世界的に有名な長編大作「源氏物語」を書き上げた作家である。この源氏物語は世界中で翻訳され、その世界観や人間観察は後世の文学に大きな影響を与えた。本居宣長は源氏物語を古今東西に並びなき「もののあわれ」の文学として絶賛し、折口信夫はこれを怨霊鎮魂の小説と称した。日本人なら紫式部が源氏物語を書いたことを知っているだろうが、紫式部その人物について知る人は少ないであろう。

紫式部

紫式部は父・藤原為時と母・藤原為信の娘の間に生まれたが、幼くして母を亡くしている。両親共に藤原北家で藤原冬嗣の系譜にあたる名家であった。父・藤原為時は幼少の花山天皇に学問を教授する侍読という学者の補佐役だった。このように父・為時は学者として有名で、その父親の血を引いた紫式部も幼少の頃から才気を発揮して非常に優秀だった。

紫式部が書いた「紫式部日記」には次のような逸話が書かれている。父の為時が、紫式部の弟・惟規に漢学を教えていると、そばで聞いていた式部の方がよく覚えてしまい、父・為時は「式部はなぜ男ではなく女に生まれたのだ」と嘆いたそうである。

式部が生きた平安時代は男性は漢字、女性は仮名を使って文章を読み書きしていた。貴族男性にとって漢学ができることが出世の条件であった。そのような時代背景を知れば、為時が嘆く理由も納得できる。また式部がそれほどまで漢学に優れていたことが想像できる。

紫式部は22~23歳の時に山城守藤原宣孝と結婚した。夫の宣孝は40代で妾の多い人だったが、紫式部が父とともに越前に下るときに山城守藤原宣孝の情を受け、家格、学識の高い男性だったため20歳以上も歳の離れた宣孝を結婚相手に受け入れたのである。結婚の翌年には一人娘・藤原賢子(歌人・大弐三位)を生むが、夫の宣孝はまもなく都で流行っていた疫病で死んでしまい、幸せな結婚生活は3年と続かなかった。30代を目前にして夫に先立たれた紫式部は、その頃から性格が変わり、優しい面もあったが、物思いにふけり、他人を突き放すようになっていた。

夫の死から4年後に、藤原道長の娘で一条天皇の妃である彰子の身の回りの世話人として仕えることになる。これは彰子の父・藤原道長と母・倫子の強い要請だった。紫式部は晴れて宮仕えとなり、天皇の妃に仕えることになったが、当初は周囲の女房との行き違いが多く、実家に帰ってしまうなど塞ぎ込むことが多かった。

しかし周囲が「源氏物語」の作者だと知ると、学識が高すぎて近づきにくいと思うようになり、そのため紫式部は漢文の知識があることを隠し、漢字は書けないふりをしていた。

自分の持っている能力を活かせない日々が続くが、彰子が漢学に興味を持ったことから、式部は女房たちのいない所で、こっそりと彰子に教授した。

このことが式部と彰子の距離が縮まり、またこのことに気付いた一条天皇と藤原道長からの評価も上がった。

源氏物語はこの頃から書き始められ、宮中内で見聞したり体験したことを「源氏物語」の中に散りばめている。宮中では一条天皇をはじめ多く人々が執筆途中の源氏物語を読んでいて、藤原道長も紫式部の部屋を訪ねては「早く続きを読みたい」と述べている。

源氏物語は約10年の歳月をかけ、宮仕えの最中に完成した。源氏物語は長編小説で400字詰原稿用紙で約2400枚と分量がある。全部で54の章に分かれ、章ごとに「桐壷」「若紫」といった名前が付けられている。

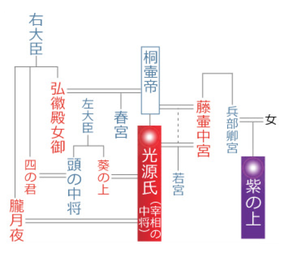

主人公は天皇の皇子として生まれた光源氏で、母が低い身分だったため宮中での跡継ぎ争いに耐えられず、天皇の配慮から皇族の地位を離れることになる。光源氏はさまざまな女性と恋愛をして、物語は光源氏と孫の代まで70年間という長い期間におよんでいる。友人たちとの語らいや出世競争が描かれ、登場人物は約500人で、約800首の和歌が詠まれている。

紫式部がこの源氏物語を書き始めると、すぐに貴族の間で評判になった。藤原道長は一条天皇を自分の娘・彰子にひきつけるために、この物語を利用しようと思ったのだろう。いずれにせよ紫式部を娘・彰子の世話係&家庭教師にしている。

道長のねらいどおり、歌や漢文、物語を読むのが好きな一条天皇は、源氏物語を読むために彰子の部屋を訪れることが多くなり、また紫式部が彰子の家庭教師になったことで、彰子も一条天皇の相手としてふさわしい教養を身に着けることができた。宮中で仕事をするようになり紫式部の創作意欲は高まり、実際に自分が見たり聞いたりしたことを物語に生かして書いた。

当時、紙はとても貴重品だったので、藤原道長は執筆のための紙や筆をたくさん与えている。道長からの援助がなければ、文字数約100万字、原稿用紙2400枚という大長作を完成させるのは難しかった。

源氏物語の完成から2年後に紫式部は宮中を去ることになる。紫式部のその後の足取りはよくわかっていないが、恋多き女として有名な大弐三位が、紫式部のあとを継いで彰子に仕えている。

紫式部の生まれた年も亡くなった年もわからないが、40代で亡くなったとされている。平安時代は天皇の妃や子どものような女性でなければ、本名も生まれた年や亡くなった年も分からないことが多い。また「紫式部」という名前は本名ではない。源氏物語の登場人物である「紫の上」にちなんで、この名前で呼ばれたのである。本名は不明である。

(下)京都御所や同志社大学の近くに紫式部にゆかりある廬山寺(ろざんじ)がある。白砂と苔が美しい「源氏庭」と呼ばれる庭園には、6~9月にかけて桔梗の花が美しく咲き紫色に彩られる。この庭園が「源氏庭」と呼ばれるのは、この地が紫式部の邸宅跡であり、紫式部はこの地であの「源氏物語」を執筆したからである。

廬山寺には紫式部と賢子の歌碑があり、二首ともに百人一首に入選している。

百人一首の選者である藤原定家が式部の数ある和歌の中で

めぐりあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな

を選んだのは、「源氏物語」の四十一帖「雲隠」を連想させるためと言われている。

源氏物語

源氏物語は3部・54巻からなる長編小説で、第1部・2部は主人公・光源氏の波瀾万丈の生涯を描いている。桐壷帝(天皇)の子の一人として生まれた類い希な美男子・光源氏が、亡き母親に似た桐壷帝の後妻の藤壺に恋をして不倫の子をもうけ、その子はやがて冷泉帝(天皇)になる。光源氏は他の女性とも逢瀬を重ね、そのことから政敵に足をすくわれ須磨の地に隠棲させられるが、須磨の地で明石の君を妻として都に連れ帰っている。

光源氏は六条の御殿で最愛の女性である「紫の上」とたわむれる。このように光源氏の出世と女性遍歴は想像を絶するが、まさにこれが平安王朝の宮廷ロマンス物語なのである。

光源氏が「紫の上」の後を追うように亡くなると、光源氏の妻である女三宮が、光源氏以外の男性との間に設けた息子・薫(かおる)の恋が語られる。

第3部は光源氏亡き後の続編で、息子・薫と孫の匂宮が主人公で、舞台も宇治に移り、宇治に住む大君・中君・浮船を中心とした恋物語となる。第3部は1部・2部と区別して「宇治十帖」とよばれる。

光源氏は大勢の女性と恋愛を繰り広げ、人妻に夜這いをかけ、可愛い少女を誘拐するような現在では考えられない物語である。しかし当時の皇族は恋をして暮らすのが当たり前だったので、この源氏物語がフィクションだとしても違和感はない。この源氏物語が現在の男性にも女性にも受け入れられていることがむしろ意外であり、源氏物語は不倫に満ちてはいるが、宮廷内部における恋愛と栄華、文化、無常感を情感豊かに描かれている。

源氏物語のあらすじ

桐壺帝と側室の桐壺との間に生まれた超美男子(イケメン)の息子は、源氏姓をもらい光源氏と呼ばれた。宮廷の女性たちと次々に契を交わすプレイボーイの光源氏は、ついには桐壺帝の正妻の藤壺と禁断の契を交わして皇太子まで産ませてしまいます。その後、別の女性スキャンダルで一度は都落ちしますが、ラッキーにも都に呼び戻されてトントン拍子で出世し、准太上天皇という皇位をもつまでのぼりつめる。私生活では恋人達を囲った大ハーレムを完成させて栄華を極め、娘を帝の正妻として入内させますが、気苦労をかけた最愛の妻の紫の上を亡くすと、静かに出家してこの世を去る。その後、光源氏が正妻を寝とられて生まれた子の薫と帝の息子で光源氏のDNAを受け継ぐプレイボーイの匂宮のイケメン二人が、宇治に住む宮家の姉妹と次々と三角関係を起こしたあげく、悲しい恋の結末を迎えます。

これは「源氏物語」54帖のあらすじである。源氏物語を最初に読まれる方は、源氏物語の簡単なストーリを知った状態で読む方が意味がわかって面白い。源氏物語から1000年を迎えるが源氏物語を楽しんでもらいたい。

第一部

桐壷帝帝のご寵愛を受けた桐壺の更衣は、世にも美しい第二皇子(光源氏)を出産する。しかし周囲の嫉妬や度重なるいじめに苦悩した桐壺は失意のうちに亡くなってしまう。幼くして母を亡くした光源氏は、帝の後宮に入った藤壷の宮が母に似ていると聞いて、藤壷に思い焦がれるようになり、父の後妻を愛するという道ならぬ恋に走ってしまう。光源氏は元服すると年上の妻「葵の上」と結婚するが、すれ違いの結婚生活が続いてしまう。その間、中流の女性・空蝉との仮初の恋、夕顔との行きずりの恋、貴婦人六条御息所との恋の駆け引き、そして藤壷の宮に似た少女「紫の上」を引き取って生涯を共にするため理想の女性へと育てる。

しかし藤壷の宮が妊娠し、その子は桐壷帝の子ではなく光源氏の子であったが、桐壷帝の子として育てられた。桐壷帝は第一皇子に譲位し朱雀帝となったが、光源氏は政敵の右大臣の娘・朧月夜(おぼろづきよ)との密会が露見して京の都を追われる羽目に陥った。

桐壺(第1帖)~明石(第12帖)

(光源氏の誕生から須磨流離を経て都に復権するまで)

第一帖・桐壷(きりつぼ)

いづれの時代の帝(天皇)のことだったことでしょうか、この話では帝(天皇)のことを桐壺帝とお呼び申し上げることにします。宮中には女御(にょうご)や側室がたくさんお仕えしていて、みな自分こそは帝のお后に、と思っていたのですが、桐壺帝は女性の中で高貴の身分ではない側室の更衣ばかりを寵愛した。

更衣は位の高い女御たちのから冷たくされ、援助してくれる父の大納言はすでに亡くなり、母はからだの弱い更衣のよき理解者でしたが、後援人のいない更衣はいつも心細い思いをしており、桐壺帝の愛情だけが頼りでした。

桐壷帝は寝ても覚めても更衣のことばかりで、桐壷帝の愛情を受けられない女御たちから更衣はひどく妬まれ、嫉妬や度重なるいじめに苦悩していました。

更衣は桐壺と呼ばれていましたが、それは住んでいる建物の庭に桐が植えられていたからでした。桐壺は内裏の東北隅にあり、桐壷帝が生活をされる清涼殿から最も遠いところにありましたが、桐壺帝は更衣をここに住まわせていました。

やがて更衣が桐壷帝の子、それが、またとない玉のように美しい皇子(光源氏)を生んだのでした。桐壷帝の第1皇子は権力者・右大臣の娘で皇后である弘徽殿(こきでん)が、すでに長男が生まれており、その長男は外戚を背景に皇太子(次期天皇)とされていた。

更衣が生んだ第2の皇子(光源氏)は美貌と聡明さがあったが、そのため第1皇子を生んだ右大臣の娘・弘徽殿は、第2皇子が皇太子(次期天皇)になるのではないと心おだやかではなかった。この時代「長男が次の天皇」という決まりはなかった。そのため自分の息子を天皇にしたかった弘徽殿女御にとって後継ぎが気になったのである。

さらに桐壺帝の更衣への一途な寵愛ぶりに、多くの妃たちは憎しみを覚え、更衣は女御たちの妬みや恨みを一身に受け続け、やがてご病気がちになられた。桐壺帝はますます更衣がいとおしくなり、人のそしりに耳をかさず、世間でも噂になるほど溺愛しすぎていた。

更衣は身分が高くない出身だったので、このような嫉妬の状況に耐えきれなくなり、心労のため身体を弱らせ、心細そうに里にお帰りになり、実家へ戻るとやがて他界し、残された若君はまだ3歳の皇子(光源氏)でした。翌年、弘徽殿女御の子が皇太子(次期天皇朱雀帝)となり春宮となった。

桐壷帝は高句麗から来ていた、人相を見る男に、将来を案じて若君(光源氏)を引き合わせた。すると男は驚き「この若君は天上の位に昇る顔相だが、そうなると国が乱れてしまう。国家の柱石となり、国政を補佐する役目の顔相です」と述べ、また数人の人相・観相者からも同じようなことを言われた。

桐壺帝は若君の母・更衣と死別しても、その悲しみから更衣を忘れることができずにいた。慰みにと美しい女性を後宮へ招いたが、この世界には更衣の美に準ずる女性はいないと失望していた。

悲しみに明け暮れる桐壺帝でしたが、先帝の四女・藤壷が亡き更衣によく似てると聞きつけ、桐壺帝は藤壷を側室に迎え入れた。藤壺が住む後宮の庭に藤が植えられていたので藤壺と呼ばれるようになった。藤壷の宮は桐壷更衣に似ており、桐壺帝は桐壺にそっくりの藤壺と出逢って彼女を寵愛するようになる。そのため周囲の女人はいい気分にはなれなかったが、桐壷更衣とは異なり藤壷の宮の身分が高いため、おろそかにはできなかった。このとき桐壺帝は40歳代で藤壷は16歳だった。

桐壷帝は更衣が生んだ若君を手元から離さなかったため、若君は藤壷の宮と自然に親しくなり次第に想いを寄せる。藤壷が母・更衣に似ていると聞きながら若君は宮中で成長していった。 藤壷の宮はたいへんな美貌だったため「輝く日の宮」と呼ばれるようになった。

二人は実の親子のごとく仲睦まじくなり、とりわけ若君は亡き母の面影を藤壺に追い求め慕うのであった。やがて藤壷に思い焦がれるようになり、父の後妻を愛するという道ならぬ恋に走ることになる。

やがて若君(光源氏)は12歳になり元服すると、桐壷帝は若君を守るために「源」の姓を与え臣下に下らせた。つまり皇族ではなく、皇家を出て皇位継承ができないように降格されたのである。皇族のままならば、後ろ盾のない若君は皇嗣争いに巻き込まれ苦労することになるからであった。元服した皇子は光り輝くような美貌から光源氏と呼ばれるようになった。

光源氏は元服すると、左大臣と桐壺帝の妹の大宮(おおみや)の間にできた娘の葵の上と愛のない政略結婚をさせられてしまう。「葵の上」の母親は桐壺帝の妹の大宮だったのでいとこ同士の結婚であった。光源氏と「葵の上」は結婚してもふたりの間はぎこちなかった。「葵の上」は次の帝(後の朱雀帝)の妃になるように教育されてきたのに、それが「なぜ次男で皇位継承権のない4つ年下の男に嫁がねばならないのか」と不満を持っていた。

密かに藤壺を恋い慕う光源氏は、かたくなで取り澄ました年上の妻とは仲良くなれず、母に似ている藤壺宮が恋しかった。藤壺宮に会いたいため頻繁に宮中へ通い、さらには亡き母の実家を改造して二条院と名づけて「葵の上」と別居するようになった。

光源氏は「葵の上」と結婚したが、いつも義母・藤壺宮の元へ通っていた。こうして光源氏と年上の「葵の上」とのすれ違いの生活が10年くらい続くことになる。しかし光源氏が元服したため、かつてのように藤壺の御簾(スダレ)の中へ入ることは許されなかった。藤壺の宮の姿は御簾の向こうにあり、もはや目にすることはできなかった。藤壺の宮が琴を弾き、光源氏が笛を吹き、御簾の奥から聞こえる藤壺の宮のお声が慰めになっていた。藤壺の宮とは別に、17歳になると光源氏は様々な女性と恋愛遍歴を繰り広げることになる。

第二帖・帚木(ははきぎ)

光源氏・ 17歳の夏、成長した光源氏は中将になり、その輝く美貌と才能は宮中で評判になり、世間から「光源氏」と呼ばれもてはやされた。でも名前は華やかでしたが恋愛遍歴は少なかったようでした。そのような光源氏にひけをとらぬ立場にいたのが左大臣の息子・頭中将(とうのちゅうじょう)であった。

光源氏はいつもは内裏で過ごし、正妻である「葵の上」が住む左大臣家に通うことは少なかった。浮気でもしているのかと疑われることもあったが、光源氏はまだ好色なことについてはあまり興味がなかった。

五月雨が続くある夜のこと、光源氏はいつものように内裏の宿直所にいると、親友の頭中将が左馬頭、藤式部丞とともに訪ねてきた。頭中将は左大臣の嫡男で、立場上は光源氏とライバルでしたが、遊びを含みいつも光源氏と一緒で親しくしていた。

頭中将は、光源氏の君の妻「葵の上」の兄でしたが、頭中将は本棚の中から光源氏宛ての女君からの恋文を引き出すと、からかいながらやがて女性談義となった。

頭中将は、女性を「雨夜の品定め」と称して上流・中流・下流と3つの階級に別けて話をした。「身分の高い女性はお付きの者に囲まれて近づけない。欠点は何もかも隠されているので、むしろやりとりの感触がはっきりしている中流階級の女性との恋愛の方が個性があって醍醐味がある」と話した。光源氏も興味を示し、さらに左馬の頭と藤式部の丞も女性談義に加わり話は盛り上がった。女性について議論し合う四人の声で、雨音もかき消されるほどだった。左馬頭は「私が一番心惹かれるのは、世間からあまり知られていないような家に、思いがけなく優美で気品のある美しい女性がいるものです。音楽の才能もあり、字が上手な女性、そんな女性を見付けた時こそ心弾むもの」などと申した。

左馬頭の恋愛談を受け、頭中将も「愚か者の話をしましょう」と過去の身の上話を始めた。親もないひとりきりの女性と密かに逢うようになり、恋に落ちいったが、毎夜通うわけでもなく、たまに行く程度で夜な夜な浮かれ歩いていた。その女はそのような扱いに不平を洩らすわけでもなく、甲斐甲斐しく振る舞っていた。それを良いことになおざりにしていたら、いつしか女は姿を消してしまった。二人の間には娘まで生まれていたが、今となっては行方知れずで探しようもない。頭中将はしんみりと語りながら、内縁の妻・夕顔を思い出していた。夕顔は子の玉鬘をもうけたが、頭中将の正妻(弘徽殿女御の妹)の嫌がらせにあい行方不明になっていた。

その他にさまざま話をしているうち夜は白み、雨が上がってきた。光源氏は妻・「葵の上」がいる左大臣家へ退出したが、退出したのは夕方暗くなってからであった。光源氏は「葵の上」の気高く取り澄ました様子に打ち解けず、また周囲の世話係と冗談を交わしているうちに、この日は光源氏にとって帰る方角が悪いことがわかった。当時は占いから帰る方角が悪いと、別の場所をまわって帰るのが貴族の習慣であった。

やむをえず光源氏は方違え(かたたがえ)で中川にある紀伊守(きのかみ)の邸宅を選び向かうことにした。紀伊守の邸宅は遣り水が趣き深く造ってあり、風情があり蛍が飛び交っていた。光源氏は昨晩の女性談義を思い出しながら、中流階級の女とはこういった邸に住む女性なのだろうと思った。偶然にも紀伊の守の父・伊予の介(いよのすけ)の女性たちも方違えで来ていた。

紀伊守の邸宅には、伊予介(いよのすけ)の後妻・空蝉(うつせみ)が来ていた。光源氏はかねてより空蝉の噂を聞いており、空蝉の両親はすでに亡くなっていて、伊予介とは親子ほど年齢が離れていることを知っていた。 空蝉は心ならずも、伊予介(愛媛の国守の次官)を務める男の後妻として嫁ぐが、伊予介とはかなりの年の差で結婚したため、空蝉の夫への愛は薄かった。

源氏が通された部屋のそばから女性の話し声が聞こえてきた。このあたりの女性が、昨夜話していた中流階級女性のことなのかと興味を示し光源氏は聞き耳を立てた。

空蝉の夫・伊予介が単身赴任中であることを知ると、眠れない光源氏はそっと起き出して、先ほどまで女性の声がしていた方へ向かい空蝉の寝床にしのびこんだ。

寝床に入るとうつらうつらしていた小柄な女性が一人臥せていて、柔らかい着物の袖が女の顔を覆い、声も出さずに取り乱した様子が誠に可憐で、思わず抱き上げると奥の寝所にお入りになった。空蝉は驚くが光源氏を受け入れ、一夜を過ごした。

「一時の戯れとお思いになるでしょうけれど、決していい加減な気持からではありません。長年、恋い慕っておりました」と光源氏は優しくいった。女は「わが身分が低いと軽蔑なさって、こんな振る舞いをなさるのでしょうけれど、私は紀伊の守の妻でございます。人妻としての御扱いをなさいますように」その女性は上品で誠になよやかで、言うべき事は筋を通していた。そのゆかしさに、光源氏はすっかり心惹かれ「思いがけない逢瀬こそ前世からの深い因縁だとお思い下さい」と深く慰めて行く末を契った。

人妻・空蝉と一夜の過ちをおかし、空蝉が忘れられない光源氏は、もう一度の逢瀬を願うが、空蝉は後悔が募ってか受け入れなかった。空蝉は現在の境遇に満足していなかったが、光源氏を受け入れてもこの恋の行く末が案じられたのである。空蝉は人妻であったが、気丈で潔い女性だった。光源氏はまさしく中流で凛とした空蝉にすっかり心を惹かれていた。

空蝉は一夜の過ちを悔いつつも、妻になる前にこのような逢瀬をもてたならと思っていた。空蝉は高揚する気持ちを隠しきれないでいたが、ここで流されてはいけないと自制した。空蝉は自分の身分や年齢が光源氏とはあまりにも不釣合いであることを嘆いていた。

光源氏は空蝉の弟・小君を招き入れると、空蝉への思いを上手く伝え、小君に手紙の受け渡しを頼んだ。しかし空蝉は手紙を持ってきた小君を手ぶらで帰らせ、光源氏を次から受け入れようとしなかった。

その後、光源氏は空蝉の弟を手なずけ、何度も空蝉との逢瀬を求めたが、空蝉は頑なに拒んだ。何度手紙を送っても返事を寄越さないので、源氏は方違えの日を待って再度紀伊の守邸へ向かい、小君に空蝉のもとへ案内するよう言ったが、空蝉は源氏と会うことを頑なに固辞した。

源氏物語では男性の登場人物については役職名で呼ぶのが普通です。例えば、左大臣、右大臣、頭中将などです。これらの人物は出世すると呼び名が変わりますので混乱しやすい。また当時は通い婚だったので、女性は住んでいる御殿や場所の名前で呼ばれました。例えば、桐壺、藤壺、弘徽殿、六条御息所などです。なお、帚木とは遠くからは見えるのに近くからは見えない幻の木のことです。

見し夢を逢ふ夜ありやと嘆くまに 目さへあはでぞころも経にける

(訳)夢のような夜以来 また逢える夜があるかと眠れぬ夜が過ぎていきます。

女は涙が溢れ、自分の不本意な運命を思い、臥せってしまいました。お手紙はいつもありましたけれど、心許したお返事はしませんでした。

帚木の心を知らで園原の 道にあやなく惑ひぬるかな(訳)近づけば消えるという帚木のような貴女の心も知らないで、園原への道に空しく迷ってしまいました。返歌には、数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さに あるにもあらず消ゆる帚木(訳)とるに足りない見窄(みすぼ)らしい家に生きる私は辛いので、見えても触れられない帚木のように貴方の前から姿を消すのです。

第三帖 空蝉

光源氏は空蝉を忘れられず、恋しさが募るばかりだった。取り立てて美しいわけではない。ただ気丈で潔い風情に激しく心を惹かれたのである。つれない仕打ちが恨めしいが、これまで女性から冷たくされたことのない光源氏にとって、かえって恋しさが増すばかりだった。空蝉の仕打ちを憎らしいと思うが、それでも恋しい気持ちが止まらず、光源氏は再度空蝉の弟の小君(こぎみ)を呼び出すと「適当な機会を見つけて、何とかもう一度逢わせてほしい」と頼んだ。

ある夏の夕暮、紀伊の守の留守を見計らい、小君の手引きでそっと館に入り込むと、物陰から屋敷の中を覗くことができた。ちょうど暑さのため、几帳の垂絹を掛け上げていたので座敷の方まで見通せた。

空蝉は義理娘の軒端荻(のきばのおぎ)と碁を楽しんでいた。空蝉は濃い綾の単衣をかけ、身体の線が細いほっそりした小柄な女性で、それほどの美人ではないが慎ましく振る舞いは趣深い雰囲気を漂わせていた。もうひとりの軒端荻は奔放で、着物の襟がはだけて美しい胸を露わにしていた。少々だらしなく明け透けな様子で、どうも落ち着きがなく、はしたない感じがした。しかし軒端荻は美人でもあり、これはこれで興味を惹かれる女性だと思った。

空蝉の姿を垣間見ると慕情がさらにつのり、やがて碁を打ち終えたのか、衣擦れの音がして女達が部屋に下がっていった。夜に入って皆が寝静まると、小君は光源氏を寝間に導き入れた。

空蝉は寝息を立てる軒端荻の隣で横になりながらも、光源氏との夢のような一夜を思い出すと眠れずにいた。そのような暗闇の部屋に、衣擦れの音が聞こえ、芳しい香りが漂ってきた。記憶に残されたあの香りに光源氏の気配を察知した空蝉は驚くが、声も立てずに薄衣一枚だけを脱ぎ捨てて咄嗟に逃げてしまった。

光源氏は状況の変化に気づかなかったが、寝入っている軒端荻の被っていた衣を押しのけて寄り添ってみると、どうも以前の感覚とは違っていた。そこでようやく空蝉が逃げだしたことを知った。目覚めた軒端荻に人違いなどと言えるわけもないので、この若い女の無心ないじらしさから、将来を約束して誰にもこの秘密を言わないようにと口止めした。光源氏にとってこの若い女性に心惹かれることもなく、やはり無情に身を隠した人妻こそが恋しく思われた。朝方、光源氏は蝉の抜殻のように脱ぎ残していった着物を抱いて帰途についた。

小袿(上着)を持ち帰り、抱きしめながら眠りに就くが眠れなかった。心を残し空蝉のように小袿(上着)を抱いても、恋しさは紛れなかった。光源氏は小袿にことよせて空蝉へ歌を送った。空蝉は光源氏の愛を受けられない己の境遇のつたなさを密かに嘆いていた。

空蝉は控えめで慎み深く、容貌も美貌とはいえない小柄な女性であったが、立ち居振る舞いが際立っていて趣味も良かった。光源氏の求愛に対しても、悩み迷いながらも最後まで品良く妻としての誇りを守り通した。高貴で若い光源氏には、空蝉は心の底で「娘の頃にお逢いしていたかった」と帰らぬ運命を悲しく思っていた。 一度は身を許したが、その後はいくら光源氏に口説かれても誇り高く拒んで受け入れようとはしなかった。光源氏は始めは空蝉を見下していたが、空蝉のそのような態度に感心していた。

後悔がつのって空蝉は連絡を絶ったが、そのうちに旦那が戻ってきて、空蝉も一緒に伊予に下ることになった。

この頃から光源氏は女遊びをしだすが、当時の宮廷は恋して暮らす皇族ばかりだったので、これで光源氏も皇族らしくなったといえる。また当時の女性たちにとって顔を見られることはとても恥ずかしいことであった。そのため簾で顔を隠し、扇子で顔を隠したりしていた。そのため空蝉と軒端荻の顔をのぞいていた光源氏の行為は非紳士的な行為であった。現代人の感覚から言えば顔くらい見せてもいいじゃないと思うが、当時の女性たちは簾(すだれ)で姿を隠し、夜は暗闇に中でその容貌を知ることは出来なかった。

第四帖・夕顔(ゆうがお)

この空蝉と時期を重ねながら、光源氏は新たな恋人・六条御息所(みやすんどころ)の元へ足しげくお忍びで通っていた。六条御息所は桐壺帝時代の前東宮の妃で、六条京極に住まいを構えていたことからこの名がついている。

六条御息所は大臣の娘に生まれ、東宮妃となるも東宮と死別し、娘は後の「葵」で、後に斎宮となり後冷泉帝に入内(秋好中宮)している。東宮の死後、六条御息所は年下の光源氏と恋愛関係に陥るが、やがて光源氏は六条御息所を持てあますようになり逢瀬も少なくなった。六条御息所は本気だったが、夏が終わると、光源氏は六条御息所のもとに行かなくなった。この六条御息所とはひと夏の恋だった。

六条御息所は光源氏に会いたいと思っても光源氏は来なかった。六条御息所は光源氏を独占したいと悶々と悩みながら、「亡き春宮の妃という高い身分の貴婦人が、若い貴公子にもてあそばれた」という醜聞が広まったらどうやって生きて行けばいいのかと悩み、強い嫉妬のあまりその怨念は生霊となって後に夕顔や「葵の上」を殺すことになる。

光源氏が六条御息所のところにお忍びで通っている頃、光源氏の乳母(藤原惟光の母)が病に伏したため五条の乳母に見舞いに出かけた。御車が入る門が閉ざされていたので、藤原惟光が門を開けるのを待つ間、家の隣に御簾を整えた涼しげな家に気づき、簾を透して美しい人影がこちらを覗いているのが見えた。その家の板塀には青々とした蔓草(つるくさ)が這いかかり、白い花が美しく咲いていた。

光源氏が白く美しい花に咲に目を留め、「お尋ねする」と独り言のようにいうと「その花は夕顔と申します。このようないやしい垣根に咲く花でございます」と答えた。その家の女性は白い扇に香を焚きしめ、扇に和歌をしたためてきた。扇には「心あてに それかとぞ見る白露の 花にそえたる夕顔の花」(もしやして貴方様でしょうか。白露の光に添えてなお美しい夕顔の花は)、光源氏は興味をそそられ歌を返した。「寄りてこそ それかとも見め黄昏に ほのぼの見つる花の夕顔」(もっと近寄ってはっきり見たらどうでしょう。黄昏にぼんやりと見えた花の夕顔を)。

ちょどその時、惟光が門を開けて出てきた。御車を引き入れて中に入ると、兄弟たちが集まっていて、光源氏にお見舞いのお礼の言葉を頂いたことを大層恐縮にしていた。光源氏は惟光に、隣に住む姫君を調べさせたが分からなかった。

光源氏は夕顔の館を訪れると、高貴とは違うが繊細な姫君だった。夕顔はおっとりとして無垢な雰囲気を備え、どことなく品のある不思議な女性だった。頼りなげで男の庇護をそそるのであった。光源氏は夕顔の花の咲く家に住む美しい姫君に心惹かれ、足しげく通いはじめた。

光源氏は身分を隠したまま五条に住む夕顔の姫と関係を持った。互いに身分を明かさずに、すぐに契りを交わす仲になり、いつしか逢瀬を楽しむ日々が続いいた。

秋になり、光源氏は夕顔の宿に毎日のように通うようになり、ささやかな庭には呉竹が美しく、秋草の露が二条院のそれと同じように美しく輝いていた。夕顔の姫君は大層なよやかで美しく、白い袴に薄紫色の柔らかい衣を重ねたらしいご様子に、源氏の君は狂おしいまでに心惹かれていた。通えない夜などは、胸が苦しくなるまでに恋しく想われ、今までにこれほどの女性に惹かれることはなかった。どのような宿命であったのかとお思いになった。

八月十五夜、満月の光が板葺きの隙間から差し込んで、庶民の住居の様子を珍しいと感じていた。朝近くになると、隣家の声や衣を打つ砧の音などが、枕元に聞こえてきたが、愛情の深さゆえ全てが気にならなかった。

ある夜の月が隠れ、明け行く空が美しい頃、夕顔の家の者には誰も知らせずに「どこか静かな所で夜を過ごしましょう」と、右近という夕顔の侍女のみを伴ってお忍びの外出をした。夕顔の姫君を軽々と抱き上げて御車に乗せると某別荘に移られた。ところがその別荘はひどく荒れ果てて不気味な様子だった。夕顔は恐ろしそうに怯えていたので、ずっと添い臥して睦まじく過ごしていた。可愛らしく打ち解ける夕顔の様子は、不吉なまでに愛らしく思えた。

光源氏は可憐で素直な夕顔の姫を深く愛していたが、六条御息所が光源氏を待ちながら悶々としていることを知らずにいた。夜深く過ぎる頃、光源氏が夕顔に寄り添ってうとうと寝ていると、光源氏の夢の中に恨めし気な幽霊が枕元に出てきて「私がこんなにお慕いしていますのに、なぜ私を差し置いてこんな女と」と、恨めしげに睨んだ。光源氏は物怪(もののけ)に襲われる思いではっと目覚めると、灯してあったはずの明かりは消え、周囲は真暗闇になっていた。館には不気味な空気に満ち、従者を呼んで紙燭を灯して夕顔を見ると、夕顔の姫はうち臥して息をしていなかった。

これはどうしたことだと、夕顔を抱き上げ揺すってみたがどうにもなかった。紙燭を近づけて見ると、枕の上に先程の女が幻影のように現れふっと消えた。光源氏は「愛しい人よ、生き返って」と泣かれたが、やがて身体もすっかり冷たくなってしまった。

夕顔は六条御息所の生霊にとりつかれ、殺されてしまったのである。「どうしてこんな恐ろしい所に姫をお連れしたのだろう。何の因縁でこのような辛い目に遭うのか」と思いながら光源氏は闇夜が明けるのをまった。荒々しい松風が吹き、灯火がゆらめき魔物の足音が迫ってくるような気配がした。

夜が明けると、ようやく従者の藤原惟光がかけつけると、それまで気丈を保っていた光源氏は、ほっとしたのか、ただ留めもなく泣いてしまった。

惟光は光源氏の醜聞が噂になることを避ける為、夕顔のことは公にせず内密に済ませるようにした。夕顔の亡骸は惟光がむしろに包んで御車に乗せた。亡骸はとても小柄で可愛らしく美しい黒髪が溢れていた。それを見て光源氏はまた泣いてしまっていた。夕顔の亡骸は乳母の家へ移され「夜が明けてきたので、騒がしくならないうちに」と光源氏は惟光に促され、憔悴の体で二条院に戻ることになった。

日が暮れて惟光が戻って来た。光源氏は袖を顔に押し当てて泣きながら「夕顔はどうであったか」と尋ねられた。「今日は日柄がよいので、葬儀のことを知合いの老僧に申しつけてまいりました。お二人はこうなる運命になっていたのでございましょう。誰にも知られてはなりません。私が万事始末いたしますので、ご安心ください」と答えた。

光源氏は「どうして夕顔に付き添って行かなかったのだろう。もし夕顔が生き返ったら、見捨てて行ってしまったと悲しく思うだろうに、今一度、夕顔に逢いたい。亡骸を見ないで、再び来世で生前の姿を見ることはできない」と、必死の思いで東山の寺へ出かけていった。

東山の寺では、ご燈明の光が微かに漏れ、僧侶が尊い声で経を読んでいた。亡骸はとても可愛らしい様子をしていた。源氏の君は夕顔の手を握って「もう一度、声だけでもお聞かせ下さい。どのような因縁があったのか、少しの間でしたが、心の限りを尽くして愛していましたのに、私を残して逝ってしまわれるとは」と光源氏は声も惜しまず泣き伏した。

東山の寺から帰り道、光源氏は悲しみのあまり馬から滑り落ちてしまった。「こんな道端で、私も野垂れ死んでしまうのだろうか、とても帰り着けそうにない」と言うと、惟光は困り果てて鴨川の水で手を洗い清め、清水の観音を拝み何とか光源氏は助けられ二条院に帰えたったがすっかり衰弱していた。

光源氏は夕顔の姫を失い、傷心の悲しみにくれ、病の床についてしまった。心痛から光源氏は20日ほど伏せっていたがやがて回復すると、光源氏は侍女・右近を召し寄せ「なぜ夕顔の姫君は身を隠しておられたのか」とお尋ねると、「実は、ご両親を早くに亡くされ、ふとしたご縁で頭中将殿がお通いになられましたが、北の方(正妻)にいじめられ、怖がって身を隠したのです」これでようやく光源氏は夕顔の素性と過去を知った。夕顔は「雨夜の品定め」の折に頭中将が語った行方知れずの恋人であった。

夕顔を失った今となっては、せめて夕顔の遺児だけでも引き取りたいと光源氏は思ったが、夕顔がいた五条の家では夕顔どころか侍女・右近までも帰って来ないので心配するが、右近もまた五条の家に戻れば、あれこれ詮索されるのを恐れ近づくことができなかった。

そうこうするうち、その一方で空蝉が伊予の介とともに任国へ下る日が迫ってきた。光源氏はあの人妻・空蝉のことを忘れることはなかった。振られて終わってしまうのが悔しく思われたが、その冷淡な気持も夫のためには立派ま態度であったと思い直していた。

光源氏が手紙を送ると、空蝉は未練が残る心の内を和歌に託して返してきた。不思議と恋しく想っている様子なので、なお一層忘れがたく思った。源氏はまた歌を返したが、実際に会うことはなかった。空蝉の継娘の軒端荻は蔵人少将を婿に迎えた。

身分を隠しての秘密の恋が世界最初の小説の源氏物語ですでに作られていた。また怨霊の登場によって源氏物語が超常現象を含んだ物語であることがわかる。ただ平安時代には無実の罪で死んでいった早良親王や菅原道真が怨霊として出てきたり陰陽師の安倍晴明が活躍していたことを考えれば、紫式部はこの怨霊を不思議もなく書いていたことがわかる。ちなみに当時怨霊は、自分に後ろめたい行為をした人間のもとへ出てくるというものである。なお源氏物語が怨霊に対する鎮魂の物語という説がある。

第五帖・若紫(わかむらさき)

それからしばらく経ち、光源氏が18歳の頃である。光源氏は熱病を患い、熱がなかなか下がらないので呪(まじない)や加持祈祷のために北山に住む評判の良い僧侶のもとを訪ねた。

山の桜はまだ盛りで、霞がかった山々はとても美しく、素晴らしい北山の景色に包まれ気分も晴れてきた。「このような所に住む人は、心に思い残すことはないだろう」と言うと、従者の源良清が「地方にはもっと素晴らしい景色がございます。例えば播磨の明石の浦は格別でございます。あの国の前の国司で、出家したばかりの者がおりますが、美しい娘を大切に育てているそうです」と申した。光源氏は少なからず関心を持ったようなので、従者は播磨の明石の浦に住む明石入道の話を続けた。明石入道は都での出世を捨て、明石に豪邸を構えて悠々と暮らす男で、一人娘には「最上の男性に巡り逢えないときは、海に身を投げて死ね」と言い聞かせていた。

僧侶は光源氏に薬を作り祈祷をして、光源氏は勤行を行い、気を紛らわそうと後方の山に立ち、辺りを眺めると四方の梢が霞んでいて絵を見ているような美しい風景であった。高台から下を眺めると僧坊には人の姿がみえた。

やがて熱も治まったので、夕方、惟光を連れて僧坊に向かって歩いて行った。垣根の隙間から10歳ほどの可愛らしい美少女が泣いているのが見えた。祖母の尼君が泣く少女を慰めていた。年端も行かないその美少女(紫の上)はどことなく藤壷の宮に似ていて、光源氏は思わず涙を落とし手元に置いて育てたいと思った。この若紫と呼ばれる少女が、後の「紫の上」である。

夜、僧坊で光源氏は尼の兄の僧都(そうず)と会い、美少女が思慕する義母・藤壺によく似ているのが気になり尋ねると、少女は尼君と亡き按察使大納言の孫にあたり、少女の母は亡くなり、父は藤壷の兄にあたる兵部卿宮だといった。

どうりで藤壷に似ているはずと光源氏は納得した。美少女は藤壺の兄・美の側室の娘で、愛しい藤壺と少女は縁続きだった。少女の母親はすでに亡くなっていて、継母から不当な扱いを受けたため父と離れて祖母の尼君といっしょに暮らしていたのだった。それならばこの可哀想な少女を託してはくれないか、と言ってみるが本気にされなかった。

祖母の尼君にも少女を引き取って手元で育てたいと言ったが、尼君は幼すぎると取り合わずその場を去っていった。 熱病もすっかり良くなった光源氏のもとに、頭中将たちがやってきたので花見と洒落こんだ。光源氏の姿を見た少女(紫の上)は、幼心にも光源氏を美しい男と思うのだった。

左大臣邸に久々に出向いてみたが、「葵の上」は相変わらず頑なな性格で打ち解けられずにいた。ちょうどその頃、藤壺は体調をくずして実家に帰っていた。それを聞いた光源氏はいてもたってもいられず、家にいても年上の妻の相手では疲れるだけなので、これ幸いと療養している藤壺の元に向かった。

光源氏18歳、藤壺は23歳である。そこでふたりは密会して不義の仲となり、再び契りを交わした。藤壷は身を慎もうとするが、光源氏をあからさまに遠ざけることはしなかった。そうこうするうちに、あろうことか藤壺は不義の子を身籠ってしまった。懐妊を知った光源氏は生きた心地がせず、恐ろしさが増すばかりで手紙すらも絶えてしまった。7月になって藤壷は身重の身体で御所に参内した。

藤壺の夫は光源氏の父・桐壺帝である。桐壺帝はまさか「自分の妻と光源氏の子」とは知らず、不義を知らぬまま桐壺帝は例えようがないほど喜び、その喜ぶ姿をみて藤壺と光源氏は運命の恐ろしさにおののいた。藤壺がこの道ならぬ逢瀬に悩みになるのも当然のことであるが、畏れ多いことであった。三ヶ月なると人目にもはっきり懐妊と分かるようになり、この運命を怖ろしいと悩まれた。藤壺は罪の意識にさいなまれ、また桐壺帝の正妻である長男である朱雀の母が妊娠した藤壺に嫉妬した。七月になると内裏に上がられた。桐壺帝は懐妊した藤壷へのご寵愛がますます募られ、ご気分のすぐれぬ折には、お慰めするように光源氏を呼びお琴や笛などを奏でさせた。光源氏は気持を抑えていたが、忍びがたい愛が態度にでてしまう折には、藤壷もすげなく拒む態度を取りながら、光源氏を愛しく続けたのである。

父・桐壺帝の側室である藤壺が、光源氏との間にできた男児を出産すると、以前、見かけた美貌の少女について、ある噂を光源氏は耳にした。美少女を養育していた尼君が亡くなり美少女は父親・兵部卿宮(藤壺の兄)のもとへ引き取られることになり、少女の侍女たちは兵部卿宮の正妻にいじめられるのではないかと心配しているということだった。光源氏は「それならば、これを機に美少女(紫の上)を自分のところで引き取ろう」と決めた。兵部卿宮が明日迎えに来るらしい、光源氏は先回りして少女のもとに行くと、まだ夜も明けないうちに車で屋敷に乗り付け、まだ寝ている少女を抱きかかえて車に乗せると二条院へ連れて行った。

もちろん強引に連れさられた美少女は 最初のうちは怖くて震え泣いていたが、日が経つにつれ光源氏が遊んでくれ、優しいことから次第になつくようになった。光源氏が外から帰ると、真っ先に出迎えて懐に抱かれても、少しも恥ずかしいとも思わず、とても愛らしいご様子だった。「この姫君は大切な子」と光源氏は大層可愛がった。こうして「紫の上」の二条院での暮らしが始まったが、迎えに来た兵部卿宮は少女がいないことに落胆した。

第六帖・末摘花(すえつむはな)

光源氏はまだ「紫の上」に手を出さず養育していた。ここで「紫の上」のことは別として、光源氏は夕顔のことが忘れられず、なんとか似た女性はいないかと周囲の人に相談していた。時が過ぎても、露のようにはかなく亡くなられた夕顔の姫君を、忘れることができなかった。夕顔の姫君はこれまでの姫君と違って人懐っこく愛らしかったのである。

ある日、そこでまだ誰も顔を見ていない深窓で高貴な女性である末摘花(すえつむはな)のことを聞いた。頭中将(光源氏の正妻の兄)も末摘花に手紙を送ったが返事はなく、また光源氏の手紙にも返事はなかった。光源氏は頭中将に競う気持から、女中に手引きを頼んだ。

この高貴なお方は父・常陸宮が亡くなられてからは誰にも会わず、生活の後ろだてもないまま惨めにひっそりと暮らしていた。人柄やご器量などは分からないが、寂しい宵には琴を親しい話相手として心を慰めていた。光源氏は早速琴の音を聴きに物陰から琴の音を聴くと、心に染みる音でもなく普通の音色だった。

家の中の様子見ると、末摘花のそばに頭中将の姿があった。頭中将に負けることはできないと光源氏は末摘花を心に留めると、十六夜の月の美しい夜、光源氏は夜這いをして無理やり暗闇の中で末摘花と契りを交わした。御簾の中に入ったが、姫君はただ恥ずかしそうに怯え、一言も言葉を発しなかった。光源氏は何かお気の毒に思え、溜息をつきながら退出した。歌を送るも返事の歌にも手ごたえがない。その後も何度か暗闇でばかり契りを交わしたが、なんとも味気なく心を開かない末摘花をつまらない女性と思うようになる。「紫の上」と一緒にいるのに時間を取られ、末摘花の館には足が遠のいていた。その後、光源氏は「紫の上」と一緒に居るのが楽しいが手も出さずにいた。

ある雪の降る日「せめて美しいご容貌ならば」と末摘花のところへ再び訪れてみた。雪はますます激しくなり、やがて夜が明け、光源氏は格子を上げて前栽の雪景色をご覧になった。「美しい雪の空模様をご覧なさい。いつまでも打ち解けないのは辛いことです」と誘うと姫君は出てこられた。そのご容姿を、そっと横目で見ると、昼に見る末摘花はとても不細工で、特にその鼻が末摘花(紅花、紅い鼻)のように紅く長く垂れ下がり、赤くなった象の鼻のように醜い様子だった。身体は胴長で大層痩せ、古い御衣裳も色あせて黒ずみ、酷く香を焚きしめた黒貂の皮衣を着ていた。

部屋の中は暗く、特に夜は闇に包まれていた。昼間は顔を隠す習慣があったので、当時は女性の顔を見ることはできなかった。

ここで光源氏は「やはりそうであったか」どうしてべにばな(紅い鼻)の姫君と契りを結んだのだろうと後悔したが、「少々のブサイクならまだしも、ここで見捨ててはかわいそう。この姫君をお世話する男はあるまい」と色恋ではなく後見人としてお気の毒な姫君の面倒を見ることにした。源氏の君は色恋ではなく親身になって面倒をみるようになる。姫君を末摘花と呼び、見るのも厭な気がしたが、契りを結んだ姫君としてその後、後見することを決める。時間が経つと末摘花は光源氏に心を開き、ふたりは親しいお友達になる。最初は夕顔に似た人を探していたが、この光源氏の身勝手な変わり身も光源氏の魅力のひとつである。光源氏はまだ19歳だったので「紫の上」と仲良く暮らしながらも、さらに他の女性との交流は続く。

光源氏の正妻「葵の上」は左大臣の実家にいた。光源氏が来ないので、家中の者たちは光源氏をよく思っていなかった。そんな中「光源氏が住んでいる二条院にまた新しい女性(紫の上)を迎えた」という噂が左大臣の家にも入ってきた。

家中の者たちは「うちの姫さまを妻にしておきながら」という気持があったが、光源氏が来たときにはそのような気持を表に出さずに大切にもてなした。

なお末摘花(下記)とは紅花のことで、紅い鼻を意味してつけた言葉であった。

第七帖・紅葉賀(もみじのが)

まだ10歳の「紫の上」は自分が光源氏に拉致されたことも知らず、ただ光源氏と一緒にいる日々を楽しんでいた。「紫の上」は源氏になついて、光源氏が不在のときは塞ぎこんでしまうほどだった。将来は光源氏の側室になると侍女たちから教わっていたが「結婚相手は醜いものと思っていのに、なぜか自分の夫になる光源氏は若くて美しいのか」と不思議に思っていた。

桐壷帝は父の50歳の祝いをより盛大なものにしようと心を砕いていた。桐壷帝は懐妊した藤壷の宮への慰みの意味も込めて、本番前に御所で試演をおこない、源氏と頭中将は藤壷の宮が観ている前で舞った。

光源氏の美しさはこの上なく、弘徽殿女御は「神が魅入って命をさらってしまいそう」などといった。

桐壺帝は藤壺の懐妊を喜ぶが、その子は桐壺帝の御子ではなく、息子・光源氏の子であった。光源氏は藤壷の宮に手紙を送り、乱れた心を秘めて舞った胸中を明かした。藤壷の宮もまた捨て置けず、ひとかたない思いで舞を観たと返事を書いた。

本番当日、朱雀院の行幸が催され光源氏が紅葉の下で舞う雅楽・青海波は比類ない美しいもので見事な舞を披露し、光源氏は正三位に昇進した。

藤壷の宮はお産のため実家へ帰るが、予定日の12月が過ぎてもお産は始まらなかった。物の怪のしわざかと噂が流れ、藤壷の宮も光源氏も心を乱した。2月10日を過ぎてようやく光源氏そっくりの男子が無事に生まれた。藤壷の宮の心は子が光源氏に似ていたため、ますます塞がれ光源氏が対面したいと言っても取り合わなかった。藤壷は罪の重さに心を痛めた。

4月、出産した若宮が参内し、何も知らない桐壷帝は若宮を愛らしく大切に扱った。光源氏も藤壷の宮も恐ろしく複雑な気持ちを隠すのがやっとだった。

7月に光源氏は宰相に昇進し、桐壷帝は藤壺が産んだ光源氏に生き写しの若宮を皇太子にしようとした。しかし桐壷帝は若宮に後ろ盾がないことを心配し、若宮のために藤壺を「中宮」の位に上げた。これにより藤壺の宮は正妻・弘徽よりも位が上になった。このことは藤壺が産んだ子は弘徽殿が産んだ皇太子(東宮)が天皇になったとき、新しい皇太子(東宮)になるとともに、藤壺が産んだ子の家系が今後の天皇を輩出する正統な系統になるということである。そのため弘徽殿の怒りは膨れ上がった。

光源氏も藤壺も不義の子が皇帝の座に上り詰めようとしていることに、また桐壷帝が真実を知らずにいる姿におののくしかなかった。

そのような時も、光源氏の女遊びは止まらない。桐壺帝に仕える年配の女官で血筋、人柄の申し分ない源典侍(げんのないしのすけ)には、希代の色好みという評判があった。この50歳後半の老女に手を出し、戯れに一夜を過ごし契りを交わすが、すぐにおざなりに扱うと源典侍は光源氏にあからさまに嫌味を言った。この話を聞いた桐壺帝は思わず笑ってしまった。

なにかと光源氏と張り合う頭中将(光源氏の妻・葵の上の兄)も噂を聞きつけ、老女好みの道を試してみるかと、冗談半分で源典侍と会うようになる。頭中将は源典侍と一晩を共にするが、頭中将も源典侍はダメだと、ことあるごとに源典侍をネタに笑い話にした。

ある夜、寝入った源典侍の隣で、寝付けない光源氏は男が忍びこんできたことに気づいた。源典侍の間男を懲らしめにやってきたのかと勘違いして、光源氏は驚き逃げようとするが、その男は頭中将だった。光源氏と頭中将はわざと修羅場を演じて乱闘となった。服がはだけて千切れるほど暴れるとふたりは大笑いしながら仲良く帰っていった。

翌日の御所で二人は澄ました顔で職責をこなしながら、お互いに笑いをこらえていた。それ以降、頭中将はことあるたびに源典侍を引き合いに出しては源氏をからかって喜んでいた。

第八帖・花宴( はなのえん)

桐壷帝が花見の宴を開いた。藤壷中宮、弘徽殿女御、春宮をはじめ大勢が揃う中、光源氏は「春」という題目で漢詩を詠んだ。吟ずる声も詩も素晴らしい。頭中将もそれに続き、ともに美しい舞も披露し、宴はさながら二人の独壇場であった。

この後、女性関係が多く混乱しやすいが、光源氏は父・桐壺帝の正妻・弘徽殿の妹「朧月夜」に手を出してしまう。朧月夜は皇太子にとって叔母であるが、平安時代にはこのような関係は珍しくなかった。娘に次の天皇を産ませて、そのお祖父さんになることが、当時の貴族には最も重要なことだった。天皇のお祖父さんは天皇の後見として、幼少時は摂政、成人後は関白という位について政治の実権を握れたからである。あの藤原道長はこの方法でこの世の栄華を誇った。なんと4人の娘を4代続けて天皇に嫁がせ3人の天皇のお祖父さんになった。紫式部は一条天皇の正妻になった道長の娘彰子の家庭教師で、当時の貴族の女性にとって教養をもつことが最も重要な条件だったからであるが、その教養を彰子につけたのが紫式部である。世界にいたからこような小説を書けたのである。

桐壷帝が花見の宴を催された夜、宴が終わるとみなが散り散りに帰って行った。光源氏は藤壺のところに行くが、鍵がかかっていて藤壺は光源氏を受け入れなかった。ほろ酔い心地で細殿の辺りを歩きながら弘徽殿の局へ行ってみると、あろうことか不用心にも戸口が開いていた。

光源氏はそっと中に入ろうとすると「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜に似るものぞなき」と新古今集の歌を詠いながら美しい姫君が歩いて来るのに気付いた。源氏はすかさず歌を返すと、その美しい姫君は素直に光源氏を受け入れたが、仔細ありげに名乗ろうとしなかった。名前が判らなければ手紙も送られないし、次に逢う手立てもできない。二人は愛し合い、やがて夜が明けてきたので、やむをえず持っていたお互いの扇を交換してふたりは別れた。

あの女性は誰だったのか分からないでいた。もし弘徽殿女御の妹ならば、ほどなく皇太子に嫁ぐ予定であった。ただでさえ右大臣と敵対する自分であった。ましてや兄に嫁ぎ、皇后となる女性に手をつけたとあっては、のちのち面倒の種となかもしれないと光源氏の胸に不安がよぎった。朧月夜もまた入内を控えた身でありながら、光源氏との夜が忘れられずにいた。

その悪い予想は的中し、後にこの姫が弘徽殿の女御の妹君・朧月夜だと知ってしまった。光源氏は朧月夜には手を出すべきではなかったと後悔する。朧月夜は、父・桐壺帝と正妻・弘徽殿の子で、しかも朧月夜は春宮に嫁ぐことがすでに決まっていた。しかし朧月夜はは物思いに沈む日が続いた。春宮へ入内することが内定した身でありながら、源氏との一夜の逢瀬が忘れられないのだった。

源氏は久しぶりに二条院の紫の上のもとに戻り、聡明に愛らしく育って行く紫の上の姿に格別な思いを抱く。最近では源氏の後を追いすがって泣くようなこともなくなり、一歩ずつ大人になっているようだ。

それから時は流れ、1カ月くらい後の3月20日を過ぎたころ、父の正妻・弘徽殿の実家の右大臣家で藤の花の宴が開かれた。そこに光源氏も招待されていた。光源氏は側室の子なので右大臣からすれは政敵であるが、皇族なのでおろそかにできず和歌や踊りに秀でた光源氏を招いたのである。

宴は盛り上がり、宴の途中で光源氏はひどく酔ったふりをして途中で退席すると、朧月夜がいそうな屋敷の戸口に寄り掛かった。光源氏はあの姫君はどの方だろうかと胸をときめかし「扇を取られてしまい、憂き目にあった」と声に出してみた。すると女性の気配がして歌が返ってきた。もしやと思って几帳越しに手を握ると、紛れもなく朧月夜だった。運よく朧月夜と会え、またそこで共に過ごした。

第九帖・葵(あおい)

ほどなくして桐壷帝が譲位して春宮が即位して朱雀帝となった。御代(みよ)が朱雀帝(光源氏の兄)に変わり、藤壺が産んだ若宮は春宮(皇太子)となり大将となった光源氏が後見人となった。光源氏は高貴な身分になり、お忍び歩きも慎まれたのでお嘆きの姫君も多くおられた。

藤壺の宮は以前にも増して桐壺院のお側におられ、折々につけて管弦の遊びなどを催し、今までよりずっと優雅に過ごしていたが、ただ春宮のことが心配で、光源氏にそのご後見を頼まれたことを内心嬉しく思っていた。また春宮(皇太子)の出生の秘密に気付く者は誰もいなかった。

六条御息所の姫君(秋好)が新しい斎宮に決まった。斎宮とは天皇即位の毎に伊勢神宮に遣わされる未婚の親王のことで、伊勢の神に仕えるお役目であった。六条御息所は光源氏との浮名が世間に噂される恥ずかしさもあり、斎宮(秋好)とともに伊勢に下ることを考えていた。

桐壺院は六条御息所の噂をお聞きになると「亡き皇太子(光源氏の兄)がご寵愛なさった六条御息所を疎かに扱うのは良くない」とご機嫌が悪い様子で、光源氏は恐縮して御息所へのお通いも遠のいた。

光源氏と六条御息所との噂は、光源氏が幼い頃から想いを寄せていた姫君・朝顔にも伝わり、朝顔はこのような辛い目に遭うのはまっぴらと、光源氏と会うことはなく、手紙のやり取りだけの関係を続けた。ご譲位に伴い朝顔が新しい伊勢の斎宮に決まると、六条御息所は幼い朝顔のご様子が心配なことを理由に一緒に伊勢に下ろうとした。

そんな折、不仲と思われた正妻・「葵の上」が結婚10年目にようやく懐妊した。光源氏22歳、葵の上26歳のことである。周囲は喜びに沸き、光源氏も、悪阻の苦しさに心細そうな「葵の上」の様子に愛しさを感じていた。妊娠した「葵の上」は気分が優れないため、周囲の勧めもあって気晴らしに賀茂祭(葵祭)の見物に牛車で出かけた。

初夏の空は晴れ渡り、一条大路は祭見物をする人々で隙間なく埋まっていた。祭りは混んでいて牛車を止める場所さえなかった。「葵の上」の従者たちは他の御車を押しのけて無理に停めようとするが、図らずもそこにあったのは光源氏の愛人の六条御息所が乗った牛車だった。若い家来たちは酒の勢いから乱闘となり、御息所の牛車を壊し恥をかかせてしまった。

その牛車には、かつて生霊となり夕顔を殺した六条御息所が乗っていた。六条御息所は祭に来る光源氏の姿を一目見ておきたいと願い、お忍びで見物に来ていたのである。それにもかかわらず醜態を晒す結果になり御息所の心は、辱めを受けたといたく傷ついた。

光源氏は14歳に成長した「紫の上」と一緒に祭りに来ていたが、その事件を知らずにいた。光源氏は「紫の上」を伴って祭りの見物に牛車で出かけると、やはり立て込んでいたが、あの老女・源典侍が色めいた手紙を寄越し、場所を譲ってくれた。光源氏を想う他の女性たちは光源氏の牛車に同乗している女性が誰なのか思い悩んでいた。

後日、事件の話を聞き、六条御息所に久々に文を送るが無視されてしまう。いっぽうの正妻「葵の上」は事件以降、六条御息所の生霊によって苦しめられる。六条御息所は殺したいほど「葵の上」を憎んでいるわけではなく、生霊となって「葵の上」を攻撃しているだけであった。しかし「葵の上」は物の怪に悩まされて臥せるようになり、生霊に苦しめられ、加持祈祷を重ねるが結果ははかばかしくなかった。

世間では六条御息所が「葵の上」を怨んでいると評判になったが、六条御息所は自分の感情では生霊をどうすることもできず、六条御息所はますます思い悩むことになる。己の姿から抜け出した生霊が「葵の上」の髪を引っ張り、叩いたりして苦しめているとは分かっていても、御息所にはどうすることもできなかった。

車争いの話を聞いた光源氏は「葵の上」を見舞いに行くが、お互いの距離は縮まらなかった。「葵の上」は物の怪に憑かれ大層苦しみ、世間では並々ならぬ執念の霊の仕業を噂した。

「葵の上」が産気づき苦しみだすと、光源氏は物の怪の正体をはっきりと見てしまう。それは六条御息所であった。「葵の上」は男の子(夕霧)を生み、それまで距離のあった夫婦だったが、夕霧の出産を機にようやく夫婦らしく仲良くなった。

しかしある日、光源氏はかいがいしく世話をしていたが、「葵の上」のそばを少し離れた隙に容体が急変し、「葵の上」はあっさり亡くなってしまった。光源氏は枕辺に立つ六条御息所の生霊を見た。

「葵の上」の死去に左大臣家は悲しみに暮れ、光源氏の失望も大きかった。火葬と葬儀は8月20日過ぎに行われ、光源氏はそれまで「葵の上」に冷たくあたってきたことを後悔し、左大臣邸にこもって喪に服した。光源氏が寄越した手紙から六条御息所は全てを察し、伊勢への下向を決心した。

第十帖・賢木(さかき )

正妻の「葵の上」が夕霧を無事出産したが、急死したことを光源氏からの手紙で知った六条御息所は大層心細くなった。「葵の上」が亡くなられた後には、最も早い時期の恋人・六条御息所が晴れて光源氏の正室になると宮中や世間で噂されたが、わが身が生霊となり夕顔を殺し「葵の上」に取り憑いたことを悩んでいた。六条御息所はすべてから逃げるように娘(斎宮、後の秋好)と共に伊勢へ下る決意をした。このまま別れるのはあまりに哀れに思い、光源氏は秋深まる六条御息所のもとを訪ねた。顔を合わせてしまうとやはり再び思いが乱れる六条御息所だったが、嫉妬の醜さが生霊となった恐ろしさや罪の意識から予定を変えることなく伊勢へと下って行った。

光源氏の正妻「葵の上」が亡くなったことで、次の妻の座をめぐる動きが始まる。「葵の上」が亡くなったことから左大臣家とは他人になり、左大臣家と別れをして光源氏は久々に二条院に戻った。「紫の上」は成長しすっかり大人びて見えた。

ある夜、光源氏は連れてきた娘「紫の上」(15歳)とついに一夜を共にする。「紫の上」に使える侍女たちはこれで正式に側室になれたと喜ぶが、「紫の上」は兄のように慕っていた光源氏と初めて一夜を共にしたことが、あまりにあさましいと思い光源氏を許せなくなった。

「紫の上」は不機嫌になり光源氏を少し嫌いになる。この時代の年頃の娘たちは性教育を受けるが「紫の上」の場合は、光源氏がさらってきた娘なので性知識がなかった。光源氏がどれほど優しいしても「紫の上」の心には動揺があった。

不機嫌な「紫の上」を光源氏はいじらしく思い、また正妻の「葵の上」が亡くなったことで、光源氏と左大臣家の関係は途絶えてしまい、一人前の女人として結ばれた以上、裳着(成人式)を盛大にしようと準備を始め、実親である兵部卿宮にも知らせた。年が明け左大臣邸に出向くと夕霧はすくすくと育っていた。顔立ちはやはり春宮によく似ていた。

そのころ朧月夜は、光源氏を思い続けていた。そのような時、右大臣は朧月夜を朱雀帝(父・桐壺帝と正妻の息子)ではなく、光源氏に嫁入りさせようと考えるようになった。側室ではなく正妻ならばと条件を出したが、朧月夜の姉である桐壺帝の正妻・弘徽殿は当然おもしろくないので反対し、予定通り朱雀帝のもとへ朧月夜は嫁ぐことになった。

桐壷院の病が篤くなり、死期を悟った桐壷院は朱雀帝に春宮と光源氏のことを遺言で託し、ほどなく崩御してしまう。時勢は桐壷院の外戚であった左大臣側から、朱雀帝の外戚である右大臣側に移って行った。

朱雀帝は強く言いだせない優しい性格だったので、政治は右大臣の思うがままになっていった。朱雀帝は妻である朧月夜と光源氏が続いていることを「昔からの縁ならば仕方ない」とそのまま許していた。

桐壷院の死で後ろ盾を失った藤壷が実家へ戻ることになった。まだ藤壷への思いを断ち切れない光源氏は、そっと藤壷に忍びこんで必死に口説くが、藤壷は受け入れなかった。光源氏との過去や春宮の出生の秘密が世間に漏れたらと思うと、心が張り裂けんばかりだった。藤壷は後ろ盾の危うい春宮を守るために突然出家を決心する。藤壷に完全に拒絶された光源氏は傷心し、春宮のもとにも二条院にも戻らず、紫野の寺院に籠って勤行に励んだ。それでも「紫の上」や朝顔には手紙を送っていた。

桐壷院の一周忌のあと藤壷は法要を催し、その場で出家を願い出た。突然の出家を願いに周囲は動転するが、本人の決意は固く春宮に心を残しながら黒髪を切り出家してしまう。光源氏は放心し、現世と決別した藤壷の出家を嘆いた。

朱雀帝の御代となると右大臣家の勢力が強くなり、桐壷院側だった左大臣家はしだいに冷遇されていった。光源氏の亡くなった正妻・葵上の兄である頭中将も妻が右大臣の娘にも関わらず、左大臣家出身ということで冷遇され出世できずにいた。藤壷に仕える者の昇進もなくなってしまった。

年が明け左大臣邸に出向くと、夕霧がすくすくと育っていた。顔立ちはやはり春宮によく似ていた。

その頃、朱雀帝の寵愛を受けた尚侍の君(朧月夜)はまだ光源氏と忍んで逢瀬を重ねていた。ある雨の激しい夜、源氏と朧月夜の密会が右大臣に見つかってしまう。右大臣から状況を聞いた弘徽殿の女御は怒り心頭で、弘徽殿の女御はこれを機会に憎い光源氏を政界から葬ることを考えた。

第十一帖・花散里(はなちるさと)

宮中の政争は激しさを増し、桐壷院の外戚であった左大臣側から朱雀帝の外戚である右大臣側に勢力が移って行った。光源氏の左大臣側の旗色が悪く、重苦しい日々の中、昔は枕を交わしたものの、いつの間にか間違いをおかした女性たちが思い出された。

光源氏は朱雀帝の婚約者である朧月夜への契りから、政治的に危機的状況に追い込まれ、世の中がいやになっていた。今は亡き桐壷院が帝位にあったころ、その後宮に寵愛を受けた麗景殿女御という女性がいた。桐壷院との間に子はなく、桐壷院の死後は後ろ盾がないため、光源氏の庇護のみを頼りに暮らしていた。

その麗景殿女御には花散里(三の君)と呼ばれる妹がいて、花散里と光源氏はかつては恋人で忍び逢うこともあったが、光源氏の性格もあり半ば無縁の状態が続いていた。麗景殿と妹の花散里は、今は姉妹でひっそりと暮らしていた。五月雨の空が珍しく晴れた日に、光源氏は久し振りに花散里の御邸を訪ねに行った。

訪ねる途中の中川のあたりを過ぎると、風情ある琴の音色が聞こえてきた。それはかつて一夜を共にした女性の家だった。昔を思い出していると、ほととぎすが鳴いて渡って行った。思い起こせば「あれからずいぶん時間が経ったが覚えているだろうか」と光源氏は惟光に「逢いたい」と家へ遣して申し入れたが良い返事はもらえなかった。光源氏は「他に男でもできたのだろう、仕方がない」と諦めたが、中川の姫君は心の中で残念に思っているのだった。

光源氏はそのまま麗景殿の御邸を訪ねると、屋敷はひっそりとして人の気配がなかった。桐壺帝が亡くなられて、世の中も変わったのだから人々の訪れもなくなったのだろう。しかし訪ねると長い不義理などなかったかのよう歓迎された。麗景殿は品良く落ち付いていて優しいままだった。橘の花が薫るなかで故桐壺院のことがしみじみと偲ばれ、麗景殿と昔のことを語らい、懐かしんで涙を落とした。時が移ろっても、変わらぬ態度でいてくれる麗景殿を並々ならぬ人だと思った。

昔話をして心を慰めあうと、光源氏は花散里のいる西面の部屋に移った。花散里も恨み言などは言わず、ただ目の前にいる光源氏の訪問を嬉しく思っている様子であった。会いに来なかった光源氏のつれなさも、ひとたび姿を見せるとすっかり消えてしまったらしく花散里は幸せそうにしていた。光源氏も優し言葉をかけては心が癒された。

長らく訪ねずにいると、変化してしまうのが人の心である。それはそれで仕方のないことであるが、あの中川の女を責めることはできないと光源氏は思いを巡らしていた。

それだけに花散里の素晴らしい性質がいっそう際立った。先の中川の女人のすげない仕打ちと比べ、より一層、花散里の人柄の謙虚さや温かい優しさに感じ入るのであった。政治的に窮地に追い込まれた光源氏を見捨てて周りの人たちがどんどん離れていく中で、花散里だけは以前と変わらずにいた。花散里の容貌はそれほど美しくはないが、温和な慎ましい性格で出自も高く、また裁縫・染物などにも堪能なで、光源氏の妻の中で「紫の上」に次ぐ立場になった。始めは源氏の通い所のひとりであったが、後に新造の二条東院の西の対に迎えられ、六条院を造営すると夏の町の主となって「夏の御方」「東の御方」とも呼ばれ、二条東院に移る頃には、光源氏との夫婦の営みは途絶えていたが、家庭的で信頼の置ける人柄を見込まれて夕霧と玉鬘の母代わりとなり、後には夕霧の子を孫として引き取り愛育した。「幻」帖を最後に物語から退場するが、光源氏の死後は二条東院を遺産として譲り受け、再びそこで登場する。

朱雀帝は光源氏と朧月夜との関係をとっくに知っていたが、右大臣と弘徽殿は初めて知ることになる。弘徽殿は「帝の妻と密通することは反逆罪である」と言い出すほどであった。このとき26歳の光源氏は、いったん京の都を離れ須磨へと退くことを決意する。家臣たちや財産を18歳の「紫の上」にたくし「お許しが出なくともきっと迎えに来る」と言い須磨へと旅立った。

第十二帖・須磨(すま)

朧月夜との密会が発覚して光源氏は位官を剥奪された。光源氏はさらに罪せられそうな気配を察したため、先手を打って都を捨て人里遠く離れた須磨(神戸)へ移り住むことになった。うかうかしていると朝廷から流罪などの罰を受けるかもしれないので、政治の中枢を離れる道を選んだのである。

しかし都を離れば、いつ再び都に戻れるか判らないので、数々の人のもとへ別れの挨拶に向かった。まずは左大臣家を訪問した。左大臣は悲しみに暮れていたが、亡き「葵の上」の幼い夕霧は何も判らずにつきまとっては遊んでいた。光源氏は膝の上に夕霧を抱きしみながら悲しみを堪えていた。今や宰相の中将となった頭中将や、この家の中納言の君(女房)とも睦まじく別れ話をした。

二条院では「紫の上」が惜別の悲しみに暮れていた。都を離れる光源氏に「どんな辛い旅でも、ご一緒ならば」と申し出るが、光源氏は「紫の上」を気遣って同行を認めなかった。「紫の上」を人里離れた土地に連れていけるはずはなかった。光源氏は家臣や財産を「紫の上」に託して出立の準備をした。

右大臣に目をつけられることを憚った兵部卿宮は、娘の「紫の上」に対して手紙すら寄越さなかった。兵部卿宮の妻に至っては「紫の上」に訪れた不運を笑うさまであった。落ち込む「紫の上」を光源氏は「何年経ってもお許しがでなければ、どんな岩屋住まいに落ちぶれても、そのときは必ず迎え入れる」と慰めた。

異母弟の蛍兵部卿宮、花散里、入道の宮(藤壷中宮)らと別れを告げた。また桐壷院の墓にも参り、出立の晩は「紫の上」と過ごして、夜が明けぬうちに、光源氏は「紫の上」にすべてを託して都を去った。

都から須磨までは1日で行ける距離であったが、須磨へと移り住むとわびしい暮らしになった。都から隔絶された海辺の生活は侘びしさが募るばかりだった。とはいいながら従者の良清に造らせた住まいは、素朴ながらも風情ある佇まいではあった。

梅雨の季節にもなれば人恋しさもあって、光源氏は都へ使いを遣り、「紫の上」や入道の宮、朧月夜の近況を尋ねるのであった。また伊勢の六条御息所にも手紙のやり取りをしては昔を悔み、現世の罪を滅ぼしに勤行の生活を送りながら困窮している花散里への援助を家臣に命じたりもした。

都では朱雀帝の正妻・朧月夜が、光源氏の都落ちを悲しく思い、またそれを察して朱雀帝が寵愛してくれることも申し訳なく思っていた。朱雀帝は異母兄弟である光源氏を窮地に追いやったことを苦悩して、本気で悲しみ、父・桐壺帝が望んだように、ふたりで都を維持できなかったことを申し訳なく思った。未だ光源氏を想う心の内を見透かされた朧月夜だったが、朱雀帝はそれを責めるわけでもなく、それがさらに朧月夜の良心を苦しめた。

ひとり残された「紫の上」は気丈にふるまい、家を仕切り、辞める侍女はひとりもいなかった。

須磨の寂しい夜は都恋しさも募り、琴を鳴らしては歌を詠みあげると、周囲の者も釣られて泣いてしまった。自分のために家臣までも辛い気持になることを悟った光源氏は、泣き言は言うまいと漢詩や和歌で気持ちを紛わせ明るく振る舞うのだった。なかでも光源氏が描いた浜辺の絵は見事な出来栄えに仕上がった。光源氏は須磨で穏やかに暮らしていた。

そのような光源氏に対し、明石入道という元貴族の男が、身分は違うが自分の娘を光源氏に嫁がせたいと画策していた。

年が明けて春が巡ってきた頃、都から親友・頭中将が右大臣の厳しい目をくぐって須磨まで訪ねてきた。光源氏に会えば政治的に非難される立場を承知上で、昔を懐かしむため光源氏を訪ねてきたのである。ふたりは大いに懐かしんで、久しぶりに詩歌のやりとりをして、また琴を奏でるなどして、しみじみと心深い時を過ごした。幼い夕霧のことや左大臣や左大臣の正室が悲しんでおられる様子などを聞くと、胸の詰まる思いがした。

別れを惜しむ暇もなく、宰相の頭中将は振り返りながら帰っていった。それから光源氏の心はますます悲しく沈んでしまった。

須磨での生活も1年が経ち、春になると心労が重なり、お祓いをしたほうがいいと言われ、光源氏は陰陽師を呼んで波打ち際でお祓いをさせた。

その翌日の明け方から風が吹き荒れ、潮が高く満ちてきて、巌も打ち砕きそうな波が荒々しく打ち寄せてきた。光源氏は心を静めて「住吉の神よ、どうぞお鎮めになり、我らをお助け下さい」と願をたて、さらに海の竜王、八百万の神々にも願を立てるが、激しく雷鳴が轟いて光源氏の御座所の廊に雷が落ちた。炎が激しく燃え上がり廊は焼け落ちてしまった。人々は泣き叫び大騒ぎをするうちに、日も暮れるとさらに暴風が吹き荒れ、まわりの物を吹き飛ばした。高波が打ち寄せ、雷が恐ろしげに轟き、この世の終わりを思われるほどだった。この暴風雨は都をも襲い大嵐で混乱した。

夜明け前になって、ようやくうとうと寝ようとした光源氏の夢枕に故桐壷院が立ち「なぜこんなところにいるのか、住吉の神のお導きの通りに、舟を出してこの浦を立ち去りなさい」と告げた。光源氏は不吉な夢を見て、自分を呼んでいると思うと須磨を離れたいと感じた。

須磨流寓から都への復活と栄華

明石(第13帖)から藤裏葉(第33帖)まで

須磨で侘び住まいを送る光源氏だったが、明石で出会った明石の君と懇意になった。そのころ都では次々と災難が起こり、右大臣は死亡し、弘徽殿は病気になり、朱雀帝も目を患った。これらの災いは光源氏をこよなく愛した桐壷院の祟りと思い、光源氏を追いやった報いと考えた朱雀帝は光源氏を2年ぶりに都に帰るように命じた。

これにより朱雀帝は退位し、光源氏と藤壷の宮との不義の子が即位して冷泉帝(れいぜいてい)となる。再び風は光源氏に吹くようになり、順調に出世を重ねていった。町ほどの広さを誇る大邸宅「六条院」を造営し、以前から交際していた女性たちを一堂に集めて住まわせるほどの権勢である。光源氏と「葵の上」との息子である夕霧は内大臣・頭中将の娘である雲居雁と結婚し、さらに源氏と明石の君との子も宮中に入り、源氏自身も准太上天皇(上皇に準じる位)まで登りつめた。

第十三帖・明石(あかし)

須磨の館は暴風雨で壊れ、過去も未来もない悲しい身の上で、このままこの地で身を滅ぼしてしまうのかと光源氏は心細く思っていた。

二条院からずぶ濡れの見すぼらしい姿で手紙を持った遣者がやってきた。手紙には「雨風の止むこともなく、須磨ではどんなにか激しく風が吹いていることでしょう。心配で袖を濡らしております」と悲しい気持ちが書き連ねてあった。愛しい「紫の上」を想い、ますます都が恋しくなって涙が溢れ落ちた。

光源氏が都を懐かしく思いふと見上げると、人影はなく月の光だけが煌々としていた。悲しみの底にいる自分を助けるために、父・朱雀帝が夢に現れたのかと思うと、有り難くもまた頼もしくもなった。

桐壺院のお告げと同じお告げが明石入道にもあった。嵐が止まった明け方、小舟に乗った明石入道が現れ、従者の良清に取り次ぎを願い出た。光源氏は昨晩の夢のこともあり話を聞いてみた。

明石入道は住吉の神の導きで「嵐が去ったら舟を出せ」とのお告げに従って来たと言った。光源氏は明石入道の住む明石へ移ることにした。

日が昇る前に就航すると、船は追い風がにのり明石の浦に着いた。明石は大層美しい景観で、光源氏たちは明石入道の邸宅へ入った。明石入道の邸宅は家も庭も四季折々の情緒を凝らし都とたがわぬ趣きある造りであった。明石入道の一人娘・明石の君は山手の棟に暮らしていて、光源氏は浜手の棟で暮らすことになった。

さっそく光源氏は「紫の上」や入道の宮(藤壺)へ明石に移った経緯を手紙を書いて使いに持たせた。明石入道は、来世を思い山河のほとりに厳かな御堂を建て勤行に専念していた。明石入道は勤行三昧の日々を過ごしつつ、明石入道の娘「明石の君」を嫁にしてほしいと光源氏にそれとなくほのめかした。

光源氏は都の「紫の上」を思うとそのような気になれなかったが、娘を垣間見た光源氏は一目でとりことなり、明石の君のことが気になってしまう。絶え間なく降り続いた雨風はすっかり晴れ渡り、漁に出る海人たちも元気そうに見えた。須磨では心細くしていたが、明石の浦では心打たれる情景が多く、光源氏の心は慰められた。

明石入道は万事に渡って光源氏のお世話した。4月になり美しい夕月の夜、遙かに見渡せる海は二条院の池の水面を思わせるように穏やかで都が懐かしく思われた。光源氏は長いこと手を触れなかった琴を袋から取り出すと、琴の音色は松風や波の音に響きあって、その音色は明石の君や明石入道のもとへ届いた。

見事な音色に明石入道は居ても立ってもいられず、供養法を怠って参上し「一度捨てた俗世が思い出され、来世の極楽を思わせる音色でございます」と感涙にむせんだ。光源氏も四季折々に帝が催された管弦の遊びを思い出していた。

明石入道は琵琶や箏の琴を取り寄せると合奏した。その美しい音色に物憂さも忘れてしまいそうな夜となった。明石入道はともに琴を奏で「明石の君」が弾く琴も良い音色なので、いずれお聞かせしたいと申し出た。

光源氏は都を離れた時から、世の無常を思い、寂しい日々を過ごしていたので、その姫君の琴の音を聞きたいと思ったが、「紫の上」を恋しく想い心が動くことはなかった。

「明石の君」もほのかに垣間見た光源氏の美麗な姿を想うにつれ、自分との身分の差を感じ、親のもくろみを恥ずかしく思った。自分のような身分の者が、と気おくれしながらも上品で気高く嗜み深いことから光源氏は「明石の君」に惹かれてゆく。

翌日、光源氏はまずは和歌のやり取りからと姫君にお手紙を遣わすが、明石の君は恥ずかしがって、気分が悪いと臥してお返事を書かなかった。入道が仕方もなく代筆の返歌を送るが、光源氏は呆れてしまった。

光源氏の「明石の君」への気持ちは募るばかりだった。「明石の君」もしだいに促されて自筆で返信するようになった。「明石の君」は光源氏が想像した以上に上品で素晴らしい姫君だった。光源氏と「明石の君」との手紙のやりとりがはじまり、秋になっても手紙のやり取りは続いたが、これ以上を望むのは身の丈を過ぎると、「明石の君」は自分を戒めるが、光源氏はますます思いを募らせていった。

噂の琴の音色もまだ聞かせてもらっていないと光源氏は明石入道に持ちかけると、頃合いを見て入道が誘いの文をよこした。しかし姫君は、相手のご身分と我が身の程を思うと比較にもならないと気後れしていた。

明石では秋になると浜風が物寂しく吹き、独り寝の光源氏は寂しくなり、十三夜の月の美しい頃に、明石の姫君の御邸に向かった。道すがら四方の浦々を見渡し、入江の月影を見ると美しい「紫の上」を思い出し、このまま馬で都へ帰ってしまいたいと思った。近くの念仏堂の鐘の音が松風に悲しく響き、心にしみる趣があった。

光源氏は御簾の前で、少しためらいがちに言葉をかけた。「明石の君」は打ち解けない様子でいたが、美しい琴の音が鳴ると光源氏は心を惹かれた。明石の姫君は上品ですらりとして、気後れするほど高貴で美しい方でした。こうして結ばれた契りから、この姫君を心深く愛しく想えたが「紫の上」を気遣いお忍びも多少控えていた。

その頃、都では都では奇怪な前兆が頻繁に起きた。ある嵐の夜、朱雀帝の夢の中に故桐壺院がお立ちになり、諫めるように厳しく朱雀帝を睨みつけ、その日から朱雀帝は目を患い重いご病気になられた。朱雀帝はこれは光源氏を冷遇したことを桐壺院が怒っていると畏れ、母の弘徽殿に伝えるが、そんなわけはないと軽くあしらわれた。しかしその後、弘徽殿も病みにふせ右大臣が急死したのである。

朱雀帝は「光源氏が流離の身でいる限り、その報いを受ける」と考え、遂に光源氏は赦免され、光源氏をすぐに都に帰すべく宣旨を下した。

光源氏と「明石の君」はようやく結ばれ、毎夜通いになり「明石の君」と睦ましく過ごしていた。やがて「明石の君」は懐妊し、懐妊で苦しむと光源氏は以前より愛しく思うようになった。そのような時に都に帰る命令が届き、この明石の浦を離れることになった。「明石の君」は嘆き、「もう二度とここに来ることはないだろう」と胸の詰まる思いであった。

光源氏は目が覚めるほど美しい姫君を、明石に見捨てていくことを辛く思い、「明石の君」に「然るべき時に、必ず都にお迎え申しましょう」と堅く約束した。「明石の君」はわが身の程を思い悲しくしていた。やがて「明石の君」は忍びやかに琴を弾くと、その音色は澄んで美しく、妬ましいほど優れていた。光源氏は心惹かれ「この琴を、ご一緒に弾く時までの形見として」と、将来の約束のために琴を預けたが、姫君の悲しみは例えようもなく、ただ涙にくれていた。

光源氏はこのことを隠してはおけないと思い「はかない夢をこの浦で見た」と都の「紫の上」に手紙を書いた。「紫の上」はすべてを察したが、恨みごとのひとつも言わずにさらりと一首の返歌を詠んだ。光源氏は最愛の人を傷つけてしまったと後悔し、しばらく「明石の君の」もとに通わなくなるが、それだけに「明石の君」は塞ぎこんでしまった。

年が明け、朱雀帝は春宮に天皇の座を譲位しようと思うが、自分以外に後ろ盾がないことが気がかりで、光源氏を都に呼び戻す宣旨を下した。

光源氏はこれで約2年の隠居生活は終わると思うが、都への帰還は「明石の君」との別れであり、身重の「明石の君」を残すことを意味していた。光源氏は懐妊している「明石の君」の元を去りがたく毎夜「明石の君」のもとへ通うようになる。

秋になりいよいよ出立目前となっても、光源氏は「明石の君」の傍を離れがたい様子であった。「明石の君」は離れることを悲しむが、お腹の子がいるからと気を強く持った。光源氏は必ず都に迎えると約束して明石の浦を去った。明石入道は茫然自失に陥っていた。

光源氏は明石を離れると難波の浦に渡り、住吉の神に願の礼をしてから、「紫の上」の待つ都に戻った。ようやく二条院に帰着した光源氏を待ち受けていた人々は皆、喜びのあまり泣き出さんばかりだった。「紫の上」は大層愛らしげに大人っぽくなられていた。「紫の上」と久しぶりに対面すると、これまでのことをすべて話した。「紫の上」はますます美しく「明石の君」のことを打ち明けてもとがめなかった。このように長い年月を、どうして別れて過ごすことが出来たのだろうと、呆れるほどに愛しく思った。

光源氏は「紫の上」のそばから離れようとしなかった。数多くの女人との浮名を流した光源氏だったが、帰着後は「紫の上」にべったりで他の女人のもとへ通うそぶりはなかった。

朱雀帝からお召しがあったので、光源氏が参内すると、帝の病気もこの頃少しよくなられた様子だった。光源氏はもとの官位に改まり権大納言になった。

第十四帖・澪標 (みおつくし)

罪を許されて都に戻った光源氏は、まず須磨で夢枕に立った父・桐壺帝を弔う式典を盛大に行い、自分を嫌っていた皇太后・弘徽殿をも丁重に扱い権力を行使することはなかった。桐壷院の法要を盛大に行なうと、朱雀帝の眼病はよくなられたが、いつまでもこの世に執着してはいられないと朱雀帝は譲位を決心した。

2月に皇太子・春宮が元服するが、見るからに光源氏とそっくりな顔立ちで、入道の宮(藤壺)は後ろめたさで一杯なる。朱雀帝が位を退かれ、春宮が即位して冷泉帝となり新たな春宮(皇太子)には承香殿女御の子がなった。

光源氏は蟄居前の官位・右大将から大納言へ昇進し参内の日を迎えた。宰相の中将(頭中将)は権中納言に昇進した。光源氏は清涼殿へ行き兄の朱雀帝と3年ぶりに再会すると、兄弟水入らずの時を過ごし、その後東宮と再会した。

光源氏の長男・夕霧は東宮(皇太子)に仕えていて、皇太子が「年明けには元服すると」知らされ、朱雀帝が退位することを悟った。光源氏は自身の不遇の折に細々と暮らしていた花散里たちを二条院に住ませようと、二条院の東の屋敷を改築しはじめた。

朱雀帝の譲位により、春宮が新しい帝・冷泉帝となり、すべてが丸くいくと思われたが、冷泉帝は表向きは桐壺帝の嫡男であったが、冷泉帝があまりに光源氏にそっくりなので真実を知る入道の宮(藤壺)は気が重くなった。朱雀帝は譲位に迷いはなかったが、冷泉帝と朧月夜との間に子がなかったことを案じられていた。朱雀帝の愛情の深さを今更ながらに理解した朧月夜は、今までの自分の振る舞いを悔い改めずにはいられなかった。

また同じころ、光源氏は身重の「明石の君」はどうしているかと心配になり使いを遣った。報告によると、「明石の君」は女児を出産したとのことであった。この子が「明石の姫君」で、これで光源氏の子は藤壺が産んだ冷泉帝、亡妻・葵上が産んだ夕霧、明石の姫君の2男1女となった。

光源氏は「紫の上」に隠れて姫君の誕生を喜んだが、子のいない「紫の上」は「明石の君」に嫉妬を感じ、取り残された我が身に不安を抱くようになる。

光源氏はかつての占いで「身分の低くない女性の子が将来の妃になる」と言われていたので、これは明石の姫君が将来の帝の妻になるのかもしれないと思い、丁重に扱うため乳母を派遣した。明石に辿りついた乳母は、こんな田舎で心細いと感じたが、赤ん坊のあまりの美しさにすっかり虜になって世話をした。

子が生まれたとあっては隠しておくわけにもいかず、光源氏は仔細を「紫の上」に明かした。「紫の上」は嫉妬しつつも、それほどまでに「明石の君」は素晴らしい女性なのかと思いを巡らせた。

光源氏は姫君生誕五十日目の節句には、「明石の君」に盛大な祝いの品を届けた。光源氏の心づくしに明石入道は涙を流して喜んだ。

秋になって光源氏が住吉大社(大阪)に詣でた。偶然にも「明石の君」が源氏の行列に出くわし、光源氏の参拝の大行列に圧倒されてしまう。「葵の上」との間の子・夕霧の颯爽たる姿に「明石の君」はわが娘との身分の差を改めてまざまざと感じ、却って落胆するのだった。

後に従者の藤原惟光から「明石の君」も参拝に来ていたことを知った光源氏は、声も掛けれず哀れなことをしたと「明石の君」へ和歌を送った。

公務の多忙に気をとられ出向く暇がなかったのを反省し、光源氏は数年ぶりに花散里のもとを訪ねた。花散里の気立てのよさは変わっておらず、心休まる女性のままだった。

そのような時、あの生霊事件を起こした六条御息所が、娘の斎宮(秋好)と6年間の伊勢での役目が終わり都へ戻り、ほぼ同時に出家した。

光源氏はあまりに急な出家の知らせに驚き、下心なく会いに行く。たいそう弱っていた六条御息所は娘を光源氏に託し、光源氏が娘に変な気を起こさないように「私が亡くなった後には、必ずやお世話ください。他に後見を頼む方がいないので、心細い身の上ですので、どうぞ色めいた関係でなく、ご後見人としてお世話下さいますように」と決して愛人にはしないようにと光源氏に釘をさした。光源氏は「このような言葉を頂かなくても、斎宮を見放すことはありません。ご心配なさらぬように」と心深く約束した。その1週間後に、六条御息所は消え入るように亡くなった。

光源氏は人の命の儚く心細いものと思いながら、六条へ赴きしかるべき指図をして立派な葬儀を執り行い、六条御息所の遺言通り光源氏は娘の斎宮(秋好)を養女に迎えた。

物陰からちらりと見えた斎宮(秋好)21歳の姿に光源氏は心が躍ったが、御息所の言葉もあり自制して手は出さずにいた。

ひとりになった秋好は家がらはもちろんのこと、器量もよかったため引くてあまたで、朱雀帝からも側室の話がくるほどであった。

しかし光源氏は、まだ年端もいかぬ朱雀帝に嫁いでも宮中の面倒なことに巻き込まれるだけなので、自分の子の冷泉帝(10歳)の侍女として仕える方が良いと藤壺に相談した。

藤壺は賛成したが、兄の兵部卿宮(紫の上の父親)は自分の娘を冷泉帝の妻にしようとしていたので、光源氏と兄との関係がさらに悪化することが心配された。

斎宮(秋好)は源氏の養女となり冷泉帝の元へ入内するが、光源氏の親友・頭中将(権中納言)と四の君(右大臣の四番目の娘)との娘も冷泉帝の女御として宮中に入っていて、わずか12歳の冷泉帝の正妻の座を巡って静かな戦いが過熱してゆく。

光源氏は自分の恋心を仄めかし、男女の仲として付き合おうとするが、当然、斎宮(秋好)は入内して天皇の妻となったので男女の仲にはなれなかった。斎宮(秋好)は、光源氏を浅ましく、思い明らさまに嫌な顔をする。斎宮(秋好)は光源氏を無視をするが、光源氏は斎宮(秋好)に「狭い邸の中だけでも季節の情趣が分かるように、春の花の木を一面に植え、秋の草をも移植して、野辺の虫たちを棲ませて、皆様にも御覧に入れようと存じますが、春秋のどちらをお好きですか」と言った。斎宮(秋好)は「どうして優劣をつけることができましょうか、どちらも素晴らしいですが、不思議に秋の夕べが自然で好ましく思われます」と答えた。

秋好中宮にとっては母親が亡くなった原因は光源氏にある思っていた。秋が好きと答えたのは、母が亡くなったのが秋だったからある。この事から斎宮女御は秋好中宮と呼ばれる様になった。源氏物語の中には数多くの女性が登場するが、光源氏に対して全く好意を持たない女性は敵役の弘徽殿女御とこの秋好中宮ぐらいである。

なお「澪標」(みおつくし)は、光源氏と明石の御方が交わした和歌「みをつくし恋ふるしるしにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな」および「数ならでなにはのこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ」による。

なお桐壷院の生霊によって右大臣派が没落し、左大臣派が復権したが、平安時代の役職は、天皇の元、位の高い方い順に太政大臣→左大臣→右大臣→内大臣→大納言→中納言となる。源氏物語に登場する人達はみな最高の位の人たちばかりである。繰り返しになるが、この時点で光源氏の子供は、夕霧(母:葵の上)、冷泉帝(母:藤壺)、明石の姫(母:明石の君)の3人の実子と、養女にした前斎宮(母:六条御息所)ということになる。正妻の「紫の上」の間には子がなく、複雑な心情を読みとることができる。

ちなみに六条御息所は亡くなる前、くれぐれも娘には手を出さないよう光源氏に釘を刺しているが、もし手を出せば、すぐに六条御息所の怨霊が光源氏に化けて出たであろう。

第十五帖・蓬生(よもぎう)

光源氏が都を追われて須磨に隠遁してから、光源氏の庇護で生計を立てていた女性たちは困窮していた。かつて光源氏がたびたび通っていた不細工な「末摘花」は身分は高いが、後見人もなく心細い境遇になっていた。「末摘花」は宮家の娘でありながら後ろ盾を持たず生活は貧しくなる一方だった。もともと落ちぶれた暮らしだったとはいえ、光源氏の援助で華やいだ境遇を経験していただけに、再び訪れた貧乏な日々はいっそう辛く感じられた。光源氏が都に戻り、昔をしのぐ栄耀栄華ぶりであったが、多忙を極めていたため末摘花のことを思い出すことはなかった。

惨めな生活に「末摘花」の女房たちは給料をもらえず、ここでは暮らして行けないと次々と出て行った。庭は蓬(よもぎ)が繁り荒れ放題になり、狐のすみかになっていた。女房たちは屋敷や庭の樹木、家財道具を売るように進言するが、末摘花は父の遺品を手放せないと頑なであった。それでも末摘花の乳母の娘の侍従(世話係)は長らくこの屋敷に仕えていた。このような生活をしながら読経などはなさらず、末摘花は古歌や物語などを慰め事として過ごしていた。

末摘花の叔母は落ちぶれて受領(県知事)の妻になっていた。かつて末摘花の亡き母は身分の低い所へ嫁いだ叔母を軽蔑していたので、これからはこの哀れな末摘花をわが娘の使用人として扱い、今までの恨みを晴らしたいと考えていた。叔母は「娘の世話係をしたいから、侍従を貸してくれ」と屋敷を訪ねてきた。叔母は末摘花の母から「受領ふぜいの妻になり下がった」と侮られた過去があった。その過去を引きずり、ことあるごとに落ちぶれた宮家をせせら笑い、末摘花に冷たい言葉を浴びせ続けた。

末摘花を自分の娘の召使にすれば気分がいいと、叔母は任国の筑紫(福岡県)に一緒に来ないかと誘った。内気な末摘花はそんな遠くへは怖くて行けないと断り、そのことに叔母は癪に感じるのだった。

光源氏は須磨から都に戻っても、忙殺される日々に、末摘花のことを「元気でやっているだろうか」とたまに思い出す程度でしかなかった。また末摘花は「紫の上」にべったりであると侍女や乳母から聞かされており、ここには来ないだろうとしながらも、末摘花はまだ光源氏をいちずに思い待ち続けていた。光源氏が訪ねてくるかもしれないと、一縷の望みを持ち一途に信じていたがその気配はなかった。

叔母はそれ見たことかと言わんばかりに「気位ばかり高いだけの醜い末摘花など光源氏が相手にするはずがない。今や「紫の上」につきっきりで浮気など全くしない」と口悪く罵った。ついには末摘花の侍従たちを引き連れ筑紫へ旅立っていった。

冬、光源氏は亡き桐壷院を開催した。尊い高僧だけをお選びになったので、禅師の君(末摘花の兄)も参上されたが、世間話さえもなさらず、禅師の君から光源氏に何かをとりなす様子はなかった。話し相手になっていた侍従も筑紫へ行ってしまい、末摘花は寂しく貧しい日々にただ哀しく過ごしていた。

年も改まって春になり、光源氏はあの末摘花はどうしてるかと思い、ある日、久々に藤原惟光をお伴に訪ねてみた。常陸宮邸の前を通り過ぎますと、大きな松に藤の花が咲き匂って柳が大層しなだれていた。雨の滴が時雨のように降りかかり、惟光は光源氏に傘を差しかけて、蓬生い茂った邸内に入った。すると庭は荒れたままでキツネの住処となり、軒の高さまで伸びきった雑草を目当てに牛が行き交い人の気配はなかった。

あまりに荒れ果てた屋敷であったが、中から人の気配がした。どこかに引っ越したのかと末摘花の乳母に尋ねると、乳母は笑って「心変わりするような姫君ならこんな荒れた藪の中に住んでいません」と答えた。

戻って来た惟光にいきさつを聞いた光源氏は、末摘花の愚直さと一途さに心を動かされ、末摘花のもとへ行くことにする。すすけた御几帳の垂れ絹を少し上げると、末摘花が例のように恥ずかしそうに座っていた。少し身動きされた様子も、袖の薫りも、昔より感じがよいと思えた。

「ただ一途に私の訪れを待ちながら、荒れ果てた御邸で、どのように辛くお過ごしだったのだろう。こんなにも長い間、お見舞いに訪れなかったとは」とご自分の情の浅さを反省なさった。

そこで下人達を末摘花の御邸にお遣わしになり、生い茂った蓬を刈り払わせ、御邸の見苦しい所を修繕させたが、人々の噂になるのは不名誉に思い通うことはなかった。

末摘花は不器用で、世渡りを知らない性格であったが、光源氏が和歌を詠むと返歌するほどに成長していた。末摘花の屋敷をきれいに手入れして贈り物を届けさせた。

以前にも勝る光源氏の御威勢は、物事への思いやりも以前にまして深くなり、末摘花にも細やかに心遣い、末摘花邸には散り散りになっていた女房が戻ってきて活気が戻ってきてきた。その2年後、光源氏は二条院の東の院の館の一角に末摘花を引き取った。

第十六帖・関屋(せきや)

光源氏はかつて伊予介の妻・空蝉に心惹かれ、たった一度の契りを結んだが、空蝉はその後光源氏を拒み続け夫の任地に下って行った。伊予の介は国替えで常陸の介となり空蝉を伴い常陸国(茨城県)を治めていた。

空蝉は光源氏が須磨に退去された事を、遙か常陸の国で聞きいていたが、心の内をお伝えするすべくもなく年月が経っていた。

空蝉の夫・常陸の介は任期での終了間際に病がちになり亡くなり、親族は残された空蝉に対し初めこそ優しかったが、あくまでうわべだけの話で、未亡人の立場では肩身は狭く、空蝉にとって悩ましい日が続いた。さらに血のつながりのない義理の息子・河内の守が下心丸出しで執拗に近づいてきた。やむをえず空蝉は覚悟を決めて出家して尼になった。

空蝉が常陸国から都に戻ることになったが、都に戻る道すがら、逢坂の関にさしかかった時である。石山寺(大津)に向かう光源氏の一行と偶然すれ違うことになる。山々の紅葉が趣深い風情を見せる中、光源氏の行列はまるで紅葉が舞い散ったように色鮮やかで、避け切れぬほどの大勢でやって来たので、常陸の一行は皆御車から下りて、牛車を木々の隙間に引き入れ、木陰に隠れるようにかしこまって行列をやり過ごした。

光源氏の権勢は今や絶頂であった。空蝉は光源氏が須都を追われたことも風の便りに聞いてはいたが、光源氏を忘れてはいなかった。 空蝉たちは光源氏の大行列をやり過ごしたが、光源氏は空蝉の姿を見て思い出していた。光源氏が石山寺参詣から戻ると、空蝉の弟・小君(右衛門佐)を呼び出した。右衛門佐は光源氏が不遇の折に、世間の評価を気にして光源氏につかず常陸へ下ったことを悔やんでいた。

偶然、逢坂の関でお逢いできるとは前世の縁が深かったからであろう。光源氏は右衛門佐に空蝉への手紙を託すると「長年にわたり連絡もなく不通であったが、心の内ではずっと偲んでいた」と述べた。右衛門佐からことのあらましを聞いた空蝉は、さまざまなことを思い返しては心は再び乱れ胸が痛んだ。もう若くはなく、会うことはかなわないけど、いたたまれずに歌を返した。2人は昔を忍び、切ない思いを込めて歌を交わすのだった。

その頃、光源氏は住んでいる二条東院の改装・増築をおこない、花散里を西の対に住まわせる事にした。さらに末摘花と空蝉を北の対へ移す事にした。空蝉は出家していたので光源氏は手を出すことはできなかった。

第十七帖・絵合(えあわせ)

内大臣・光源氏の養女となった22歳の前斎宮(秋好=梅壷)は、冷泉帝(藤壷と光源氏の不義の子)の元に入内した。まだ13歳と若い冷泉帝は、年上の前斎宮(秋好=梅壷)になじめず、哀れに感じた光源氏は、せめて手紙の返事だけでもと前斎宮(秋好)に書かせた。儀式の場でも光源氏は朱雀院を気遣って出しゃばらず、親代わりではなく単に祝いの席に出席したという体裁で臨んだ。前斎宮(秋好)は内裏で梅壷の部屋を与えられ、以降は梅壷女御とも呼ばれることになる。

若き日の頭中将(権中納言)の娘も、すでに入内しており弘徽殿女御と呼ばれていた。冷泉帝には、この弘徽殿女御と梅壷女御の二人の妻がいた。弘徽殿女御は頭中将(権中納言)の娘で、光源氏が親代わりの梅壷女御(秋好)と後宮を争うことになった。以前から女御を冷泉帝に差し上げていた兵部卿宮は心休まる暇もなかった。

なお今回登場する弘徽殿女御は、さんざん意地悪をした右大臣の娘の弘徽殿ではなく、左大臣の息子の権中納言と右大臣の娘の四の君の間に生まれた娘のことである。右大臣の世の中になっても、権中納言だけは安泰だったのである。

冷泉帝はどちらかといえば気安い弘徽殿女御と仲良く遊んでいた。女院は「全て整った大人の女性がいるのだから、そのつもりでしっかり振る舞いなさい」と冷泉帝に諭したが、その心配は杞憂に終わった。梅壷はおっとりしているだけでなく、見た目も小柄で優しい人柄であった。光源氏が親代わりでもあり軽々しい扱いはされず、絵画という冷泉帝の共通の趣味をきっかけに寵愛を増していった。

冷泉帝は大層絵がお好きで、鑑賞はもちろん自分でも筆をとった。梅壺もまた絵を上手く描くので、ふたりでいるときはいつも描き合って仲良くしていた。絵がきっかけとなり、冷泉帝の足が梅壷に向かう頻度が次第に増えて行き、絵の上手な梅壺をご寵愛なさった。権中納言は梅壷には負けていられないと、絵画の名人を呼び寄せて豪華な絵を集め冷泉帝の気を引こうとした。

宮中ではお互いに絵画の綺羅を競う「絵合」が流行しており、藤壺中宮の御前でも絵合せが行われていた。

権中納言は当世風の、光源氏は古風で趣深い絵を取り揃えていたことから、宮中では絵合せの話題でもちきりになった。「絵合」とは絵の見事さを競い合うことで、皆が絵を集め絵の話で盛り上がり、絵の批評をする者が現れるほどだった。

そんな折、女院も絵が好みとのことで、内々に女房たちを左右両陣に分けて絵物語の論評合戦の余興をおこなうことになった。それを聞いた光源氏は、どうせなら冷泉帝の前で披露して勝負をつけようと思いついた。これをきっかけに、冷泉帝の御前でも梅壺対弘徽殿の絵合せが華々しく催された。

権中納言のなりふり構わぬ対応に、光源氏は苦笑しながら冷泉帝に見せる絵画を「紫の上」と一緒に選んでいった。その中には光源氏が須磨で描いたものがあった。見事な腕前で描かれたうら寂しい波打ち際の風景は、今更ながらにふたりの涙を誘った。

絵合わせ当日、冷泉帝の御前に、今をときめく要人が向かい合い「絵合」が催された。光源氏の異母弟の蛍兵部卿宮が審判を務めた。

双方から古今の数々の絵が帝の御前に出されたが、梅壷方も弘徽殿方も交互に見事な絵巻を出され、甲乙つけがたく、なかなか勝負がつかないまま夜になってしまった。もうこれで最後の一篇となったとき、光源氏が出したのは須磨で筆をとったあの絵だった。最後の1枚に、勝負として須磨の絵日記を出したのである。光源氏が須磨に隠遁していた時に書いたもので、今は栄華を極めている者が寂しい浦を彷徨っていたことを改めて思い起こさせた。

不遇な時期の光源氏の心を思いやり、参列した人々はみな涙を流し、その感動的な内容と絵の見事さに心を打たれ、梅壺方が勝利を収めた。須磨で描いた絵は永く宮中の人々の記憶に残り、語り草となった。

絵合せからしばらくして、冷泉帝は藤壺中宮に「貴族たちが弘徽殿女御と梅壺のどちらが中宮にふさわしいかを噂している」と悩みを打ち明けた。

その後光源氏は藤壺に絵日記を献上すると「世を捨てるにはあまりにしがらみが多いが、来世を思えば仏道修行に励まねばならぬ」と、出家する日のことを思い嵯峨野に御堂の建立した。

第十八帖・松風(まつかぜ)

光源氏は二条院の東側にある二条東院を改築した。二条東院の中心には光源氏が住む寝殿があり、寝殿から渡り廊下でつながった東棟には明石の君を、西棟には花散里を、北棟には空蝉・末摘花などを住まわせるつもりで南側には庭園を造った。

通常の寝殿造では北の棟に正妻が住むことになっていて、正妻のことを「北の方」というのはそのためで、豊臣秀吉のねねが「北の政所」と言われるゆえんである。源氏物語ではなぜか「紫の上」は二条院の西の棟に光源氏は東の棟に住んでいた。

光源氏は「明石の君」への手紙を途切れさせることはなかった。光源氏は「御子が生まれた今は、都に上るように」と都に住むように説得したが、「明石の君」は自分のような田舎者が都の高貴な姫たちと立ち混じっては、低い身分が露見するだけでも引け目になると決心できないでいた。明石入道は光源氏に、娘の「明石の君」は住みなれたここを離れて上洛することに不安を抱いている」と伝えてきた。しかし姫の将来を思えば、この先ずっとの明石住まいでは展望は開けないとも思っていた。

明石入道は着々と準備を進め、嵐山を流れる大堰川(桂川)近くの屋敷(祖父・中務宮の別荘)を修理して「明石の君」をそこへ住むように説得した。「明石の君」と姫君をそこに移せば都に近くなるし、屋敷はちょうど光源氏が建てた嵯峨野の御堂の近くでもあった。明石入道は光源氏の庇護を受けやすいだろうと図ったのである。

明石入道からその話を聞いた光源氏は喜び、さっそく大堰川の屋敷へ出向いて改築についての指示を出し、明石の里へも召使を遣るのだった。

冬になり心を決めた「明石の君」だったが、いざ別れの日となるとやはり心が塞がれた。「明石の君」は姫君や母の尼君と共に大堰川の屋敷へ向かうが、明石入道は今更世俗に交じるわけにいかないと明石に残ることになった。娘の立身を思うため、と判っていても妻や娘と別れ、孫娘とも別れねばならぬ哀しさに袖を濡らした。光源氏もまた無理もない罪深いことをしたと哀れに感じていた。

大堰川の屋敷に移ったのはいいが、肝心の光源氏はなかなか大堰を訪れなかった。近くまで来てるのに会えないので「明石の君」は物思いに悩み、琴を弾き気を紛らわせていた。光源氏は「紫の上」に気兼ねをして会うことができなかった。変な噂が「紫の上」の耳に入ってはと気遣っていたのである。

ある松風が吹く日、光源氏は御堂の飾りつけのためと口実を設け、ようやく大堰で3年ぶりに「明石の君」と再会した。再会を喜び合い、また初めて目にする娘の愛らしさに感嘆した。

姫君を将来の后と願う光源氏は、その出自の低さを補うために、一日も早く姫君を身分の高い「紫の上」の養女にしたいと説得した。「明石の君」から姫君を取り上げて二条院で育てることは、「明石の君」には非情な仕打ちになるが、それでも正妻ではない腹の子として育つよりは、身分の高い「紫の上」を養母としたほうが姫君のためになると考えたのである。

ようやく二条院に戻った光源氏は、しばらく休息したのち「紫の上」の機嫌をとった。

夕刻に「明石の君」に手紙を送り、職務を勤めて帰えると返信が届いていた。光源氏は手紙を「紫の上」に渡し、捨てておくように言うが「紫の上」は意地を張って手紙を見ようともしない。その姿がおかしくて光源氏はにっこりほほ笑んだ。教養もあり非の打ち所のない「紫の上」に全てを打ち明け、傍に寄って「幼い明石の姫君を自分の手で育ててみないか」と尋ねた。子供がいない「紫の上」は光源氏の意外な提案に喜び、大切に育てたいと答えた。

第十九帖・薄雲(うすぐも)

光源氏が造営させていた二条院の東の院が落成して、西の棟に花散里が引っ越してきた。さらに光源氏は東の棟には「明石の君」を迎えようと心積もりしていた。

「明石の君」には何度も手紙を送って二条院に住むことを促すが、「明石の君」は自分のような身分の低い女が高貴な女人達の間に立ち混じって生きて行くのは無理な話だとなかなか色よい返事をしなかった。といって明石の姫君ともども埋もれてしまっては、と心悩む日々を過ごしていた。

明石の姫君を二条院で引き取って「紫の上」が育てるという光源氏の案に明石の尼君は思慮深く賛成し「明石の君」にさとした。姫君の将来を考えればそれが最善と「明石の君」は納得するが、娘を手放す悲しみと、娘がいなくなった大堰へ光源氏の足が遠のくことをおそれ思い悩む日々が続いた。「明石の君」は悩みぬいた末、姫君の将来を思えばこれが最善と思い姫君を手放すことを決断した。

天皇の妻にも位による違いがあって、中宮(ちゅうぐう)、女御(にょうご)、更衣の順である。女御は父親が皇族または大臣の娘であり、更衣は父親が大納言以下であった。例えば先帝の娘の藤壺、右大臣の娘の弘徽殿、元皇太子の娘の梅壺は女御で、大納言の娘の桐壺は更衣であった。天皇の正妻である中宮の藤壺や梅壺などは女御から選ばれる決まりがあった。つまり「明石の姫君」を帝に嫁がせる場合には、大臣である光源氏の娘としていた方が女御になるのに有利であった。このため「明石の君」は明石の姫を泣く泣く手離して光源氏の「紫の上」の養女にしたのである。「明石の君」から姫君を取り上げて二条院で育てるというのは、「明石の君」に非情な仕打ちになる。それでも正妻ではない腹の子として育つよりも、身分の高い紫の上を養母としたほうが将来を考えれば姫君のためになった。

雪の降る日が多くなり、雪が少しとけた頃に、光源氏が姫君を迎えにいった。姫君はとても可愛らしく、この春から伸ばした髪がゆらゆら揺れて、目元の美しさは、疎かには思えない宿世を感じさせた。母親の御心を思いやると気の毒に思え、光源は繰り返し心深く慰めた。母君が抱いて御車のところに出ると、姫君は無邪気に母君のお袖をとらえて、愛らしい片言で「お母様もお乗りなさいませ」とお誘いになった。「明石の君」は涙ながらに姫君を見送った。光源氏は「明石の君」の落胆を目にして哀れを感じた。

道すがら、後に残された母君の悲しみを思いやり「どんなに辛くいらっしゃるだろう。何と罪深いことをしたのだろうか」と涙を拭われた。移動の車中ですっかり寝入ってしまった姫君は暗くなってから二条院に着いた。

姫君は御車から抱き下ろされても泣かなかった。「紫の上」のお部屋でお菓子を召し上がっていたが、ようやく母君のいないことに気づき、愛くるしいご様子で不安な表情をなされた。光源氏は乳母を呼びなだめた。二条院で母の姿が見えないことに気付くと母を求めて泣き、その姿に「紫の上」はこんな可愛らしい姫を母から取り上げてしまったことに気づき、寂しい暮らしをしている「明石の君」を思いやり「必ずや立派な女人に育てる」と誓った。また姫君をお世話することに幸福な心地になった。

二条院では早速盛大な袴着の儀式が行われた。「紫の上」も今は姫君の可愛らしさに魅了され、「紫の上」は娘を奪われた「明石の君」の心情をおもい「明石の君」を気の毒に思った。また光源氏が「明石の君」の元に通うのを、前ほどはとがめたり、嫉妬のふるまいはせずに広い心で受けとめようとした。光源氏は川辺のお住まいに御文などを絶え間なく遣わした。「明石の君」も自らの立場をわきまえ、光源氏は「明石の君」の人柄に改めて感じ入った。大堰では「明石の君」が姫君を恋しく思われたが、姫君が二条院で大切にご養育されていることを知り嬉しくもあった。

年が改まり、東の棟に住む花散里は何不自由なく過ごし幸せそうであった。同じ邸内である気軽さから光源氏もたびたび顔を出す上に、花散里のおっとりした性格もあって、ふたりは心安らぐ関係をきずいていた。

また大堰の「明石の君」のもとへも光源氏は足を運んだ。「明石の君」の振る舞いの高貴さはやはり捨ておくべき人ではないと改めて思った。「明石の君」もまた出過ぎた真似をせず、たまに会いに来てくれるだけで充分と思うようになった。

翌年、太政大臣(頭中将と葵の上の父)が亡くなり、政治の柱たる人物を失った冷泉帝は落胆する。加えて母である藤壷の宮(女院)までもが病に倒れ重篤になった。光源氏もまた急な重篤の知らせに驚き見舞いに訪ねた。藤壷のはかなき姿と悲しみに惑い、見舞いの言葉を交わすさなか、藤壷の宮(女院)は37歳で崩御した。源氏は深く嘆き悲しみから念誦堂に篭って泣き暮らした。。

四十九日の法要が一段落した頃、藤壺の時代から仕えていた夜居の僧が、冷泉帝に出生の秘密を密かに告げた。衝撃を受けた冷泉帝は、昨今の訃報や天変地異の連続はこのことが原因だったかと思い、いっそ光源氏に譲位しようかと思い悩むのだった。この時代の貴族は祈願を叶え、悪霊を追い払うための祈祷をする僧侶を抱えていた。今回、禁断の事実をばらしたのは僧侶で、守秘義務の僧侶が秘密をばらしてしまったのである。

実の父を臣下にしておくのは忍びないと考え、光源氏に皇位を譲ろうとしたが、光源氏は強くそれを退けた。冷泉帝は自分が光源氏と藤壷との不義の子だと知らされ、深く悩み苦しむことになる。

光源氏はどこから秘密が漏れてしまったのかと、王命婦に問うも、藤壺も王命婦もこのことを口外していなかった。

第二十帖・朝顔(あさがお)

藤壺の死去とほぼ同じ頃、桐壷院の弟である桃園式部卿宮も死去し、その娘・朝顔は父の喪に服すため、斎院の仕事を辞めて叔母の女五の宮(おんなごのみや)とともに桃園邸にこもっていた。朝顔は光源氏のいとこになるが、父を亡くして頼る人もなく寂しく過ごしでいた。

光源氏は若い頃からこの姫に好意を寄せていたが、朝顔は断り続けてきた。以前から手紙のやりとりは続いており、朝顔はいつもきちんと返事を返してくるが、未だに気を許さなかった。返事の文は趣味といい、内容といい、高貴な女人にふさわしいものであった。朝顔の筆跡は見事なもので、過去に思いを寄せた亡き藤壷や六条御息所と比べても、朝顔以外に高貴で才能がある女性はいないと思わせた。

朝顔も光源氏に好意を抱いていたが、しかし光源氏と深い仲になれば、六条御息所と同じように不幸になると恐れていた。朝顔は男女の関係になるよりは、高潔な友人のような風情ある関係の方がよいと思っていた。

光源氏は朝顔と同居する叔母・女五の宮の見舞いにかこつけて桃園邸を訪ねた。女五の宮は大納言(頭中将)の母で、大宮の妹にあたるが大宮よりも老けて見え、孫もおらず兄も逝去したことから寂していた。女五の宮は光源氏の来訪を喜び、また光源氏が朝顔に好意を持っていることを知っていた。朝顔との対面は御簾越しで、且つ女房を介してのよそよそしいものだった。光源氏は朝顔の君に真面目な口調で迫るが、朝顔の君は「あなた様が愛された女性はみな、あなた様の心変わりに胸を痛め、苦しんでいらっしゃいました。私はその方々と同じ思いをしたくないのです」とはっきり告げた。

この二人の仲が「紫の上」の耳にまで入ってきた。「紫の上」は二人の仲を知っていたので不安になった。朝顔の君と自分を比べ、まさか自分を捨てることはないと思うが、朝顔の君に寵愛が移ってしまったらと一人悩み動揺した。朝顔は朱雀帝時代から斎院を長く続けたため婚期を逃し、そのまま独身を貫き通していた。

「紫の上」は今まで光源氏の妻として栄華を誇ってきたが、高貴の出の朝顔の君が光源氏の正室になれば、これまでのようにはいかなくなる。光源氏に捨てられることはないだろうが、それでも愛情が薄れて行くのは否定できないと「紫の上」の心は乱れ塞ぎこんでいた。

光源氏は「紫の上」の機嫌をとりながら、もし朝顔のことで気に病んでいるなら、朝顔は色恋に縁遠い人で、たまに戯れに恋文めいたものを出すと、当たり障りのない返信をくれる仲で、それ以上進みようがないと言い聞かせた。

雪の積もった夕暮れ、朝顔への思いを諦めた光源氏は「紫の上」をなぐさめつつ、今までの藤壺とのことや朧月夜のこと、明石の君のことや花散里のことなどの過去の女性について振り返りながら話してしまった。この話に「紫の上」は大層傷つき心を痛めた。

その夜、朝顔に執着していた光源氏の夢に藤壺があらわれ「他言しないと約束したのに、喋ってしまい浮名を流してしまった。罪深い行いはしてはいけない」と光源氏をひどくいさめた。翌日、源氏は藤壺が尼になって逝去してもまだ往生していないのかと、密かに供養を行い、来世では共に過ごそうと願いながら念仏を唱えるのだった。

光源氏の次世代の成長

第二十一帖・乙女(おとめ)

光源氏と朝顔は何も変わらぬ手紙だけのやり取りが続いていた。そのころ光源氏の息子であり「葵の上」の忘れ形見でもある夕霧が12歳になり、「葵の上」の実家である大宮の家で元服を迎えた。それまで夕霧は内大臣の娘で従妹の雲居雁(くもいのかり)と共通の祖母である大宮で育てられていたが、夕霧と雲居雁との恋仲が発覚したため、雲居雁を皇室に嫁がせるつもりでいた内大臣がひきとり、夕霧は元服を機に光源氏の邸に移った。

光源氏は元服した夕霧の位を優遇せずに大学に入れた。冠位は栄えある光源氏の長男ということで四位は固いだろうと皆は思っていたが、光源氏は夕霧を六位とした。六位という低い位に本人も周囲も驚くが、光源氏は「学問を早く修め、世間に認められるように精進して自らの力で位を上げるべき」と夕霧をさとした。夕霧はこれまで住んでいた大宮の家から、二条院の東の院の大学寮に移ると、学生として勉学に励み厳しく辛い日々を送ることになる。また雲居雁と会えないことがつらく思われた。

時を同じくして、冷泉帝の后を決めることになった。光源氏の養女・秋好(梅壺)が選ばれるか、それとも大納言(頭中将)の娘である弘徽殿女御か、と周囲はざわめいた。また「紫の上」の父で今は式部卿宮(しきぶきょうのみや)と呼ばれるかつての兵部卿宮も王女御を入内させていたので気を揉んでいた。

結果的に、秋好(梅壺)が冷泉帝の中宮となった。幸薄かった六条御息所に較べ、なんと幸運な女性なのかと世間は噂した。同じく光源氏は今で言えば総理大臣ともいえる太政大臣となり、冷泉帝の臣下としては最高の位に上りつめた。大納言(頭中将)も内大臣となった。

立后争いで光源氏に敗れた内大臣(頭の中将)には、弘徽殿女御のほかに雲居雁という娘がいた。雲居雁は祖母である大宮の家で育てられていた。内大臣はこの雲居雁を東宮妃にしようとしていたが、雲居雁は共に育った幼馴染の夕霧と密かに恋仲になっていた。仲良く過ごすうちにお互いに、ほのかに惹かれていたのである。夕霧が二条院の東の院に詰めるようになってからは、雲居雁と気軽に会うことも叶わなくなり、手紙だけでのやりとりが続いていた。

ある日、内大臣が大宮と雲居雁のもとを訪ねると、大宮に雲居雁を春宮の元服にあわせて入内させるつもりだと明かす。大宮も夕霧のことが頭によぎるが、入内は悪い話ではないと考えた。

3人で琴を演奏していると夕霧が現れたが、内大臣は夕霧と雲居雁の間を離し、琴の音さえも聞かしてはならないとした。女房たちは「知らぬは親ばかりなり」と陰口をたたいたが、その陰口が内大臣の耳に入ってしまい二人の淡い関係に激昂する。せっかく春宮に入内させようとしていたのに、夕霧という邪魔者が入ったからである。

内大臣は雲居雁を自らの邸に引き取って、大宮は孫との別れを嘆いた。邸への引越し当日、諦め切れない夕霧は密かに雲居雁へ逢いに行く。夕霧は物陰に隠れてもう会えないと涙ながらに別れを惜しみ、雲居雁もこんな大げさなことになったことにただ嘆くばかりであった。そこへ雲居雁を探しに来た乳母が割り込み「いくら内大臣様の姫君でも、お相手が六位では情けない」と嫌味を言い、その場から雲居の雁を連れ出し二人の仲を裂いてしまった。これを聞いた夕霧は自分の冠位が低いことで蔑まれると悔しがる。

二条院の東の院に詰めるようになると、夕霧は雲居の雁と気軽に会うことが叶わなくなり、手紙だけでのやりとりが続いた。

月日は流れ、秋が深まり宮中では新嘗祭を迎えていた。光源氏は従者の藤原惟光の娘を五節の舞姫に選んだ。傷心の夕霧は御所へ行き、豊明節会を見物する事になった。夕霧は五節の舞姫(藤原惟光の娘)を垣間見て、その美しさに惹かれて文を送った。光源氏の息子の夕霧は恋する男子に成長して早くも二股交際を始めようとした。しかし舞姫は宮仕えする事が決まっており夕霧は落胆し、夕霧からの文を読んでいた惟光の娘と兄は、父に見つかり文を取り上げられた。

藤原惟光は文が夕霧からだと知ると、態度を一変させ咎めるどころかあわよくば「明石入道のように、なれるかもしれない」と多大な望みを抱き、家族から顰蹙を買うことになる。その後、夕霧は刻苦勉励の甲斐あって進士の試験に合格して五位の侍従となった。

また光源氏はかねてから新邸を造営しており、広大な新邸は六条院と呼ばれ4つの区画に分かれていた。六条院は秋の宮を中宮の里邸として秋らしく紅葉と滝の庭を造った。春の宮には光源氏と「紫の上」が住み、桜や梅など春を思わせる庭を造った。夏の宮には花散里と夕霧が住み、夏を感じさせる水辺や橘、撫子や竹を配していた。冬の宮には「明石の宮」を迎え入れ、冬の雪に映える松の庭を造った。

秋好中宮(藤壺)が宿下がりした際、秋を愛でる秋好中宮と、春を好む「紫の上」は互いに趣向をこらし歌を詠み合った。

玉鬘(第22帖)~ 藤裏葉(第33帖)

(亡き夕顔の娘・玉鬘は美しく成長し、六条院に迎えられ)

第二十二帖・玉鬘(たまかずら)

光源氏が35歳頃の話である。今となっても若き日に亡くした恋人・夕顔のことが忘れられず、せめて内大臣(頭中将)と夕顔との間に生まれた娘に会いたいと思っていた。時折、夕顔に仕えていた侍女の右近を呼ぶと姫君を偲んで昔話などをしていた。

頭中将と夕顔の娘である4歳の玉鬘(たまかずら)は、夕顔の死後、乳母の夫が九州大宰府の役人に転勤が決まったため、幼い身ながら乳母一家に伴われて都を離れ筑紫(福岡)へ下国していた。そのため幼い姫君は行方知れずになっていた。

任期を終えた乳母の夫が上京する頃に重い病気になり、都へ戻る前に病に倒れてしまった。家族の者に玉鬘の行く末を頼み、くれぐれも筑紫で埋もれることなく都へ戻して良縁を得るようにと言い残して死んでしまった。乳母の夫太宰少弐が死去した後、玉鬘は上京できず既に20歳になっていた。

玉鬘は夕顔にも勝る美貌ゆえ求婚者が多く、乳母は玉鬘を「自分の孫」ということにして、強引な求婚から逃れるため、身体に障害があって結婚できないと断り続けてきた。 乳母たちはなんとか玉鬘を都へ連れて行き、実父である内大臣に引き合わせたいと思っていたが、乳母の娘や息子たちは筑紫で結婚してすっかり安住していた。

姫君が美しいことを聞きつけて大勢の好色な田舎の男どもが言い寄ってきた。その中に肥後の役人で豪族である大夫の監(げん)という男がいて強引に求婚してきた。大夫監は美女を集めて暮らす野望を持ち、玉鬘の噂を聞いて求婚に現れたのである。玉鬘がどんな身体であろうが大切にするので、と強引に押してくる上に、土地の有力者ゆえに断ると仕返しが怖いこともあって、乳母の次男・三男は大夫監の味方をしてしまう。

姫君は「死にたい」とまで思い沈み、乳母一家は二つに分裂して困り果てていた。ただ乳母の長男の豊後介(ぶんごのすけ)だけは、覚悟を決めて乳母たちとともに玉鬘を逃がそうと決意していた。もし大夫監に見つかればどのような仕打ちを受けるかもしれず、また妻子を残して行くのも辛く感じたが、亡き父の遺言を守ることが第一と考え、実行に移すことにした。豊後介は「やはり何とかして、姫君を都へ上らせよう」と早船を準備して、年老いた乳母たちと共に先に都へ向け、まず出立した。

大夫監が祝言のため4月20日に迎えに来ると通知してきた。それまでに逃げのびなければと、乳母と玉鬘たちは舟で豊後介を追うように都へ向かった。大夫監の追手がやって来るのではと心配したが、杞憂に終わりほどなくして一行は都へ逃げのびた。

玉鬘とその一行は都に着いても、落ち着くべき住処(すみか)もなく、九条に昔知っていた人を訪ねて漸くの宿を確保した。都と言っても賤しい商人などの宿にいて気の晴れることもなく、やがて秋になった。将来も見えずに悲しいことのみ多くあった。

豊後介や乳母には内大臣へ奏上するつてがなく、どうしたものかと考えあぐねていた。こうなれば神仏に願掛けしようと、石清水八幡宮(京都府八幡市の神社)と長谷寺(奈良県桜井市)に足を延ばすことになった。徒歩で長谷寺に向かう途中の椿市で宿をとり休息していると、偶然にも同じ宿に夕顔の侍女・右近が宿泊していた。右近もまた長谷寺参りのための宿泊しており、なにやら聞いたことのある声、見た顔の人がいると声をかけ、奇跡の再会に感激を味わうことになる。そこではじめて夕顔の死を知り深く悲しむが、右近は光源氏に仕えており、翌日、長谷寺に参り右近はこの大願成就を感謝した。

侍女の右近から「光源氏が大臣になり、玉鬘たちを自分の事のように心配して探している」と知らされ、また夕顔が亡くなった時のいきさつを聞いた乳母一家は驚いてしまう。乳母は右近に父・内大臣(頭中将)への口添えを頼んだ。

侍女の右近は六条院に戻ると、光源氏に玉鬘を見つけたことを報告した。光源氏は驚き喜んで早速六条院に引き取ろうと言いだした。子だくさんな内大臣に教えたところで他の子たちの権勢に気圧されてしまうだろう。それよりは子が少ない光源氏の秘蔵の娘として世に紹介した方が良いとしたのである。光源氏は玉蔓のことを内大臣には内緒にして、六条院に引き取り、花散里が養母役を務めることになった。右近は光源氏と語らう「紫の上」の姿を見ると、玉鬘も美しいがやはり「紫の上」には敵わないと感じられた。

ひょんなことから光源氏と出会い、美しく成長した姫は、光源氏の新居である六条院に引き取られ養育されることになる。光源氏は玉鬘を自分の娘というふれこみで六条院に迎え、花散里を後見にして町の西の対に住まわせることにした。玉鬘のもとには光源氏から数多くの贈り物が届き、実の親でもない見知らぬ人から施しを受けることに恥ずかしさを感じたが、周囲の声にほだされて玉鬘は六条院の丑寅の町へ移った。光源氏は玉鬘と初めて対面し、光源氏はすっかり親気取りだった。世間には光源氏の娘として流布されたため、夕霧も玉鬘のことを姉だと思いこんでいた。

豊後介は六条院の家司に取り立てられ「これで妻子を呼び寄せることが出来る」と安堵した。玉鬘の周りの人物の運勢は好転していった。

年の暮れ、光源氏は「紫の上」とともに、女性らに贈る正月の晴れ着選びをした。「紫の上」はそれぞれの女人に似合う衣装を光源氏に見立てさせ、見立てから女人の器量を推測するつもりか、と「紫の上」をからかいながら光源氏は各女人にぴったりな衣装を選んでいった。

「紫の上」のために流行色の葡萄染め(えびぞめ)の紅梅模様を選んだ。明石の姫には表は白で裏は赤の桜襲(さくらがさね)を選んだ。人の器量は衣装とは必ずしも一致しないと光源氏は言いつつも、柳と唐草模様の衣装を末摘花のために選ぶと、本人にもそれくらい艶やかさが欲しいものだと苦笑した。玉鬘へは紅に山吹の花をあしらった衣装を選んだ。

さらに梅と花鳥柄で白と紫のものを「明石の君」に選んだ。「紫の上」は光源氏が「明石の君」に贈る衣装の趣味のよさに息を呑み、やはり「明石の君」は高貴な紫色を纏うだけの貴婦人なのだと思いを巡らせた。また出家して尼になり、二条院に住む空蝉にも青鈍(あおにび・濃い鼠色)の織物を贈った。

「紫の上」が一番気にしたのは「明石の君」だった。当時の女性たちは男性に顔を見せず、女性同士でも顔を合わせることもなかった。夫の恋人の容姿や性格が気になるが、贈る織物で判断するほかなかった。ここで「紫の上」は最高の服を贈呈され満足であった。

第二十三帖・初音(はつね)

すがすがしく新春を迎えた六条院は、この世の極楽浄土の如く麗らかで素晴らしかった。光源氏は春の宮で「紫の上」と歌を詠み交わし新年を祝った。六条院には引きも切らず年賀の客が訪れた。

「紫の上」は明石の姫君に「歯固めの祝い」をしていた。「歯固めの祝い」とは正月の初めに堅いものを食べて歯を丈夫にして長寿を願う祝いである。光源氏もやってきて仲睦まじく語りあい、明石の姫君のもとに明石の君から新春の祝いの手紙が届いていたので、光源氏は姫君に返信するように言った。

新年の宮中行事が一段落すると、光源氏は二条院に出向き、女人の元を順に訪れた。東の院には末摘花、西の院には空蝉が住んでいた。

末摘花の髪は白髪交じりになり、寒さで震えながらしゃべっていた。聞けば温かい皮の衣類は兄の禅師の君に全部あげてしまったということであった。正直で実直なところが末摘花の取り柄であったが、これではあんまりだと思い、白地の衣をたくさん重ね着すればよいと、末摘花のために倉から絹織物などを出させた。末摘花の姿は衰えたものの気立ては変わらずで、光源氏にとって心落ち着く存在のままであった。

同じ東の院に住む空蝉のもとにも足を運ぶと、空蝉は住みなれている様子で、尼らしくこじんまりと居住まいを正し、我が物顔にふるまわず、風情もある暮らしをしていた。以前に河内の守に言い寄られた過去の苦い話について話しながら、光源氏がすでに知っていることを恥ずかしく感じていた。

玉鬘は山吹色の衣装は光り輝き、まさに今が盛りの美しさであった。光源氏は玉鬘に「紫の上」を訪ねてやってくれと頼み玉鬘も了承した。

夕暮れに光源氏は「明石の君」のもとへ向かった。「明石の君」は姿は見えず留守かと思われたが程なくもどり「明石の君」の気品と美しさに惹かれ、つい夜明け前まで時を過ごしてしまった。

新年早々の外泊となると「紫の上」の機嫌を損ねてしまうと思いながらも、「明石の君」のしなやかなさ美しさに負け、その夜はそのまま逗留した。それでも夜が明ける前には退出したため「明石の君」は寂しく感じる。「紫の上」はやはり心穏やかでなく御機嫌は斜めであった。

真冬の明け方、月が出て薄雪の積もる六条院に貴公子たちが訪れ、歌を歌い、舞を舞った。各夫人の見物席からは御簾ごしに色とりどりの女房の袖口が出ていて、こちらもいずれ劣らぬものであった。源氏も感じ入り歌を口ずさんだ。

「紫の上」のもとで養育されている明石の姫君に生母・「明石の君」から贈り物と和歌が届き、光源氏は明石の君は六条院の冬の宮に住んでいて、近くに住みながら4年も対面もできない「明石の君」を哀れに思った。明石の姫が歩むためには、あくまでも身分の高い「紫の上」の娘であることが必要で、身分の低い自分の存在は悲しいかな邪魔になる。そのため「明石の君」はけっして明石の姫とは会わなかった。

翌日、臨時の客の儀に大勢の公達が訪れ、特に若者たちは噂の玉鬘に皆気もそぞろだった。父である光源氏もまんざらではなさそうな様子だった。

今年は男性だけで足を踏み鳴らして歌い舞う宮中の初春の行事「男踏歌」があり、玉鬘も「紫の上」も共にそれを見物した。男たちの行列の中には夕霧や内大臣の子息たちもいて、光源氏は夕霧の歌声の良さを褒めた。

玉鬘はこのとき初めて「紫の上」と顔を合わせたたが、玉鬘は「紫の上」から踏歌を舞う内大臣の長男(柏木)と次男(紅梅)を紹介され、御簾越しにその姿を見て、名乗り出る事が出来ない事をもどかしく思っていた。

第二十四帖・胡蝶(こちょう)

3月になり、六条院の辰巳の町には花が咲き乱れ、鳥はさえずり春真っ盛りであった。六条院では庭の遠くに広がる春を楽しむため船を池に浮かべ、女人たちは外に出て船に乗りこみ、花が咲き鳥がさえずる中、音楽が奏でられ典雅な春の催しとなった。

ちょうど秋好中宮も六条院の辰巳の町へ里帰りしており、中宮の女房たちを招いてこの世のものとは思えぬほどの風趣の中で宴はたけなわとなった。

この日は玉蔓の初めてのお披露目であり、頭中将と夕顔の娘である玉鬘の美貌が評判になり、蛍宮(光源氏の異弟)、柏木(頭中将の子)や、鬚黒など多くの男性が玉鬘へ恋心を抱き、和歌などを送ってくるようになった。

光源氏も親代わりという立場にいながら、亡き夕顔を思い出させる玉鬘の美しさにすっかり心惹かれてしまう。 玉蔓を引き取ってもう半年になろうとしていた。

夜じゅう宴が続き、玉鬘は男性たちに評判の的となる。夜が明け、宴に招かれた公卿たちの目当ては玉鬘に集中した。光源氏の秘蔵の娘ならばさぞ美しいだろうと狙っているのである。光源氏の異母弟の蛍兵部卿宮(蛍宮)も妻を3年ほど前に亡くしていて、今は玉鬘を射止めようと光源氏にとりなしを願い出るほどであった。またことあろうことか玉鬘の実父・内大臣(頭中将)の子息である柏木までもが、異母姉弟であることなど知るはずもなく、夕霧をつてに恋心を寄せてくるのであった。

いつになったら内大臣(頭中将)に自分が実の娘だと伝わるのか気が気でない玉鬘であったが、どうにも事態は動きそうにない。そう思い悩むものの、玉鬘にはなす術は何もなかった。

翌日は秋好中宮の春の御読経の初日で、「紫の上」は秋の宮へ、童に鳥と蝶の装いをさせて供養の花を届けた。四月になり光源氏は玉蔓のもとに来た恋文を一緒に見ては、求婚者たちを父親らしく批評し、内心面白がって玉鬘に返事を書かせた。玉鬘をより良い所に縁付かせ、後ろ盾を整えてから内大臣(頭中将)と引き合わせた方が有利との判断であるが、義理の娘(玉蔓)に来た恋文を一緒に読むことに玉蔓は徐々に困惑してくる。「紫の上」はその様子から光源氏の玉蔓への恋心に気づき、それとなく皮肉をいう。

そんなある日、玉鬘のあまりの美しさに我慢ができなくなった光源氏はついに玉蔓への恋心を訴える。「あなたと、昔なつかしいあなたの母・夕顔とはとても別人とは思えない」と玉蔓の手を取るのだった。玉蔓はどうしていいかわからなかった。光源氏の行き過ぎた恋の告白と振る舞いに、六条院に置いてもらっている手前、玉蔓は表情を表には出せなかった。養父の娘への告白に「亡くなった母にそっくりでしたら、私も母のようにはかない行く末でしょうか」と詠んだ。光源氏は若い玉蔓から困惑されてしまうのである。

第二十五帖・蛍(ほたる)

玉鬘に思いを寄せている蛍兵部卿宮(蛍宮)は相変わらず熱心に文をよこす。光源氏は玉鬘に色良い返事を書かせると、蛍宮は勇んで六条院に出向いてきた。喜び勇んで玉鬘の屋敷にやってきた蛍宮は、光源氏が隠れているとも知らず、夜、几帳を隔てた玉鬘に向かって対座した。

蛍宮は玉鬘を、ゆかしい振る舞いや芳香も加味されて、なんとも上品でこの上ない女性と感じられた。そこへ好機を窺っていた光源氏は、隙を見て袋に入れていたホタルを解き放った。暗闇に一斉に飛び交うホタルの群れが光を放ち、その一瞬、蛍宮は蛍の光に照らされた玉鬘の横顔を見てしまった。蛍宮はその美しさからますます夢中になり、恋心を募らせてゆくが、送った和歌の返歌はつれないものであった。

光源氏は玉鬘に恋人のような振る舞いをするかと思えば、他の男の気を誘わせるような行動をさせた。玉鬘は困惑するばかりで悩みは尽きそうになかった。

5月5日、端午の節句になった。花散里と夕霧が住む六条院の丑寅の町で、弓の技を競う催しが開かれた。普段は静かな丑寅の町も、この日ばかりは大勢の来賓で賑わった。花散里は自邸で晴れやかな催しの経験がなかったため、この華やかな日を純粋に楽しんでいた。

光源氏は久々に花散里と夜を共に過ごしたが、一緒に寝るような若い年齢でもないので、と花散里は寝所を別々に設けた。多くを望まず、なにごとも控えめでおっとりとしている花散里の変わらぬ気質に光源氏は癒される。

長梅雨の空、六条院では女君と女房たちが絵物語をひろげて物語評論をしていた。光源氏もまた寸評を差し挟んだりして玉鬘に言い寄る日が続いた。

「紫の上」も同じく明石の姫君に絵物語を見せては語らっていた。姫君が昼寝した折に光源氏が現れて、恋愛描写が多い絵物語や意地悪な継母の仕打ちを描いたものは姫君の教育によろしくないと、万事につけ心配りを指示するのだが、その説教を玉鬘が聞いたら一体どう思うだろうか。

過去のような過ちがあってはいけないと、光源氏は夕霧を「紫の上」に近づけないようにしていたが、明石の姫君は夕霧とは兄妹なので、姫君は夕霧を遠ざけることはしなかった。夕霧は心やすく姫君の御簾の中まで入って行き、雛遊びなどの相手を務めた。そのような幼い姫君を見ているうちに、夕霧は雲居雁と昔仲良く遊んだことを思い出していた。夕霧は他の女人に戯れに言葉をかけることはあっても深入りせず、素晴らしい女人との出会いも捨て置いて、あの雲居雁をおいて他に愛する人はいないと恋心を燻らせていた。

内大臣に頼みこめば交際を許してはもらえるだろうが、ここはやはり立身出世して向こうが折れてくるのを待つしかないと心に決めていた。夕霧は雲居雁とは手紙だけのわずかなやり取りで我慢するしかなかった。夕霧は雲居雁への恋に心を悩ましていたが、一方の内大臣(頭中将)は幼くして行方不明になった夕顔の忘れ形見である玉鬘を探していた。

3月20日頃、光源氏は春の町で船楽を催し、秋の町からも秋好中宮方の女房たちを招かれた。夜も引き続いて管弦や舞が行われ、集まった公卿や親王らも加わった。中でも蛍兵部卿宮は玉鬘に求婚していて、光源氏にぜひにも玉鬘をと熱心に請うのだった。

翌日、秋の宮で中宮による季の御読経が催され、船楽に訪れた公卿たちが参列した。「紫の上」は美々しく装った童たちに供養の花を持たせ中宮に和歌を贈答した。

夏になり玉鬘のもとへ蛍兵部卿宮、髭黒右大将、柏木から次々と求婚の文が寄せられた。それらの品定めをしつつ、いつしか玉鬘への思慕を押さえがたくなった光源氏は、ある夕暮れに想いを打ち明け、添い臥してしまう。光源氏はそれ以上のことはなかったが、世慣れぬ玉鬘は養父からの思わぬ懸想に困惑するばかりだった。

夕霧と明石の姫君は仲が良かった。夕霧は明石の姫君と一緒にいるにつれ、雲居の雁のことが思い出され、立身出世しなければと気持ちを新たにした。

内大臣(元頭中将)には男子は多いが娘が少なく、内大臣としては手駒が欲しい。占ってみたところ「夕顔との間にできた娘は、他の家で養女になっている」と出た。そのため手のものに娘探しを命じた。

第二十六帖・常夏(とこなつ)

暑い夏の盛りに、光源氏は夕霧を訪ねてきた内大臣の息子たちと六条院の水辺で涼んでいた。光源氏は内大臣の息子たちに、近江国(滋賀県)で見つけた内大臣の姫君のことを興味深く尋ねた。すると柏木の弟・弁少将が、春頃に娘だと名乗る女性がいたので屋敷に置くようになったと答えた。

近江の君(おおみのきみ)は内大臣が昔ある女性に産ませた娘で、内大臣が夕顔の娘を探していたところに名乗り出てきた。内大臣は玉鬘を探しているうちに庶民と同じ暮らしをしていた娘を見つけたのである。しかし近江君は貴族の生活に馴染めず、内大臣はその非常識な立ち居振る舞いに手をやいていた。

光源氏は若い頃に遊び歩いた内大臣らしい顛末だと笑い、雲居雁の一件でなかなか前に進めない夕霧に対して、その娘を拾ってみればと冗談めかしてからかうのだった。夕暮れになり、皆をそのまま残して光源氏は奥へ下がった。玉鬘を呼ぶと、水辺の若い公卿たちを遠目に見せて品定めに興じた。

何か用事を見つけては、玉鬘のもとを訪ねる光源氏だったが、中途半端な恋心を断ち切るには、それ相応の男に縁組させるのが一番だと考えるようになった。蛍宮か髭黒の大将あたりの妻に収まるのが妥当かと思った。

夕霧と幼なじみの雲居雁の仲も、光源氏と内大臣が対立して許さないことから立ちゆかないでいた。内大臣は光源氏が真摯に頭を下げて頼んでくれば、雲居雁と夕霧の縁談を許さないわけでもなかったが、それでも今の夕霧の冠位では見劣りがすると悶々としていた。実は光源氏も意地の張り合いで縁談を言い出せないでいた。

玉鬘は二人の不仲を知って「いつになったら実父の内大臣に会えるのか」と思い悩んでいた。光源氏は玉鬘に和琴を教えながら惹かれてゆくのだった。

近江の姫君(近江の君)の評判がすこぶるよくなかった。開き直った内大臣は「見知らぬ田舎娘を引き取ったからで、他人のことをああだこうだ言わない光源氏が、我が家のことになると地獄耳で批評するとは、人並みに扱われている心地で、なんとも光栄なことだ」と皮肉をこぼした。

光源氏が探し出した姫君(玉鬘)はこれ以上ないとの評判なのに、自分が探し出した姫君(近江君)は困ったもんだ。自分と光源氏の差はなんなのだと頭を痛めていた。

内大臣は近江の君の処遇について、田舎に送り返せば問題になるし、かといって屋敷に置いておくのも人の噂になりそうだとして、長女の弘徽殿女御のそばに置いて女房たちに再教育させようとした。

女御の了承を取り付けると、その足で近江の君のいる部屋へ向かった。近江の君は若い女房と双六遊びに夢中になっていた。近江の君は見た目は内大臣の面影がありそれほど悪くはない。しかしやたら落ち着きがなく早口だった。近江の君はお産の時に祈祷した僧侶が悪かったと説明するが、それには内大臣も苦笑してしまった。

内大臣は姫君らしくない近江の君を長女弘徽殿女御の元に行儀見習いへ出すことを決めたが、案の定あきれるほどの立ち振る舞いばかりで、女御へ贈られた文も和歌も支離滅裂な内容で女房たちの失笑を買った。

ちょうど夏の暑い盛りに、内大臣は雲居雁のもとを訪ねた。雲居雁は単衣を羽織ってうたた寝をしていたが、内大臣の扇で煽ぐ音で目を覚まし「はしたない」との説教にきまり悪そうにしていた。内大臣は良い縁組を考えているから下手な行動に出てはいけないと軽く説教をした。そのため祖母の大宮から便りがあっても、雲居雁は内大臣に気後れして、生まれ育った大宮の祖父母のご機嫌伺いもままならない状態だった。

貴族にとって娘は重要な存在であった。娘を魅力的に育て、天皇に見そめられて結婚すれば皇太子が産まれ、皇太子の後見人になれば権力を持てるのであった。内大臣にとって光源氏は競争相手だった。長女の弘徽殿は、光源氏の養女の秋好中宮に帝の正妻の地位を奪われ、皇室に嫁がせようと思っていた雲居雁は光源氏の息子の夕霧と恋仲になっていた。夕顔に産ませた子(玉鬘)は行方不明のままで、光源氏には貴族の憧れの玉鬘が彗星の如く現れたのに対して、内大臣にはお笑い芸人の近江の君がいきなりやってきたのだった。

第二十七帖・篝火(かがりび)

その頃、内大臣が引き取った近江の姫君の評判が甚だよろしくないことが世間の噂になっていた。実の子と判った途端に深く考えずに招き寄せたが、意に染まぬとなればいい加減な扱いをする内大臣の性格も良し悪しだと光源氏は思った。

また近江の姫君の噂を耳にした玉鬘は、自分も同じような目に遭っていたかもしれないと思い、光源氏に引き取られた自分の幸福をしみじみと感じ、光源氏に心を開いてゆく。

光源氏の奇妙な恋心は困りものだが、しかし変な振る舞いをするわけではないので、玉鬘は安心していた。

初秋になっても、光源氏は変わらず玉鬘のもとを訪ねては、恋人のような、親子のような不思議で中途半端な関係を続けていた。光源氏は長居した後、琴を枕に玉鬘と寄り添い、夜が更けてきたので帰ろうとした際、庭の消えかかった篝火(古来の照明具)を焚きつかせ、己の恋情を篝火にたとえて歌を詠んだ。玉鬘は返歌するものの困惑するばかりであった。

篝火に照らされた玉鬘の美しい姿は、ますます光源氏の心を魅了してゆく。光源氏は乱れる心を抑え、世間から悪い評判がたたないように養父として乱れた振る舞いをしないようにと心を落ち着かせるのだった。玉鬘は恋心の和歌に戸惑うばかりであった。源氏の困った振る舞いは相変わらず続いていたが、一線を越えることはなく、玉鬘の身は安泰であった。

光源氏はちょうどそのとき、なにやら合奏の音が耳に入った。光源氏は夕霧が柏木たちと演奏しているのだと察して顔を出した。光源氏も加わり和歌を詠み合い、さらに光源氏は琴、夕霧は横笛で合奏をした。柏木は歌うのを躊躇していたので、光源氏は琴を柏木に託した。柏木は琴の名手であったが、すぐそばに玉鬘がいると思うと、玉鬘に密かな恋心をいだく柏木は、緊張のあまり琴の音はどこかぎこちなかった。

第二十八帖・野分(のわき)

光源氏36歳秋のころ、六条院では秋の草花が見事に咲き、庭いっぱいに秋の花が咲き競っていた。ちょうど秋好中宮も里帰りしていて、光源氏は管弦の遊びなどを催したいと思うが、中宮の亡き父の命日にあたる月なので控えていた。

八月のある日、六条院を野分(台風)が襲い、激しい野分が都を吹き荒れて、美しく豪奢な六条院も野分のため庭の草花も倒れ、すっかり荒れてしまった。

そこに夕霧が見舞いに訪れると「紫の上」が心配そうに軒先まで出て庭の草木を眺めている姿を偶然見てしまった。野分に気を取られ御簾から出た「紫の上」はあまりに美しすぎた。春の霞の間に咲き誇る樺桜のような艶やかさがあり、年とともにさらに美しさを重ねたその姿に、夕霧は身も心も打ち砕かれ、その気高さに激しく心を揺さぶられた。

これほどにまで美しい貴婦人ゆえに、父(光源氏)は決して「紫の上」を他の男の目に触れさせないことが理解できた。

そのとき光源氏が戻ってきた。「格子を下ろしなさい。外から丸見えではありませんか」と声がした。夕霧は光源氏に見つかってしまう前に、まるで今来たかのように咳払いをしながら顔を見せた。野分の状況を光源氏に報告すると、大宮の見舞いをすることを伝えて夕霧は退出した。

雨風はなお強く、光源氏の許可を得て三条の大宮邸へ向かうが、祖母大宮の元へ見舞いに行ってからも、爛漫の桜のような「紫の上」の姿が夕霧の脳裏に焼きついて消えなかった。

翌朝、夕霧は光源氏のお供をして六条院に行くと、宿下がりの秋好中宮や花散里をはじめとする女君たちを見舞い、玉鬘のところへも足を延ばした。光源氏は変わらず玉鬘と仲睦まじく語らっていた。手持ちぶさたな夕霧は、こっそりと隙間から玉鬘の姿を覗き見た。夕霧は玉鬘の美しさに見とれ、光源氏との親子とは思えない仲の良い振舞いに驚きと同時に不審を抱いた。こんな親子があるだろうかと感じていた。玉鬘は美しさでは「紫の上」には及ばないが、それでも美麗であることには変わりはなかった。

その後、花散里を見舞い夕霧はようやく解放された。どっと疲れが出たため、夕霧は雲居雁へ見舞いの和歌を書きつけると刈萱に紙を結んだ。女房が「紙の色にあった素敵な花に結べばよろしいのに」と言っても「こういう方面は疎くてね」と生真面目な性格で言葉を返した。夕霧は雲居雁の存在もそこそこに「紫の上」のことばかり考えていた。あるまじき間違いすら犯してしまうのではないか、と自分がそら恐ろしく思えてきた。夕霧の頭の中では一目垣間見た「紫の上」の姿が、ぐるぐると回り続けて恋しく思えた。

夕霧は六条院と三条の大宮邸を絶えず行き来したが、嵐の日にも顔を見せる律義さに大宮も素直に喜ぶ顔を見せ、実子の内大臣よりもよほど孝行と思えた。

外でぼんやり考えごとをしている夕霧の様子に不審を抱いた光源氏は「紫の上」の姿を見たのではないかと問いただすが、「紫の上」はまさかと答え、自分の姿を盗み見られたことに気づいていなかった。

大宮邸に戻るとそこに内大臣も来ていた。大宮は雲居雁に会えないのが悲しくてと内大臣に愚痴をこぼすが、夕霧の件にかこつけて不平を言うので、大宮も強くは言いきれないままなであった。

夕霧は「紫の上」、玉鬘、明石の姫をそれぞれ桜、山吹、藤に例えていた。「紫の上」は藤壺に似た女性で、桐壺帝も父の光源氏も夢中になった容貌を持っているので、光源氏の子である夕霧が夢中になっても不思議ではなかった。光源氏はこのことを察知して、自分が藤壺にしたような間違いを起こさせないように夕霧を「紫の上」から遠ざけたのである。また光源氏が夢中になった夕顔の子の玉鬘に夢中になってもおかしくはないが、夕霧は玉鬘を姉と思っているので自制していた。さらに明石の姫も妹なので同様だった。なお六条御息所の秋吉中宮については花に例えようがなかった。それは秋吉の母が、夕霧の母「葵の上」を呪い殺した女性だったからである。

第二十九帖・行幸(みゆき)

12月になり、冷泉帝は大原野(京都市西京区)に行幸され、玉鬘も見物に参加した。行幸とは天皇が皇居から外出されることで、冷泉帝の行列を見ようと観衆は沿道に駆けつけて押すな押すなの大騒ぎであった。冷泉帝が通ると、玉鬘は帝のお姿に心惹かれ、その美貌に釘付けになった。冷泉帝はどことなく光源氏に似ているようだが、さらに厳かな雰囲気があり、どの貴人や若い殿上人と比べても冷泉帝とは較べる余地すらなかった。

玉鬘に思いを寄せる髭黒の右大将の姿もあったが、黒々とした髭姿は醜いゆえに全く見向きもしなかった。冷泉帝を拝したあとなので、それも仕方ないことであった。

ここではじめて実父である内大臣の姿を見た。初めて実父(内大臣)を見た玉鬘だったが、それ以上に光源氏に似た冷泉帝の気品の高い端麗さに見とれてしまった。そんな心中を見透かしたように、翌日、光源氏は玉鬘に「帝を拝して、宮仕えをしてみてはどうか」と出仕を勧めた。玉鬘は冷泉帝の近くで働きたいという考えを見透かされたような気がした。

宮廷に尚侍(ないしのかみ)として務めるためには、その前に成人式を済ませておかなければらなかった。なお尚侍とは冷泉帝のお世話をする役目で、女官としては最高の地位であった。あの朧月夜が朱雀帝の時代にこの職についていた。尚侍は教養があり礼儀作法を心得ていなければならなかった。ちなみに尚侍の次の位は典侍(ないしのすけ)で、あの好色老女の源典侍がそれにに相当した。

光源氏は玉鬘の裳着(もぎ)を急ぐかたわら、玉鬘の実父・内大臣に腰結いの役を頼むが、玉鬘が実娘と知らない内大臣は母・大宮の病を口実に断ってしまう。裳着(もぎ)とは、女性の成人式の儀のことで、裳という礼服を腰結(こしゆい)に着せてもらう儀式であった。

夕霧は大宮の看病に付きっきりで、もし内大臣の母・大宮が亡くなれば、玉鬘のことを知らずに世を去るのは余りに忍びなかった。そこで光源氏は自ら大宮の見舞いに参上し、臥せている大宮と後から来た内大臣に昔語りをしながら、ついでのように内大臣にお願いしたいことがあると申し出た。内大臣の母・大宮は「きっと夕霧と雲居雁の件だろう」と早合点するが、光源氏は当たり障りなく玉鬘の素性を明かした。

光源氏は内大臣に玉鬘を養育することになった経緯を話すと、まさかの話に驚く内大臣だったが、探し求めていた自分の愛娘の発見を素直に喜び、裳着で腰紐を結ぶ役も当然引き受けた。玉鬘の話を聞き内大臣の喜びは尋常ではなかった。内大臣は光源氏に心から感謝した。光源氏と内大臣は、あの絵の品評会以来仲が悪かったが、昔は行動をいつも共にしており光源氏が窮地の時にも内大臣は変わらぬ友情を寄せてきてくれたのだった。末摘花や源典侍のことなど、久々に胸を開いて語り合い思い出は尽きなかった。

早速、光源氏は玉鬘に事の次第を話し、ずっと願っていた実の父との再会がようやく叶う日が来たことを知らせた。光源氏は夕霧に、玉鬘が姉でないことを告げた。夕霧は台風の折に垣間見た光源氏と玉鬘のただならぬ風情は、こういうことだったのかと合点がいった。それならば自分が求婚すればよかったと思うが、そのような人の道に外れたことをしてはいけないと打ち消した。

裳着の日、玉鬘は念願だった実父・内大臣と対面を果たすことになる。美しすぎる娘の華麗で立派な成人の儀式であった。内大臣は源氏の真意をはかりかね「あの光源氏が娘をただ引き取っただけで済むはずがない、さては娘に手を出したか」と勘繰るが、今更宮仕えに出すのも弘徽殿女御の手前よろしくないし、光源氏のそばに置いておく方が良いのかもしれぬなどと考えていた。大宮や秋好中宮などからさまざまな贈り物が届いた。

かねてから玉鬘に好意を寄せていた蛍兵部卿宮(蛍宮)は改めて玉鬘に求婚するが光源氏はそれをはぐらかした。やがて事の次第が世間に漏れ、玉鬘のことは近江の君の耳にも入った。近江の君は思ったことは言わずにおれない性格だったので、玉鬘が誰からも大切にされるのを羨んで、弘徽殿女御や柏木の前であからさまに文句を言った。

「またも内大臣様に女子の存在が発覚して、光源氏の太政大臣からも大切にされているなんてなんて幸せな女、しかも身分の低い女が母だそうで、自分と同じ身の上なのにどうしてこんなにも扱いが違うのでしょう。宮仕えは私がしたいからこそ、下女の下働きみたいなことまでやったのに、頼みもしないのにこんな場所に連れてきた柏木のお兄様が悪い。こうなれば頼りになるのは女御様だけ」

こんな調子で弘徽殿女御に宮仕えの推薦をしつこく願い出たが、教養のない近江の君に務まるはずがないと女御も困り果ててしまった。それを聞いた内大臣は「なぜ宮仕えのこと、早く申し出なかったのだ」と尋ねると、近江の君は「女御様が口添えしてくださると当てにしていたのに、玉鬘に先を越されてしまった」と言い返した。

内大臣は「それは遠慮が過ぎるというもの、真っ先に言ってくれれば対処したのに、今からでも遅くないので冷泉帝に手紙を書いてごらんなさい。長歌でも詠めば帝もきっと心打たれるだろう」と嘘八百を並べたが、近江の君は「父上が文章を書いて、それにちょいと付け足す感じで」などと更に上を行く返事をした。そのため周囲は笑いを堪えるのに必死であった。

第三十帖・藤袴(ふじばかま)

内大臣の母・大宮が亡くなり、玉鬘は孫として喪に服しながら、玉鬘は冷泉帝から内侍にならないかとの誘いに悩んでいた。内侍になれば冷泉帝から愛されることも考えられるが、その場合、冷泉帝の妻の秋好中宮や弘徽殿から恨まれることになるので気が進まなかった。秋好中宮は玉鬘の母の夕顔を生霊となって呪い殺した六条御息所の娘で、弘徽殿は玉鬘の腹違いの姉で、光源氏の母の桐壺をいじめ殺した弘徽殿の姪であった。つまりこの二人に恨まれたら命がないと恐れたのだった。

しかしこのまま光源氏の館で暮らすのも気が引け、内大臣は今までのいきさつから玉鬘を引き取る素振りはなかった。女人たちが華を競う場で宮仕えが務まるのだろうか、嘆息ばかりの日が続いた。

玉鬘が内大臣の娘だったことが公になり、夕霧は玉鬘が姉でないことがわかり玉鬘に恋心を抱いてしまう。逆に恋心を抱いていた柏木は、玉鬘が実妹となり己を恥じてしまう。蛍宮や鬚黒は相変わらず玉鬘に思いを寄せて和歌を送り続けてきた。

そこへ夕霧が冷泉帝の使いで玉鬘のもとを訪れた。二人とも祖母の大宮を亡くしたため喪服を着て事務的に用事を済ますと、夕霧は御簾ごしに藤袴の花をそっと差し出して、花を手に取ろうとした玉鬘の袖を掴んで、和歌を詠みかき口説いた。しかしそんな不埒な真似を煩わしく感じた玉鬘は「気分が悪くなったので」と軽くあしらい奥に引き籠ってしまった。夕霧はこんな冷たい態度を取られるならば、なまじ気持ちを打ち明けない方が良かったと後悔した。玉鬘にすればこれまで姉弟として接していた夕霧が、急に態度を変えるのがおかしかった。

告白したことを後悔する夕霧は光源氏のもとに戻ると、玉鬘の身の処し方について光源氏に尋ねた。光源氏は「玉鬘にふさわしい相手となると、蛍宮に嫁ぐか、宮仕えであろう」と答えるが、夕霧は納得しなかった。夕霧は「内大臣が内々におしゃったそうですが、世間では光源氏の大臣が玉鬘を側室にするつもりと噂しています」と光源氏に玉鬘への不審な態度を問いかけた。玉鬘は光源氏の実子でなかったので側室にしても不思議ではなかった。夕霧はその真意を鋭く追及した。光源氏は玉鬘を手放す気がないという夕霧の問いを軽く受け流したが、自分の根端を読まれたことに焦りを覚えながら、夕霧の追及をかわした。光源氏は「詮索好きな内大臣らしい浅知恵」と言うが、内大臣の勘の鋭さに内心冷やりとした。光源氏は夕霧の追及に、こんな噂が出ている以上、玉鬘囲みは失敗したといえた。

玉鬘は身分からすれば入内か、蛍兵部卿宮、髭黒である。ただし髭黒の正妻は「紫の上」の姉にあたり正妻は嫉妬深い、この際正妻と離縁して玉鬘を正妻に据えたいが、いずれであっても光源氏は気が進まなかった。

大宮の喪が明けたが、9月は忌月なので、10月には宮仕えに出仕するとの旨を冷泉帝に奏上した。玉鬘に思いを寄せていた者たちは、その報を聞いてみな落胆した。柏木は玉鬘との血の繋がりを知った以上は諦めるよりほかなかった。求婚者たちからは諦めきれない文が届き、文をより分ける女房たちは「悲しいお文ばかり」と話した。

玉鬘の実の姉弟にあたる柏木は、あれほど熱心に言い寄っていたのにふっつりと音信もなくなっていたが、ある日、内大臣の遣いとして玉鬘のもとへやって来た。直接の話ではなく、取り継ぎの女房を介しての会話だったため、柏木はあまりによそよそしいと不満を口にする。恋文を送っていた相手が姉だったと判った上でも、すぐには気持ちの整理がつかぬ様子だった。

かたや髭黒は熱心に玉鬘に言い寄ってきて、内大臣にも取り入るほどだったが、内大臣としては髭黒の身分や役職としては婿に充分だと思いつつも、光源氏の意向もあるからと光源氏に任せることにしていた。ところが髭黒の妻が問題だった。髭黒の妻が「紫の上」の姉にあたるうえに、髭黒がどうにかして妻と離縁したいと画策していると伝え聞いた光源氏は、髭黒が玉鬘を後妻に据えることに気が進まなかった。

とりわけ蛍兵部卿宮(蛍宮)は熱心だった。玉鬘は数々の男性の中から蛍宮だけに返事を送った。蛍宮は玉鬘から届いた手紙に、自分の気持ちに気づいていたのだと悲しい中にも嬉しさを感じた。

第三十一帖・真木柱(まきばしら)

天皇に使える尚侍として出仕を控えていた玉鬘だったが、その直前に髭黒が玉鬘の召使の手引きで、玉鬘と強引に契りを交わしてしまった。真面目で堅物だと思っていた髭黒の突飛な行動に玉鬘はなすすべもなかった。当時は連続で契りを交わすと結婚が成立するという習慣があり髭黒はそれを密かに実行したのだった。この髭黒の一撃で求婚者たちの努力は全部水の泡となった。

若く美しい玉鬘を髭黒に奪われ、光源氏は衝撃を隠しきれなかったが、仕方なく二人の結婚を認めることにした。光源氏は髭黒を婿として丁重にもてなしたが、無骨で雅さに欠ける髭黒と結婚することになった玉鬘はすっかりしおれてしまい、恥ずかしさで光源氏と顔を合わせられなくなった。冷泉帝は「後宮と言わずとも、せめて気楽な女官として出仕してくれないか」と未練たっぷりの様子であった。蛍宮も落胆この上ないが、あとの祭りであった。

光源氏は当然面白くなく残念に思うが、済んだことは仕方ないと嫁入りの儀礼の指図をした。実父の内大臣は、姉妹の弘徽殿女御と冷泉帝との寵愛争いを避けられたことからこの縁談を歓迎した。

髭黒は玉鬘を迎え入れるために邸の改築に取り掛かるが、浮かれる黒髭をよそに、髭黒には式部卿宮の娘で「紫の上」の腹違いの姉妹にあたる正妻がいた。正妻はすっかり見捨てられ嘆くばかりで、父親の式部卿宮は怒り、実家に戻らせた。髭黒は帰宅すると、長女の真木柱から「お父さまは、お母さまとお別れするの」と問われ困惑してしまう。

子煩悩の髭黒は、さすがに離縁は世間体が悪いと引き止めた。正妻は正妻で、嘆き事を吐きながらも玉鬘のもとへ出掛ける黒髭を送りだす準備を甲斐甲斐しくしていた。しかし髭黒が玉鬘のところへ出ようとした矢先に突然狂乱した。正妻は髭黒に香炉の灰を浴びせ、物の怪がとりついたがように手が付けられない状態になった。正妻は精神的に病んでいたのだった。

正妻(北の方)に愛想を尽かした髭黒は、全身灰だらけで着物に焦げ穴まで作ってしまった。黒髭はこんな狂人の正妻とはこれ以上一緒には居られないとした。しかし業を煮やした式部卿宮は髭黒の留守の間に正妻(北の方)と子供たちを迎えにやった。一人髭黒の可愛がっていた娘(真木柱)だけは父の帰りを待つと言い張ったが、別れの歌を邸の柱の割れ目に残して泣く泣く連れられていかれた。

後で事態を知った髭黒は急いで自邸に戻るが既に遅かった。柱に残された真木柱の和歌に涙ぐみ、すぐさま式部卿宮邸に足を運んで妻に会わせてくれと懇願するが、宮は「会わせる必要はない」と面会は謝絶され、息子たちだけが返された。髭黒は自分のした事の重大さに「子供たちを不幸にしてしまった」と後悔するが、それでも玉鬘への恋心は止まず苦悩するのだった。

明けて新年、相変わらず塞ぎこんでいる玉鬘に髭黒は沈む気分を少しでも転換できればと、ようやく出仕を許す気になった。玉鬘は華々しく参内すると、早速、冷泉帝にお会いした。冷泉帝は噂以上の玉鬘の美しさに魅了され熱心に想いを訴えられた。しかしそれを聞いていた髭黒は気が気でなく、このまま御所に居付かれては困ると、病気を理由に玉鬘を連れて帰ってしまった。何の儀式もなく退出することは非常識極まりないが、冷泉帝は苦笑するしかなかった。

まんまと玉鬘を奪われた光源氏は悔しさを噛みしめ、未練がましく幾度か文を送ったが、文は髭黒に隔てられて思うに任せられなかった。光源氏の恋心は実を結ぶことなく、ままならぬ男女の仲を思い知らされる。

やがへ玉鬘が男子を出産し、その後は髭黒の正室として家庭に落ち着いた。黒髭はますます玉鬘を大切にして、内大臣は孫の誕生に大喜びであった。

実家に戻った髭黒の正妻の狂った様子はその後も変わらなかった。髭黒との縁を切ったわけではないので、暮らし向きは髭黒の援助が続いていた。それでも真木柱は髭黒に会うことを許されなかった。髭黒邸に連れ戻された息子たちがたまに来ては、父や玉鬘との生活の様子を話してくれるので、男に生まれれば父に会えたのにと身の上を残念がった。

かたや宮仕えを希望していた「近江の君」は、妙に色気づいてそわそわしていた。そのうち何かしでかすんじゃないかと弘徽殿女御は気が気ではなかった。人前に出るなと制する内大臣の小言も上の空で、ある夜、公卿たちが大勢やってきて管弦をしていた際に現れ、夕霧に向かって「妻が決まってないなら私がなりましょうか」とぬけぬけと言い放った。夕霧は「気のない人のところには行きません」と返された。

髭黒は正妻(北の方)の間の長女・真木柱を特に愛しており、真木柱も父を慕っていたが、正妻(北の方)と共に引き取った祖父が手放そうとしなかったため、狂気の母と暮らすことになる。父の元に帰った弟二人は継母・玉鬘との仲も良好で、真木柱は自分が男の子なら家にいられたのにと悔しんだ。

第三十二帖・梅枝(うめがえ)

光源氏39歳の春のことである。光源氏の住まいである六条院は、美しい女君たちで華やいでいた。それは明石の姫君(春宮)が皇太子に嫁ぐことが決まり、さらに裳着(女性の成人式)が行なわれることになっていたからである。光源氏も明石の姫君の裳着の支度を手伝い、成人式の前日には光源氏は女君たちに薫物(たきもの)の調合を依頼し、自分も寝殿の奥に引きこもって秘伝の香を調合するのに余念がなかった。

貴族たちには薫物という香を楽しむ文化があり、数種類の香木を混ぜて独自の香りをつくっていた。光源氏と「紫の上」は夫婦であっても別々の部屋にこもって秘伝の香を調合していた。

雨の少し降った2月10日、蛍兵部卿宮(蛍宮)が偶然挨拶に訪ねてきた。蛍宮とは、かつて玉鬘と話し中に光源氏に蛍を放たれたあの蛍宮である。そこへ朝顔からの手紙が届くと、光源氏が朝顔に執心であることを知る蛍宮は、手紙の中身をあてこするが、光源氏は笑って朝顔に依頼した香が届いただけと手紙を隠してしまった。

蛍宮は今回の香の薫物合わせの審判をしてもらったが、どの薫物も皆それぞれに素晴らしく、さすがの蛍宮も優劣を定められなかった。朝顔が調合した「黒方」は心憎い静かな趣。光源氏の「侍従」は艶で優美。紫の上の「梅花」は華やかで若々しく目新しく才を感じさせ、花散里の「荷葉」は人柄そのままで控え目で懐かしい。明石の君の「薫衣」は優美な香が芳醇であった。蛍宮は優劣をつけられず、光源氏から「八方美人の審判」呼ばれた。

光源氏の館は準備に忙しくなっていた。裳着を終えた後は、明石の姫君の東宮への入内が決まっており、養母である「紫の上」も香を調合したり、光源氏と揃って引き出物や嫁入り道具などの最高の輿入れの準備をした。

月が昇り、酒が入り楽器が演奏された。柏木の弟である弁少将が「梅枝」を謡うとその声は見事であった。宴は明け方まで続いた。

翌日、明石の姫君の裳着が盛大に行われ、秋好中宮が栄えある裳着の式の大役である腰結いをつとめた。中宮は姫の美しさに目を細め、さすが「大臣の愛娘」と感心していた。

光源氏は本来ならば実の母である「明石の君」を出席させるべきであったが、噂になることを予想して出席させなかった。光源氏は参加できなかった「明石の君」の心をおもい後悔した。東宮も入内を待ちかねていたが、光源氏は他の公卿たちが遠慮して後宮入れをためらっているとして、優れた女官がいない後宮は寂しくて仕方ないのでどんどん入内するように述べ、敢えて明石の姫君の入内を遅らせていた。局は淑景舎(桐壺)と決まり、華麗な調度類に加え優れた名筆の手本を方々に依頼した。仮名で書かれた書籍も良いものを姫君にと選んでいく。仮名書きの女流名手といえば朧月夜と朝顔と「紫の上」のほかにはいないだろうと光源氏は「紫の上」を褒め、風流人の公卿や能書家にも新たに書き物を依頼した。それでもやはり光源氏が書いたものが一段と勝って見え、幾ら眺めても見飽きないほどの腕前であった。夕霧もまた葦手書きの見事なものを書き、それは蛍兵部卿宮が感心するできばえであった。光源氏は明石の姫君のために淑景舎を模様替えし入内を4月に決めた。

そのような華やかな噂を聞きながら、内大臣は娘の雲居雁のことで頭を悩ましていた。夕霧と雲居雁との間には進展がなかった。雲居雁には縁談がなく独り身であった。雲居雁は女ざかりの年齢で、むしろ適齢期をやや過ぎているのにまだひとりだった。夕霧が早々に泣きついてくるかと思っていたが全く平然と振る舞っているもので、こちらから折れて娘をもらってくれと頼むのも癇に障るし世間体が悪かった。いっそ交際が発覚した時にふたりを許しておけばなどと思い詰めていた。

夕霧も雲居雁を忘れかね、光源氏は「他の女にも目を向けろ」と言葉をかけたが聞こえないようであった。夕霧には気弱な内大臣の様子が耳に届いていたが、かつて内大臣から受けた仕打ちが忘れられず、雲居雁を迎えに行くには立身出世を果たしてからと思い詰めていた。内大臣は雲居雁の処遇に相変わらず悩み、光源氏も夕霧がなかなか身を固めないことを案じており、親として自らの経験を踏まえ、それとなく他の縁談を勧めた。

夕霧の縁談の噂を内大臣から聞かされた雲居雁は衝撃を受け、あっさり忘れられてしまう自分なのだと悲しんだ。久しぶりに人の目を忍んで届いた夕霧からの文に、夕霧の冷淡さを恨む返歌をしたが、心変わりした覚えのない夕霧はどうして雲居雁がこんなに怒っているのかと分からずにいた。

第三十三帖・藤裏葉(ふじのうら)

夕霧と雲居の雁の恋を無理矢理裂かれてから数年、二人の恋愛は世に知られ、今さら違う相手と結婚させるには体裁が悪く、夕霧から結婚を申し込む様子もなく、内大臣は自分が折れるべきと考えるようになった。

夕霧に縁談が持ち上がったとの噂を聞きつけた内大臣は、もし夕霧がその相手と結婚してしまえば、雲居雁には別の相手を探さなければいけない。また夕霧と雲居雁の破局は、世間の話の種になる。ならばここは自ら折れて、夕霧と雲居雁の縁を取り持つしかない。もはやこれまでと決心を固めた内大臣は、夕霧を招き雲居雁を夕霧に託すことにする。

内大臣は大宮の三回忌の法要にかこつけて、夕霧に縁組の話をすることにした。当日、内大臣は夕霧に「老い先短い身の私を苛めなさるな」と話しかけたが、折悪く雨が降り出して話も流れてしまった。夕霧にとっては普段そのようなことを言いだしそうにない内大臣が気弱な言葉を述べたので、法事の席で袖をひいて話しかけてきた内大臣に夕霧は戸惑い、もしや許してもらえるのかと気を揉みながら一夜を過ごした。

4月、庭の藤が見事に咲き揃ったのを受けて、内大臣は自邸で藤の花の宴を催すことにした。夕霧のもとにわざわざ長男の柏木を招待の遣いにやり「先日はせっかくの機会が流れてしまい名残惜しいので、庭の藤を愛でにお立ち寄りを」との手紙を託した。

「御伴しましょう」とする柏木を夕霧は先に帰し、どうすべきかを光源氏に相談した。光源氏は緊張している夕霧に、せっかくあの内大臣が折れて来たのだから身を着飾って出掛けるがよい」と促し、着替え用に自らの上等な衣服を与えた。

やや遅れて参上した夕霧の姿を見て、内大臣は女房たちに夕霧を褒めそやした。宴たけなわとなり内大臣は夕霧に酒をしきりに勧め「あなたは秀才なのに、年寄りを見捨てるような真似をなさる」とこぼし、「あなたが心を開くならば、私もあなたを頼りにしよう」と古歌を引き合いに雲居雁を託す旨を伝えた。夜は更け、夕霧は酔っていたので内大臣邸に泊まることにした。柏木が夕霧を雲居雁の部屋へ案内し、夕霧と雲居の雁は晴れて夫婦となった。長年積もり積もった感情がようやく報われた二人であった。

藤の花の宴で、内大臣はかねてからの仲であった娘の雲居雁と夕霧の結婚を認め、仲睦まじい夫婦の誕生に光源氏は親心から嬉しくなり、夕霧の辛抱強さを褒めてやった。内大臣も結婚させてみると、後宮での競争の多い入内より、立派な婿を迎えた今の方が幸せだと分かり、心から喜んで夕霧を大切に扱うのだった。 翌朝、光源氏に結婚の報告をした夕霧は、大宮がかつて住んでいた想い出の三条の邸を改装して新婚生活を始めることになった。

葵祭りの日、五節の舞姫だった藤原惟光の娘の藤典侍に夕霧は手紙を出した。雲居の雁と結婚したとの話を耳にしていた藤典侍は、今後も夕霧は雲居雁を捨てることはないであろうと思った。

一方、光源氏の娘・明石の姫君は宮中入りが決まり、養母の「紫の上」は明石の姫君の入内に付き添うべきなのか、これを機会に実の母である「明石の君」にその役目を譲ってしまおうと思い光源氏に相談した。光源氏はそれは良い決心だと称賛し、早速「明石の君」に伝えると「明石の君」は非常に喜んだ。養母「紫の上」は姫に付き添えない実母「明石の君」に配慮し後見役を譲った。「明石の君」の喜びは大きかった。姫が入内し、入れ違いになった二人の母は初めて対面した。

「紫の上」は「明石の君」をこれほどの女性であれば、光源氏が心惹かれるのは無理もないとため息を漏らし、「明石の君」は「紫の上」の光り輝く貴婦人ぶりに驚き、このような女性だからこそ光源氏の正妻として愛情を集めていると心から思えた。互いに相手の美点を見いだし、認め合った二人はこれまでのわだかまりも氷解し心を通わすのだった。

明石の姫君の入内ともに「明石の君」も宮中に上がることとなり、「明石の君」は自分が明石の姫君の引け目にならないかと心苦しく、「紫の上」は自分も子を持ちたかったと思わずにはいられなかった。

「明石の君」は大堰での別れ以来8年ぶりに明石の姫と再会し宮中に上がることとなるになった。明石の姫君は何の欠点もなく美しく成長し、春宮(皇太子)も姫君を気にかけているようだった。光源氏は自分に遠慮して入内を控える貴族が多い事を憂慮し、明石の姫の入内を延期して、他の貴族にも姫君の入内を働きかけた。このことから早速左大臣の姫(藤壺女御で薫の妻・女二宮の母)が入内し殿舎は麗景殿に決まった。

秋になり、四十の賀を控えて光源氏は准太上天皇(じゅんだじょうてんのう)という天皇の次に高い皇位に昇りつめ、内大臣が太政大臣に、夕霧は中納言に任ぜられた。太上天皇というのは、天皇が皇位を後進に譲った後になる上皇のことで院とも呼ばれている。准太上天皇は天皇の息子をもち、天皇経験のない皇族に贈られる皇位であった。

11月、紅葉の六条院へ冷泉帝と朱雀院が揃って行幸し、朱雀院、太政大臣、中納言、源氏が一堂に会し華やかな宴が催された。このようにして少年の日の高麗人の予言は実現を見た。光源氏は栄華の絶頂に立ったのである。

源氏物語第二部

光源氏の晩年 因果応報と孤独

第三十四帖・若菜上(わかなじょう)

光源氏の兄である朱雀院は病気がちになり出家したが、最愛の異母妹の娘・女三宮は母を亡くし後見人もいなかった。出家した朱雀院は14歳の女三宮を不憫に思い、行く末が気がかりで、頼もしい人に託したいと考え、40歳の光源氏に正妻として嫁がせたいと懇願してきた。

光源氏は最愛の妻である「紫の上」がいるので迷うが、兄帝・朱雀院のたっての願いを断りきれず、娘ほどの年齢差の女三宮を「正妻」としてその申し出を受けてしまう。まだ幼い女三宮は、正妻だけが住むことが許される六条院の寝殿に住むことになった。

この帖で初めて女三宮が登場するが、女三宮は天皇の三番目の姫宮の意味で、藤壺の姪であるが、容姿は美しいが藤壺には似ておらず、あまりに幼さなく、また過保護に育ったため光源氏にとっては「紫の上」への愛を逆に強めることになる。

新年を迎えると、二児の母となった玉蔓が光源氏の40歳の祝賀を主催し、縁起の良い若菜を贈った。他にも紫の上、秋好中宮、冷泉帝の命を受けた夕霧が、それぞれ別々に祝賀を主催した。

光源氏はその祝賀の合間に、少女にすぎない女三宮が六条院にやってきて三夜連続の契りを交わしたが、あまりの幼さに失望してしまい、朱雀帝の出家により相手のいない朧月夜と再び契を交わすようになる。

そのような光源氏の行動をすっかり見通していた「紫の上」は困惑を深めた。今まで光源氏の寵愛を一身に受けていた「紫の上」は衝撃を受け、男女の愛の不確かさを悲しむのだった。浮気性の光源氏に寛容にふるまい 「完璧な女」 を演じてきた「紫の上」だったのだが、その反動は計り知れなかった。

年が明けると明石の姫が皇太子の息子を出産し、明石入道は安心して仏の道に入ることになる。皇太子の誕生に、「紫の上」は喜び「明石の君」は出過ぎることなく思慮深く賞賛の的となった。

柏木はかねてから女三宮に恋焦がれていた。女三宮は光源氏に嫁いだが、光源氏の女三宮への態度はぎこちない。幸せとは言えぬ結婚生活の噂が柏木を苦しめた。六条院で蹴鞠の最中、猫が騒ぎ不用意にも女三宮の部屋の御簾があがってしまい、柏木は女三宮の姿をはっきり見て、その美しさに女三宮に恋心を抱いてしまう。柏木はたまらず女三宮に文を送るが、相手にされるはずはなかった。

第三十五帖・若菜下(わかなげ)

月日は流れて光源氏は46歳になり、冷泉帝と太政大臣が引退して、冷泉帝は譲位して今上帝がミカドになり、今上帝と明石女御の子が皇太子に、髭黒が右大臣に、夕霧は大納言に、柏木は中納言になった。

この今上というのは名前ではなく「今の」という意味である。天皇の名前は死後に諡号(おくりな)としてつけられるのが通常で、現在でも在位中の天皇は今上天皇と呼ばれている。これは太古の昔から名前を知られると敵から呪いをかけられたため、本名を明かさなかったことによる。

年の離れた幼い正妻である女三宮の元に通い続ける光源氏を見て「紫の上」は大層思い悩んでいた。朱雀院の後ろ盾のある女三宮を光源氏は粗略に扱えず、自然と「紫の上」と過ごす時間は短くなっていった。「紫の上」は病がちとなり、わが身のはかなさを知り出家したいと光源氏に懇願するが、もちろん光源氏は許さなかった。

光源氏は朱雀院の50歳の祝賀で琴を披露する女三宮の特訓に追われ「紫の上」のもとに帰らなくなった。その直後「紫の上」は重い病にかかり、長い間育ち慣れ親しんだ二条院に移って闘病生活にはいる。

一度は息を引き取った「紫の上」であるが、祈祷を強めると身体から物の怪(もののけ)が去って息を吹き返した。物の怪(もののけ)の正体はまたしても六条御息所であった。六条御息所は死去していたが死霊として現れたのである。驚いた光源氏は、熱心に「紫の上」を看病し、それにより愛しさをさらに募らせることになった。

光源氏が不在となり、警備の手薄になった六条院に、ある日、柏木が女三宮を慕うあまり忍び込み、女三宮と無理やり契を交わし一夜をともにしてしまう。女三宮は隙だらけの自分の落ち度から、光源氏に顔向けできないと泣くしかなかった。

ついに女三宮は懐妊してしまう。女三宮を見舞った光源氏は、布団の下からでてきた手紙を見つけ柏木と女三宮の不義を知ってしまう。世間知らずの女三宮が若き貴公子・柏木 (頭中将の長男) と一夜のあやまちを犯してしまい、後に不義の子・薫が誕生する。

光源氏は怒りを見せずに陰険に柏木を口撃し、朱雀院の50才の祝の席で光源氏の視線を浴びた柏木は驚愕のあまり体調を崩し寝込んでしまう。柏木は良心の呵責に悩み病に倒れ込んでしまうが、この内容と同じことが若い頃の光源氏にもあった、光源氏は若き日の己の罪と柏木が重ね合わせ、これこそ因果応報と思うのあった。

第三十六帖・柏木(かしわぎ)

柏木の体調は好転する気配もなく年が明けた。柏木は気力を振り絞って女三宮に最後の手紙を書いた。源氏に疎まれるようになったのは誰のせいなのかと、女三宮はしぶしぶ返事を書いた。煙となって消えてしまいたいとの返信を受け取った柏木は、最愛の人からの言葉の儚さに泣き崩れた。

前の太政大臣(頭中将)は修験者を大勢呼び寄せて加持祈祷を行い、柏木の平癒を願うが、回復の見込みはなかった。かたや女三宮も産気づき、明け方に男児を産み薫(かおる)と命名された。世間は光源氏と女三宮の初めての子の誕生を祝福するが、光源氏は「柏木と女三宮の子」を祝う気にはなれなかった。

女三宮も丈夫ではない身体での出産に加えて、言葉には出さないが光源氏の冷たさを肌で感じ、さらに柏木も重篤で食事もろくに摂らなくなり、自らも命を断ってしまいたいとさえ考えた。

光源氏は薫をあやしにも来なかった。女三宮は産後の肥立ちの悪さかに加え、罪深い我が身だけでなく、薫までも疎まれてしまうのかと悩み出家してしまう。女三宮と柏木の不義を許せない光源氏は、産後の体調不良を理由に出家するのも悪いくないと思うが、若い身空で世を捨てさせるのはあまりにも惜しいと女三宮を引き止めた。

山に籠る朱雀院は女三宮の現状を人づてに聞くと、心配で六条院に足を運ばれた。女三宮は泣きながら朱雀院に尼にしてくれと頼む。最善の婿と信じて託した光源氏との結婚生活であったが、女三宮にとって苦痛であったのかと朱雀院は出家を承諾した。

いざそうと決まれば惜しいもので、光源氏は女三宮に思いとどまるよう説得するが、聞き入れられず、その日の明け方に朱雀院の手によって髪が下ろされた。光源氏は今更ながらに女三宮をいたわしく思った。

その夜の加持祈祷で六条御息所の物の怪が現れ、紫の上の命を取り損ねて憎らしかったので、女三宮に憑いていたと述べた。六条御息所の霊は光源氏が愛する姫君たちへの嫉妬によるものであった。

女三宮の出家を知った柏木は、もはやこれまでとばかりに後に残される女二宮のことを案じた。柏木は見舞いに訪れた夕霧に、光源氏と行き違いがあって怒りを買ったために心乱れて身体が弱ってしまったと明かす。しかるべき時に光源氏に取り成してくれと頼み、また女二宮と姉でもある落葉宮(おちばのみや)のことも見舞ってやってくれと託した。

そうこうするうちに柏木は逝去し、女二宮はさほど愛情を注がれなかったとはいえ、しみじみと悲しみに耽る。女二宮の母である一条御息所は、内親王は独身を通す習わしであるのに、降嫁したあげくに夫に先立たれるとはと口惜しい気持ちで一杯になっていた。女三宮は柏木のせいでこうなってしまったとはいえ訃報を聞くとあわれに胸が痛んだ。

柏木は女三宮に不義の子を生ませてしまったことに思い悩んで亡くなってしまい、光源氏は柏木に憎しみの気持ちを持っていたが、かつて光源氏は藤壺と無理やり契りを交わして妊娠させ、そのとき妻を寝とられた桐壺帝は何も知らずに懐妊を喜び、光源氏の須磨行きの時には怨霊になって助けてくれた。

その間、光源氏は桐壺帝や藤壺のことなどお構いなしに、末摘花、源典侍、朧月夜、花散里、明石の君の姫君達と契を交わしていた。

3月、薫はすくすくと育った。出家前とは打って変わって、光源氏は毎日女三宮に顔を見せるようになった。薫を抱き上げて顔を眺めてみても、夕霧の赤子のころとは全く似ていない。目元はやはり柏木に似ていたが、光源氏は柏木似の薫を抱きながら因果応報を感じていた。

前の太政大臣は、せめて柏木が子を残してくれていたらと嘆いていたが、かと言って光源氏はこの事実を伝えることはできなかった。

死に際に柏木が言っていたことを、夕霧はずっと考えていた。女三宮が出家したのは産後の病のせいだと聞いていたが、「紫の上」の危篤のときですら許さなかった出家を、なぜ光源氏は許したのか。やはり柏木と女三宮の間に不義があったのかと思った。

夕霧は未亡人となった女二宮(落葉宮)を見舞いに、一条御息所の屋敷を訪ねた。亡き柏木から女二宮(落葉宮)のことを頼むと託されたからという理由だったが、不思議と義務感からではなく、自然に何度も屋敷に足が向いた。夕霧は女二宮に「柏木の身代わりだと思って、よそよそしくせず慣れ親しんでほしい」と告げた。また未亡人となった女二宮(落葉宮)を何度か見舞ううちに恋心を抱くようになっていた。

第三十七帖・横笛(よこぶえ)

柏木の死から1年が経ち、盛大な一周忌の法要が行われた。光源氏は前の太政大臣で柏木の父(頭の中将)におびただしい丁重な布施(金)を寄贈した。裏の事情を知らない柏木の父はそれに感謝し悲しみを新たにした。また光源氏と女二宮(落葉宮)をいつも心配してくれる夕霧にも感謝していた。柏木の一周忌が終わると、光源氏は薫を心底、愛おしく思うようになっていた。

薫は光源氏の正妻・女三の宮と柏木の密通の子であるが、世間では光源氏と女三宮の子とされていた。薫は朱雀院からもらった玩具の横笛が気に入りっていた。

朱雀院の近くで採れたタケノコが出家した女三宮のもとに届いた。薫はよちよちタケノコまで這っていき、それを生えかけた歯でかぶりつこうとした。どんな仕草も薫は愛くるしかった。

夕霧は亡き柏木の正妻である女二宮(落葉宮)を慰めに訪ねるうちに、落葉宮に心を惹かれていた。落葉宮に通いを続ける夕霧は、落葉宮の母の一条御息所にも気に入られた。ある日、夕霧は琴を弾き、落葉宮が琵琶を奏でると、その合奏を聴いた一条御息所は、帰り際に夕霧に柏木の形見の横笛を贈った。夕霧は亡き柏木が大切にしていた横笛を譲り受けると、その夜、夢に柏木の亡霊があらわれ「その横笛を別の人にあげてほしい、横笛を子孫に伝えたい」と告げた。

翌日六条院で夕霧は、明石の女御の御子たちと無心に遊ぶ薫が、柏木と似ていることに気づく。また昨夜の夢のことを光源氏に話すと、光源氏はなぜか横笛は自分が預かるといい出した。さらに夕霧は「光源氏に許してもらいたい」という柏木の死の直前の不可解な言葉を光源氏に伝えたが、光源氏は心当たりのない素振りを見せ取り合わなかった。しかし夕霧は強く怪しむのであった。また夕霧が女二宮(落葉宮)に恋心を抱いていることを悟った正妻の雲居雁は、落葉宮に嫉妬を抱くのだった。

最愛の人の死と光源氏の出家

第三十八帖・鈴虫(すずむし)

蓮の花咲く夏、光源氏は出家した女三宮のために仏堂を建立しようと発案し、仏像の開眼供養を執り行った。女三宮は光源氏の正妻でありながら柏木と密通したため出家したが、光源氏が離さなかったため仏門に入りながらも六条院に住んでいた。女三宮のために行われた持仏開眼供養とは、造った仏像を供養して仏の魂を入れる儀式のことである。

これ以上ない出来の仏道の品々をさまざまに取りそろえ、持仏供養で飾り付けが済むと、光源氏は女三宮としみじみと語り合った。女三宮は出家した後にやけに優しくなった光源氏をまだ信じきれなかった。

光源氏は尼姿の女三宮を見ると、出家させるのはあまりに惜しかったと悔やんだ。女三宮を惜しむ光源氏は細やかに彼女の面倒を見るようになった。朱雀院が譲った旧邸の三条の宮を修繕し、身の周りの飾り物まで次々に新調した。

秋になり庭に鈴虫や松虫を放つと、夕暮れ時に、虫の音を聞きながら光源氏は女三宮と時を過ごすのだった。光源氏は虫の声のあわれさに誘われ琴を奏で、女三宮は光源氏のつまびく琴の音に聞き入った。世を捨てた女三宮だが、さすがに琴の音色には心が惹かれた。光源氏は女三宮をそれとなく口説くが、女三宮は困惑し迷惑そうにしていた。

その夜は十五夜で、月見の催しで蛍兵部卿宮や夕霧をはじめ多くの貴族たちが集まり、庭の秋らしい鈴虫の声を聞きながら琴や笛などを調べて楽しんでいた。「こんな夜に柏木がいてくれれば、座は一段と華やかであったろう」と光源氏は柏木を懐かしんだ。そこへ冷泉院からの使者がきて、六条院に集まった者はそろって冷泉院の御所に移動した。

冷泉院は退位して、重い身分から解き放たれ悠々自適の暮らしをしていたが、一同は挨拶にも出向かなかった非礼を感じながら移動していった。冷泉院は思わぬ来訪に喜んで、光源氏たちと共に夜を明かした。冷泉院のもとで宴はいつまでも続いた。

翌朝、光源氏はそのまま亡き六条御息所の娘である秋好中宮(梅壷女御)の住まう棟を訪ねた。周囲の貴人たちが次々と出家する中、秋好中宮は亡き母・六条御息所が今も物の怪となり彷徨っていることを嘆き、出家したいと光源氏に漏らした。光源氏はなにも急ぐことはない、追善供養をして徐々に準備すればよいと語りかけた。

光源氏にしろ秋好中宮にしろ、なまじ身分が高いばかりに思うように生きたいと願っても、しがらみが多くすんなりと事は運ばないものだった。秋好中宮は亡き母である六条御息所が成仏できないことに心を痛めていた。光源氏も冥福を祈り法要を行なうことにした。しかし柏木が女三宮と不義を犯したのも、女三宮が尼になったのも、栄華を極めた光源氏を陥れるために六条御息所の怨霊が取り憑いたからであった。

第三十九帖・夕霧(ゆうぎり)

光源氏50歳秋のころである。柏木が女三宮との過ちの果てに早世し、死の床で夕霧は柏木に後事を託され、そのうちに夕霧は物静かで奥ゆかしい柏木の未亡人女二宮(落葉宮)に思慕の念を抱くようになっていた。女二宮(落葉宮)は母(一条御息所)が病に倒れたことから小野の山荘に静養・加持のため移っていた。

夕霧は折からの霧にかこつけて女二宮(落葉宮)に宿を求めた。夕霧は拒み続ける女二宮(落葉宮)の傍らで積年の思いを訴え続けるが、思いはかなわぬままに夜は明ける。

女二宮(落葉宮)の母である一条御息所は、娘がもし夕霧と結婚しても嫉妬深い雲居雁がいるので、行く末は多難であろうと娘の身を案じていた。

夕霧は相変わらず女二宮(落葉宮)の元に通い続けていたが、夕霧と落葉宮の仲が噂になると、心配した母(一条御息所)は夕霧の本心を知りたいと夕霧に手紙を送った。しかしその手紙を夕霧の正妻である雲居雁が、女二宮(落葉宮)からの手紙と勘違いして取り上げ隠してしまった。夕霧からの返事がないまま悲嘆にくれた一条御息所は、失意のまま病死してしまう。

突然の訃報を受け夕霧は葬儀全般の世話をするが、女二宮(落葉宮)は母の死は夕霧のせいとして恨み心を持った。

落葉宮はこのまま山荘に残り出家したいと思ったが、朱雀院は女二宮・三宮と競うように続けて出家するのははあまりにも不自然と諌めた。

夕霧の女二宮(落葉宮)への想いは募るばかりだった。夕霧は半ば強引に女二宮(落葉宮)を自分の屋敷に連れ帰り結局は結婚を余儀なくされてしまう。それを見ていた正妻・雲居雁は嫉妬のあまり態度を硬化させ、夕霧の弁明をも聞きつけないで実家の太政大臣の家に帰ってしまった。

前の太政大臣にすれば亡き息子の柏木の妻・(落葉宮)が、娘・雲居雁の夫を奪った形になり、困ったことだった。女二宮(落葉宮)にしてみれば、もともと気の進まない結婚なのに、自分が悪者にされてしまい居心地が悪いことこのうえなかった。

実家で雲居雁はふさぎこんだ。夕霧の側室であった藤原惟光の娘・藤典侍より正妻の雲居雁を慰める文が届く。夕霧と雲居雁の間には子どもが8人。藤典侍との間には4人の子があり、藤典侍の子のうち2人は花散里が引き取って育てていた。夕霧は養母の花散里から事情を聞かれるが、帰宅後に嫉妬に狂った雲居雁と夫婦喧嘩をしてしまう。

第四十帖・御法(みのり)